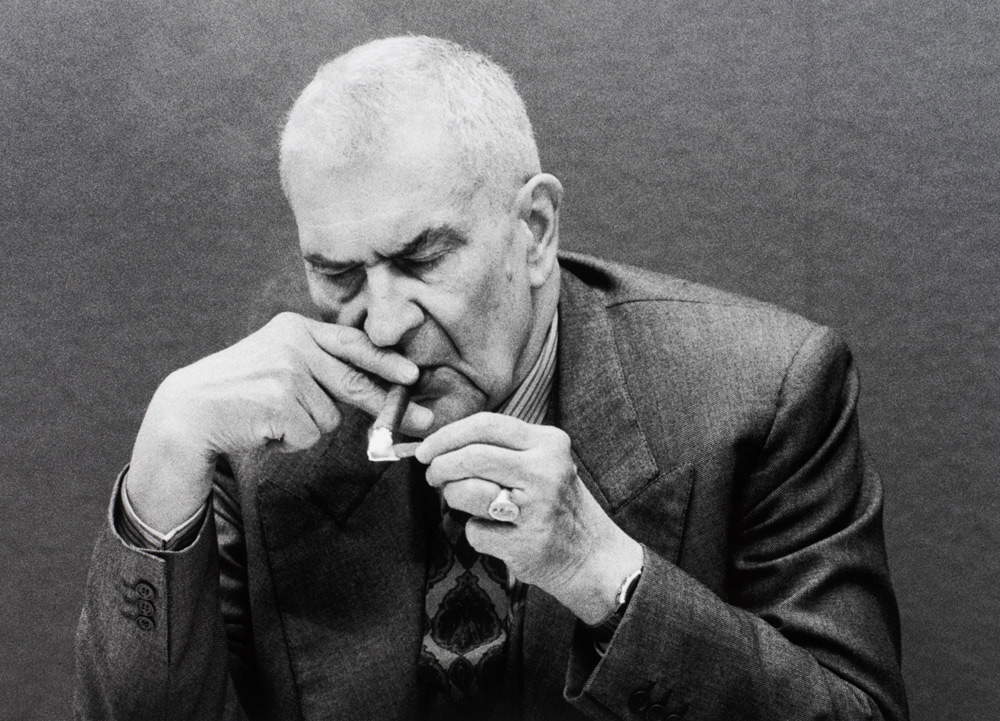

Agosto de 1996. La casa de Federico Zeri en la campiña de Mentana, cerca de Roma, parece una extraordinaria fortaleza en la que el erudito se ha encerrado para librar una guerra personal contra la penumbra de los tiempos. Fiel espejo de su omnívora curiosidad intelectual, en las numerosas habitaciones se exhiben pinturas, esculturas, fragmentos de mármoles antiguos, bronces, mosaicos, alfombras y miles de libros que desde las repletas estanterías descienden hasta el suelo en gigantescos montones, cubiertos a su vez por capas y capas de fotografías de todo tipo. Nuestra larga amistad hace que seamos admitidos - conmigo está nuestra amiga común Marie Massimo Lancellotti - en su dormitorio, donde se encuentra inmovilizado debido a un pequeño accidente doméstico. La habitación está en el piso de arriba y se parece al resto de la casa, llena de libros. La diferencia es que casi nunca son volúmenes de historia del arte, sino sobre todo de literatura: novelas dispares en edad y autor, y relatos cortos: incluso policiacos. Junto a ellos, se levantan hileras e hileras de cintas de cine y altísimas torres de discos compactos. Las noches de Zeri no se acompañan tanto de Pietro Cavallini, Giovan Angelo d’Antonio o Giuseppe Valeriano, sino mucho más de Ernst Lubitsch, King Vidor y Visconti, de Mozart y Mahler, de Stendhal, Thomas Mann y George Simenon.

BZ. Profesor Zeri, ¿hacia dónde va hoy la historia del arte?

FZ. En Italia, se ha quedado con la filología. Es decir, no ha superado esa primera fase, indispensable, de la clasificación de las obras, que luego corresponde a la ordenación del material literario, la reconstitución de los textos críticos, etc. En otros países, sobre todo bajo la influencia de la escuela alemana y luego anglosajona de la primera mitad de este siglo, se han dado en cambio otros enfoques de la historia del arte: estudios de iconografía e iconología, estudios sobre la relación entre arte y sociedad y entre arte y economía. Enfoques metodológicos todos ellos que han tenido aquí una vida muy atrofiada y casi siempre cuestionable.

Por no hablar de la falta de atención a los problemas de las técnicas de ejecución, limitadas a fantasiosas hipótesis de aficionado sobre los lugares comunes de las pátinas y las recetas secretas; y nunca en cambio centradas en la relación entre la producción artística, los tratados técnicos y la organización del trabajo en los talleres y obradores. ¿Por qué, en su opinión, todo ha permanecido en un estado tan atrasado?

Para juzgar la historia del arte italiano hay que remontarse a sus orígenes modernos. Acaba de salir un libro muy interesante sobre un eminente estudioso de la historia del arte italiano, Adolfo Venturi, editado por un joven historiador del arte muy bueno, Giacomo Agosti. Hombre de gran amplitud de miras, Venturi tuvo un debut extraordinario. Sus investigaciones de juventud sobre el arte emiliano del siglo XV siguen siendo fundamentales hasta hoy: desde los documentos de archivo hasta la recuperación de textos figurativos. Pero los estudios de Venturi desembocaron más tarde en su monumental Storia dell’Arte Italiana , que es una mera sistematización filológica. Nunca aparece allí una discusión sobre la relación entre la producción artística y la sociedad contemporánea: por ejemplo, sobre las razones que impulsaron a los tiranos del Renacimiento a ilustrar su nombre con grandes monumentos y grandes pinturas, o sobre la relación del manierismo con la crisis del pensamiento religioso en la primera mitad del siglo XVI.

¿Y después?

El legado de Venturi fue perfeccionado después por algunos de sus importantes discípulos. En primer lugar, Pietro Toesca, a quien debemos esos grandes monumentos de los estudios de historia del arte que son La Edad Media y El siglo XIV. Incluso éstos, sin embargo, siguen siendo una sistematización de materiales en la que es muy difícil encontrar una apertura hacia puntos de vista y enfoques diferentes de los del principio. Otros grandes alumnos de Venturi fueron Giuseppe Fiocco y Roberto Longhi. Fiocco poseía un prodigioso conocimiento filológico de la pintura de los siglos XVII y XVIII, especialmente del norte de Italia. Mientras que Longhi fue sin duda una figura extraordinaria en el campo de la erudición; sin embargo, no consiguió ser un historiador, es decir, un historiador del arte en sentido pleno. De hecho, siguió siendo un filólogo con excepcionales cualidades intuitivas, a las que añadió la capacidad de saber presentar sus hallazgos en un lenguaje literario posterior a D’Annunzio, hasta cierto punto de gran belleza. Aunque no tan bello como su modelo. Por elevado que fuera, el lenguaje de Longhi nunca alcanzó el nivel de, por ejemplo, las páginas que D’Annunzio dedicó a la pintura veneciana en Il fuoco.

En cualquier caso, Fiocco y Longhi tuvieron sus propios alumnos.

Con una diferencia: Fiocco era un profesor universitario normal. Longhi no lo era. Tenía una personalidad tan fuerte que condicionó a sus alumnos hasta tal punto que ya no se atrevían a contradecirle; y durante toda su vida siguieron -y siguen- escribiendo ensayos y libros basados en la fórmula “como Longhi veía tan bien” y dispuestos a defender sus errores en cualquier caso y en todas partes. Permítanme darles un ejemplo. En la década de 1940, Longhi pronunció una conferencia en la que reconstruía hipotéticamente la actividad del que, según todas las fuentes, fue el mejor alumno de Giotto, pero cuyas obras documentadas se han perdido todas: Stefano Fiorentino. La reconstrucción se basaba en las posibles semejanzas entre la característica pintura “dulce y tan unida” descrita por Vasari en la vida de Stefano, y las cualidades formales de un grupo muy homogéneo de cuadros de Giotto de maravillosa belleza, casi todos localizados en Asís. Después de eso, durante unos treinta años no hubo historiador del arte que, hablando de pintura del siglo XIV, no diera por cierta esa hipótesis y encontrara la manera de incluir al “Stefano de Longhi” en su razonamiento. En un momento dado, sin embargo, salió a la luz un documento de archivo que demostraba que todos los cuadros atribuidos por Longhi a Stefano eran en realidad obra de un pintor de Asís muy elevado y semidesconocido, mencionado de pasada por Vasari en la vida de Giotto: Puccio Capanna. Desde ese momento un negro manto de silencio ha caído sobre este asunto; y prácticamente nadie ha vuelto a mencionar ni a Stefano ni, pobre hombre, a ese gran pintor que sin embargo sigue siendo Puccio Capanna.

Conozco el asunto, porque yo mismo restauré la obra que permitió restituir a Puccio Capanna la autoría de aquel conjunto de maravillosas pinturas: el fresco fragmentario de una de las puertas de la ciudad de Asís, hoy conservado en la pinacoteca municipal de esa ciudad. El que atestigua un documento notarial fue adjudicado el 24 de noviembre de 1341 a Puccio Capanna y a su socio Cecce di Saraceno. Pero más allá de esto, ¿qué ha supuesto la figura de Roberto Longhi para la historia del arte italiano?

Ha supuesto que, sobre todo de sus clases universitarias de los años treinta y cuarenta en Bolonia, hayan surgido algunos historiadores del arte importantes, como Alberto Graziani, Francesco Arcangeli y Carlo Volpe. Pero que luego se creó una especie de círculo universitario cerrado de sus alumnos, que transformó la enseñanza de una figura excelsa, como la de Longhi, en “longhismo”: es decir, la tendencia a clasificar todo en “gran genio, genio menor, seguidor, satélite, amigo, alumno”. Pero esas clasificaciones tienen muy poco que ver con la historia del arte. De hecho, sólo sirven para favorecer la formación de jerarquías de valores en función de esa verdadera plaga italiana que es la comercialización del arte. Esa que, a partir de Adolfo Venturi, ha tenido como secuela la epidemia de peritajes, que van desde la página escrita en forma de carta, al artículo de revista, pasando por la monografía propiamente dicha. Todos textos destinados a acompañar obras casi siempre mediocres con atribuciones sonoras, o a destacar a ciertos artistas en detrimento de otros por puras razones de ganancia monetaria.

Esa ganancia monetaria, sin embargo, ha acabado representando un medidor de calidad involuntario para los historiadores del arte. En el sentido de que los anticuarios se juegan toda su credibilidad profesional vendiendo los objetos por lo que realmente son, es decir, por su valor real y nunca por menos. De modo que el mejor historiador del arte se convierte inevitablemente en el que menos atribuciones hace. Y es por esta razón por la que el arte medieval, cuyos artefactos están prácticamente ausentes del mercado, es aquel en el que todavía hoy se cometen enormes abusos críticos sin que nadie diga básicamente nada. Pruebe a torcer las medidas de una losa tallada a su conveniencia, falsificándolas, para demostrar a un anticuario que ese objeto procede del interior de la catedral de Módena. Cuando el anticuario se diera cuenta de que le habían estafado, y de que se había arriesgado a engañar a un cliente diciéndole mentiras, como mínimo le rompería la losa al historiador del arte en la cabeza. Mientras que el mismo hecho, cuando ocurrió realmente hace unos años, dejó completamente indiferente al mundo de los estudios de historia del arte medieval. En cualquier caso, ¿me puedes dar ejemplos de “textos destinados a acompañar con atribuciones rotundas obras casi siempre mediocres, o a destacar a determinados artistas en detrimento de otros por puras razones de lucro monetario”.

La infinidad de monografías y el diluvio de exposiciones, catálogos y artículos que han salido en los últimos años sobre Caravaggio: cada uno con la presentación de la obra inédita en su interior, que luego casi siempre no es de Caravaggio. Mientras que hay escuelas enteras que han sido poco estudiadas y publicadas, porque falta el gran nombre. Como la pintura ligur del siglo XV, que sólo recientemente se ha dado a conocer con obras y nombres gracias al excelente volumen de Giuliana Algeri y Anna De Floriani. O, por poner otro ejemplo, los estudios sobre la pintura del siglo XV en Romaña, prácticamente paralizados hace sesenta años. Por no hablar del arte en el extremo sur de Italia, todavía efectivamente desconocido. Casi como si la pintura y la escultura sólo pertenecieran a las élites de las grandes cortes de Roma o Florencia, y cualquier otra forma de arte considerada periférica o menor pudiera ser eliminada de los estudios. Y ello, no sólo en deferencia a una tradición de estudios probada, sino también en función puramente mercantil.

Sin embargo, los marchantes de arte siempre han existido.

Permítanme que me explique mejor. No veo nada malo en el comercio del arte. Siempre ha existido, también porque siempre ha habido coleccionistas privados. Lo grave es que sólo se privilegie una parte de la producción artística únicamente porque es la única que se puede comercializar. Y es escandaloso que lo hagan estudiosos que llevan a cabo sus investigaciones principalmente para promocionar tal grupo de pinturas o dibujos que están en el mercado. Como hizo primero Adolfo Venturi, seguido al galope por Longhi, Fiocco y muchos otros. Por no hablar del caso absolutamente increíble de un superintendente con una sólida reputación como menagramista que ahora va por Roma firmando peritajes para anticuarios. Francamente, no entiendo por qué, aunque he denunciado el asunto varias veces a varios ministros, ninguno de ellos ha cogido a ese tipo por las orejas, quizá equipándolo primero con un poderoso amuleto, y no lo ha despedido en el acto, dado que su trabajo como funcionario del Estado es controlar la corrección del mercado anticuario: no favorecerlo.

Sin embargo, no creo que haya que culpar a los anticuarios de la despreocupación moral de muchos historiadores del arte.

De hecho, no se lo reprocho. Soy muy consciente de que, en muchos casos, los anticuarios son responsables de la salvación de importantes obras de arte y monumentos, así como de la promoción de valiosos estudios histórico-artísticos. Pensemos en figuras como Bardini y Contini Bonacossi en Florencia o Volpi en Città di Castello.

Cambiemos de tema y hablemos de la protección del patrimonio artístico. ¿Qué experiencia ha adquirido del papel que desempeña desde hace algunos años como Vicepresidente del Consejo Nacional de Bienes Culturales: que es como decir Viceministro, dado que el Presidente es, de oficio, el Ministro?

No es muy brillante. Intentaré darles una lista de los problemas que me parecieron más graves. Primero: el Consejo Nacional es demasiado grande, por lo que nunca se pueden tomar decisiones sobre problemas reales. Cuando se inicia un debate, siempre es el párroco de Roccacannuccia o el concejal de Vattelapesca quien, basándose en consideraciones municipales totalmente chapuceras, pone absurdos vetos, impidiendo trabajar a quienes quieren hacerlo. Esto significa que el Consejo Nacional, en lugar de ser, como debería ser, el punto de referencia para la elaboración de una estrategia de conservación coherente para el país, se ha convertido en el escenario mediocre en el que actúan personajes desconocidos, que cosechan su momento de fama manteniendo discursos inútiles e interminables sobre cuestiones de poca o ninguna sustancia. En segundo lugar, me parece que hasta ahora ha faltado un ministro que, además de conocer a fondo los problemas, a menudo muy diferentes, de las 20 regiones italianas, tenga el pulso y el valor de afrontar esos problemas y resolverlos. Tampoco me parece ver a mi alrededor fuerzas políticas que tengan la voluntad y la fuerza de abandonar la lógica de compromisos en la línea de “volemose bene” y “tengo famiglia” con la que se ha gobernado Italia hasta ahora. Tercero: es inaceptable que en un país como Italia, que cuenta con un inmenso patrimonio artístico y cultural, los funcionarios cobren sueldos de miseria. Bastaría con restar el 0,1% del presupuesto de Obras Públicas para arreglar esta situación. Pero ningún Ministro o Director General de Patrimonio Cultural ha intentado hacerlo. Cuarto: en el Ministerio persisten pesadas herencias de personas, cuyos nombres no quiero mencionar, que ocuparon en el pasado importantes cargos en él. Quinto: existe el gravísimo problema de la falta de un catálogo del patrimonio artístico. Comprendo que la labor de clasificar científicamente un patrimonio compuesto por muchas decenas, quizá centenares, de millones de obras de arte, como el nuestro, pueda demorarse. Sin embargo, no es aceptable que mientras tanto no se haya realizado al menos un inventario fotográfico de este patrimonio: lo único que puede ayudarnos contra la miríada de robos de obras de arte que se producen cada día en Italia. Menos aceptable aún es el hecho de que muchos museos, es decir, lugares perfectamente circunscritos y a menudo propietarios de pequeños fondos, se vean privados de un catálogo sistemático. Mientras que es una verdadera burla que existan catálogos repetidos sin haber sido nunca publicados: por ejemplo, el de la provincia de Roma. En sexto lugar, debe reconsiderarse la ridícula posición de los inspectores centrales, retenidos en una oficina del Ministerio donde nadie los busca y donde nadie les hace nada. Una oficina que parece más un cementerio de elefantes que el lugar donde se reúnen los mejores expertos del Ministerio, como el pomposo título de Inspector Central haría pensar. En séptimo lugar, queda el problema de la irracionalidad con la que se gestiona el gran número de propiedades estatales. En Roma, edificios muy importantes están en manos de organizaciones que podrían ser desalojadas sin derramar demasiadas lágrimas. Mientras, en la misma ciudad, uno de los mayores museos de arte antiguo del mundo, el de las Termas, está dividido en tres sedes distintas, el Museo de Oriente Medio y Extremo Oriente tiene que pagar un alquiler en el Palazzo Brancaccio, y la Galería Nacional de Arte Antiguo, en el Palazzo Barberini, no puede ser el gran museo que podría ser simplemente porque sus locales están ocupados por el Club de Oficiales del Ejército. Una locura.

¿Se han acabado los problemas?

No. Yo añadiría que otro monstruo creado por este sistema son las cadenas de salvamento más o menos internacionales dedicadas sólo a algunos grandes centros, como Venecia, Florencia e incluso Roma. El alboroto que levantan estas cadenas de San Antonio en realidad oculta la agonía del valiosísimo tejido conjuntivo que hay fuera de las grandes ciudades: es decir, el cúmulo de pequeñas e incluso infames localidades donde se deja morir incluso a obras de arte distinguidas. Estoy muy familiarizado, por ejemplo, con el tema de los Abruzos, donde en los últimos 50 años se han hecho verdaderos estragos. Hay innumerables monumentos arruinados no por el tiempo, ni por terremotos o guerras, sino por restauraciones equivocadas, o empezadas y nunca terminadas, llevadas a cabo por la propia Administración del Patrimonio Cultural. No me apetece hacer una lista completa, pero hay casos increíbles de enormes sumas gastadas por el Estado para devastar monumentos públicos, es decir, prácticamente suyos: véase la iglesia de Santa Maria di Collemaggio en L’Aquila, o la de San Francesco en Tagliacozzo. La gente me dirá: la iglesia de San Francesco in Tagliacozzo es un monumento de segunda clase. Estoy de acuerdo. Pero los altares que demolieron reflejaban toda la historia del pueblo y de las principales familias que habían vivido allí durante siglos. Por no hablar de que esas demoliciones provocaron que una iglesia llena de historia se convirtiera en un absurdo hangar medieval todo de piedra iluminado con neón, con las pinturas de los altares desprovistas de sus marcos originales y colgadas de cables de hierro. Una serie de tragedias, éstas de los nuevos trazados de museos e iglesias, provocadas por el sinfín de arquitectos que se creen innovadores porque copian ilustraciones de algún libro de diseño americano en lugar de diseño alemán o finlandés: ¡así hacen Finlandia en Tagliacozzo!

¿Provincianismo o ignorancia para estos trazados uniformes, que destruyen tontamente estratificaciones culturales seculares de las iglesias y borran brutalmente el orgullo municipal de las colecciones locales?

Sin duda, ambas cosas. Pero poderosamente favorecidas por la ausencia total de cualquier forma de supervisión y dirección estatal. Lo que los inspectores centrales podrían muy bien llevar a cabo, para volver a lo que decía antes; pero que el Ministerio no les permite hacer, prefiriendo mantenerlos enmohecidos dentro de los despachos. Vuelvo a los Abruzos. Ahora mismo me gustaría escribir un artículo con una lista de las cosas notificadas por el Estado en esa región y destruidas en los últimos cincuenta años: sería una lista interminable. Me gustaría hacer lo mismo con Sicilia, donde hay lugares a los que las superintendencias parecen no haber llegado nunca. Por ejemplo, la zona montañosa de la provincia de Mesina, donde yo mismo he visto esculturas de madera policromada abandonadas bajo la lluvia torrencial en iglesias ¡sin tejado! ¿Hablamos entonces de los cientos de frescos que, sin haber sido nunca fotografiados, se están cayendo a pedazos en las numerosas iglesias hoy abandonadas a sí mismas en el campo y, sobre todo, en los Apeninos?

¿Un problema que se puede resolver cómo?

Ya se lo he dicho: en primer lugar, hay que pagar mucho más a los funcionarios de la superintendencia. Sólo así se podrá exigir que su preparación científica, a menudo modesta y en algunos casos inexistente, se compruebe con el tiempo; y sólo así se les podrán encomendar tareas precisas y detalladas, que exijan un estricto cumplimiento de los tiempos y los métodos, a falta de lo cual se podrá proceder al despido necesario. Si de mí dependiera, por ejemplo, una de las primeras cosas que haría sería dividir las tareas entre los que montan exposiciones y los que ejercen el control del patrimonio artístico de la zona. Dos profesiones completamente distintas, de las cuales la primera parece haber borrado por completo a la segunda. Hoy, de hecho, cada vez es más frecuente que el personal de la Superintendencia se dedique a tiempo completo a hacer exposiciones que, por lo general, son inútiles, cuando no de mala calidad; mientras que casi nadie va a ver qué pasa con los monumentos, las iglesias, los frescos, los lienzos, los paneles, las esculturas, los orfebres, las telas, los tapices y todo lo que hay en la zona.

En otras palabras, se trata de crear condiciones de eficacia en el trabajo de la administración.

Así es. Sólo que, para ello, quienes la dirigen desde el centro deben asumir la responsabilidad de mando sobre los hombres que tienen a su disposición: Es decir, reconocer públicamente que tal superintendente, que de hecho demuestra ser una persona culta y competente, debe ser promovido a funciones de responsabilidad; mientras que tal otro superintendente, que desde el colmo de su incompetencia y tosquedad cultural piensa que su papel es poner multas a todo el mundo y dictar prohibiciones sin sentido, debe ser apartado de la Administración, ocupándose quizá más útilmente en las tareas de un policía de tráfico. Pero en Italia nadie quiere gobernar, porque nadie quiere disgustar al pueblo. Aunque ha habido excepciones: por ejemplo, Alberto Ronchey, que se enfrentó a algunos problemas, o Domenico Fisichella, que revolucionó la cúpula del Ministerio en los pocos meses que estuvo en el cargo.

El problema abordado principalmente por Ronchey fue la valorización del patrimonio artístico. Lo hizo con su ley sobre los museos, nº 4/93, que, sin embargo, chocaba con la marabunta de unas 170.000 medidas legislativas producidas desde la Unificación hasta hoy, que convierten a todos los italianos en culpables hasta que se demuestre su inocencia. De modo que, para protegerse de las sospechas de favoritismo en la adjudicación de contratos, la ley fue flanqueada por un reglamento tan complicado que, como todo el mundo dice, su aplicación es muy compleja.

En efecto. En Italia hay 170.000 leyes, frente a unos pocos miles en Inglaterra y Francia. Este solo hecho basta para calificar el país en el que vivimos: una provincia ingobernable en la que se da a todo el mundo la mayor libertad para discutir sobre nada, hasta el punto de que los juicios nunca duran menos de 15 o 20 años. De modo que todo el mundo vive en la más absoluta incertidumbre sobre sus derechos. Pero incluso la llamada ley Ronchey sobre los museos, que sigue siendo muy importante, se mueve a partir de hechos provincianos. El descubrimiento de mercancías en los museos, que es el fondo de la ley, imita de hecho lo que es norma desde hace muchos años, por ejemplo, en Estados Unidos. Sólo que allí los museos tienen una constitución y unos programas completamente distintos de los nuestros. Empezando por su finalidad eminentemente educativa, de recuperación de la tradición cultural europea, y de representatividad social. Pero como a la entrada de los museos americanos hay una tienda de libros y artilugios, y a menudo se celebran conciertos y almuerzos, el funcionario o político de nuestra administración, que casualmente estaba allí de vacaciones con su mujer y sus marionetas, quedó impresionado e inmediatamente se dijo: “¡Así se es internacional! Y así, de vuelta a la pequeña ciudad, se pusieron en marcha con los ballets ”Gonzaga“ en el Palacio Ducal de Mantua, con conciertos en la Galería Nacional de Parma o con desfiles de moda en los Uffizi y en las Tumbas de los Médicis, poniendo a Miguel Ángel Buonarroti al mismo nivel que las comparsas de Armani, Versace y Valentino. Y todo el mundo, los periódicos, la televisión, el Ministerio a aplaudir, porque así es como explotamos lo que ridículamente seguimos llamando ”nuestro petróleo". No importan los problemas de seguridad para las obras de arte y los espectadores: por ejemplo, si se produce un incendio: evidentemente, la tragedia de las 34 personas quemadas vivas en la exposición de antigüedades de Todi en 1982 no nos ha enseñado nada. Lo realmente grave es el espectáculo desolador de una nación que renuncia a la raíz histórica de su propia y extraordinaria cultura, para reducirse sobre todo a una provincia pequeñoburguesa de los países anglosajones, cuando no a una Disneylandia para el turismo artístico.

Pero, ¿por qué eran imposibles tales operaciones hace sólo veinte años?

Eran imposibles mientras existiera en Italia una pequeña élite culta, que contaba para algo. Mientras que hoy la cultura y los intelectuales ya no interesan a nadie: miren cómo se reducen las terceras páginas de los periódicos. Pero gran parte de la indiferencia hacia las obras de arte depende también de lo que decía antes: del privilegio de la filología en el campo de los estudios históricos del arte.

¿En qué sentido lo dice?

Porque la filología a la italiana aísla las obras de arte en una serie de figuras independientes de los contextos históricos que las produjeron; y por tanto ignora lo que puede ser el compromiso civil que exige la protección de las obras de arte como un todo inseparable del contexto que las produjo. ¿Ha examinado alguna vez revistas publicadas recientemente cuyos consejos de redacción están formados casi en su totalidad por la generación más joven de historiadores del arte? Echen un vistazo a los sumarios y verán que los artículos son todos: “Un rayo de sol sobre Taddeo da Poggibonsi”; luego: “Una nueva contribución sobre el amigo de Taddeo”; después: “Revisitando una ’Annunziata’ de Bartolino da Montecatini”. Los mismos títulos entre Pascoli y D’Annunzio en las revistas de hace 50-60-70 años. Y cuando le pregunté a uno de estos jóvenes cómo es que ellos, que todos dicen estar a la izquierda de la izquierda, en lugar de adoptar una postura fuerte, sólida y consciente de denuncia de la ruina que se cierne sobre nuestro patrimonio artístico, escriben artículos sobre filología que inevitablemente acaban desembocando en esos intereses económicos anticuarios a los que dicen oponerse absolutamente. Pues bien, cuando le hice esta pregunta, me contestó: “no bebemos”. Es la cobardía habitual de la clase media italiana, su falta de verdadera conciencia cívica, menos que nunca presente en la llamada clase intelectual. ¿Cuántos profesores universitarios no han jurado por el fascismo? Doce. ¿Cuántos intelectuales italianos han denunciado públicamente las atrocidades del comunismo? Quizá ni siquiera doce.

¿Entonces no salva a ningún historiador del arte italiano?

Hay algunos. Pero son muy pocos. Su número podría deducirse de las cartas de superintendentes y profesores universitarios que denuncian en los periódicos la negligencia y la incompetencia que condujeron a hechos muy graves como, más recientemente, el derrumbe de la catedral de Noto. Prácticamente no se lee nada al respecto. Pero entonces lo que no funciona es el sistema en su conjunto. Piense en cómo se enseña historia del arte en la universidad: ¿cuántos profesores ve en los museos con sus alumnos? A muy pocos. Admitamos incluso que, como los museos son públicos, los visitantes hacen imposible que un profesor dé clases en ellos. Sin embargo, Italia posee, a diferencia de todos los demás países, una cantidad de depósitos que podrían servir magníficamente como colecciones de estudio donde los estudiantes puedan ver obras de arte del natural y no en diapositivas o fotografías. Recordemos que es mucho más importante examinar un solo cuadro en el original que cien mil palabras ex catedra, entre otras cosas a menudo dichas en un lenguaje abstruso, por inútilmente investigado y literario. Expondré un caso. En Florencia existe una colección pública que casi nadie conoce, donada a la ciudad en los años treinta. Me refiero a la Colección Corsi, que consta de muchos centenares de cuadros entre importantes, notables, cruzados, copias y falsificaciones. Esta colección se encuentra en la segunda planta del Museo Bardini, a la que no se puede acceder debido al riesgo de derrumbe de los suelos en caso de afluencia excesiva de público. En la planta baja, sin embargo, hay una gran sala vacía, donde podría exponerse temporalmente una selección de estas obras para las conferencias. A partir de ejemplos concretos, se podría enseñar a los alumnos a desentrañar los diferentes estilos de los autores de esos cuadros. Sobre todo, se les podría hacer comprender que una obra maestra puede ser históricamente menos importante que una obra menor; que una simple corteza devocional puede representar el sentimiento religioso de una población mucho mejor que un retablo importante; que una falsificación puede explicar el sentimiento religioso de una población mucho mejor que un retablo importante.una población; que una falsificación puede explicar mucho mejor que el original el gusto de una época; que una obra puede haberse estropeado por razones naturales pero también por una mala restauración; qué es un repinte. Sólo así se forman los conocimientos del filólogo y la base de ese conocimiento sobre la que luego cruzar las obras con los contextos históricos, culturales, sociales, políticos y religiosos en los que o para los que fueron ejecutadas.

¿Y por qué no se hace este tipo de conferencia?

Porque el profesor universitario italiano es como Melquisedec o el Papa: una vez nombrado “tu es sacerdos in aeternum”. Mientras que en todo el mundo civilizado, con muy pocas excepciones, los profesores universitarios son contratados con contratos renovables cada dos o tres años, sobre la base del escrutinio no sólo de sus colegas de facultad, sino también de sus alumnos. Si esto se hiciera también en nuestro país, por ejemplo, se acabaría inmediatamente el escándalo de los catedráticos que dan una o dos conferencias al año, confiándolo todo a ayudantes, adjuntos, maleteros en espera de serlo, el periodista “porque siempre compensa ser amigo de la prensa”, al superintendente “porque así me llama si hace una exposición”, a la mujer del jefe de la policía de tráfico “para que si me ponen una multa me la quite” y así sucesivamente. Con ese tipo de controles cruzados, los profesores se verían por fin obligados a dedicarse a su cátedra a tiempo completo: es decir, a hacer el trabajo por el que les paga el Estado con dinero público. Salvo que en Italia los profesores universitarios son un tabú. Una secta intocable que ha llevado a la formación de camarillas con motivaciones políticas y comerciales, y a los contenedores de oposiciones amañadas. De todos modos, ¿quién les dice nada? Incluso se han publicado libros que describen estas oposiciones amañadas, nombrando y avergonzando a benefactores y beneficiarios. ¿Han acertado alguna vez? Nunca. Todos se quedan tranquilamente en sus sillones haciendo sus maniobras en nombre del pueblo italiano. Y si realmente insistes en quejarte, te responden como hacen los creyentes cuando hablan de sacerdotes deshonestos: ’ya sabes, la carne es débil’. Intentad dar justificaciones de este tipo en los países anglosajones, donde sólo la sombra de una sospecha en el comportamiento moral o administrativo lleva al despido inmediato. Vea usted lo que habría ocurrido en Estados Unidos si los periódicos hubieran informado de que un profesor universitario era sospechoso de organizar un falso robo para deshacerse de las pruebas de una estafa de cuadros falsos vendidos con su aval a un ingenuo comerciante, ¡como ocurrió en Roma y alrededores, en Italia! Vean lo que habría ocurrido, también en Estados Unidos, si los periódicos hubieran vuelto a informar sobre un profesor universitario que había recibido un millón de dólares del Estado para organizar exposiciones que nunca tuvieron lugar o para abrir al público un museo que luego se cerró herméticamente, ¡como ocurrió en Italia con un profesor que recibió miles de millones de liras del Estado para ese misterioso museo universitario Csac y para exposiciones fantasma sobre Parmigianino y Correggio! Comprueben ustedes mismos si estos dos personajes -en Estados Unidos, pero también en cualquier otro país que no sea Italia, incluido el Tercer Mundo- en lugar de permanecer imperturbables en sus cátedras como están, ¡no habrían sido enviados a casa a la espera de una investigación judicial especial de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas para aclarar públicamente las cuestiones de los robos, falsos o verdaderos, y de los miles de millones de dinero del Estado malgastados!

Para confirmar la increíble situación que describes, podemos añadir que el mismo profesor de exposiciones fantasma fue director del “museo misterioso” durante unos 20 años, tras lo cual el cargo pasó a su esposa. Una sucesión dinástica que se comenta abundantemente; y que, sin embargo, cayó en la más absoluta indiferencia general. En cualquier caso, ¿no cree que una de las principales razones del abandono del patrimonio artístico proviene también de la ausencia de un interés real de la sociedad civil por su defensa? Un interés que hasta no hace muchos años lo era de hecho -baste pensar en el anatema que pesaba sobre los robos sacrílegos en las iglesias, hoy a la orden del día-, pero que en el presente sólo puede lograrse con una política escolástica de educación en el conocimiento y respeto de nuestro patrimonio artístico. Un objetivo que debería alcanzarse sobre todo trabajando con los niños de primaria. Mientras que hoy en día la historia del arte sólo se enseña unas horas a la semana en los institutos clásicos, científicos y artísticos, con la cíclica propuesta ministerial de suprimirla por completo. Esta indiferencia del Ministerio de Educación tampoco puede ser sustituida por las iniciativas pedagógicas voluntarias y a menudo meritorias de algunas superintendencias.

Tiene toda la razón. Entre otras cosas, hacerlo tendría también el importante efecto de sacar a casi todos los jóvenes licenciados en Historia del Arte de su actual condición de subempleados, cuando no directamente de desempleados. Habría que habilitar en todos los museos de nuestras ciudades una o dos salas donde no se expusieran los originales, sino reproducciones; y en ellas, enseñar a los niños a mirar los cuadros, como se hace, por ejemplo, en el Metropolitan Museum de Nueva York. Tal vez sería también la única manera de evitar los actos de vandalismo, como escrituras, agujeros y arañazos, que los aburridos e indiferentes rebaños de estudiantes llevados de excursión escolar a Asís, en lugar de a Roma o Florencia, realizan sobre pinturas y estatuas con una frecuencia ya constante.

De hecho, a principios de los años sesenta, Ennio Flaiano escribió proféticamente -y cito de memoria- que “el Coloso de Rodas no cayó a causa de un terremoto, sino porque fue socavado en su base por las firmas de los turistas”. ¿No cree, sin embargo, que si realmente empezáramos a enseñar historia del arte a los niños en Italia, sería necesario sobre todo hacerles conocer y amar los testimonios históricos y artísticos del territorio en el que viven? Sólo así se puede esperar una reacción de indignación civil cuando llega un camión delante de la iglesia de su ciudad o pueblo, con ladrones cargando los manteles del altar o las balaustradas de mármol de la zona del presbiterio. Yo mismo he sido testigo de ejercicios pedagógicos de superintendentes en los que se hablaba a los niños de temas completamente fuera de su alcance, como el significado iconológico de la naturaleza muerta o las raíces históricas del impresionismo.

Con los niños durmiendo o armando jaleo y que, en cualquier caso, no entienden nada de esas cosas, porque nada pueden entender. Como ven, el problema es siempre el mismo: la cultura pequeñoburguesa de esa clase media italiana que detesto hasta por episodios como éste. La iconología es un método de investigación muy serio e importante si quienes lo aplican son personas de cultura y erudición sin límites, como lo fueron Aby Warburg o Erwin Panofsky. En cambio, se convierte en un asunto de risa si lo aplican una serie de personas que desahogan su frustración de historiadores del arte fracasados repitiendo a los pobres niños las pequeñas lecciones que aprendieron años antes en la universidad. Esa iconología del “hágalo usted mismo” a la italiana que se parece a la dietología de cierto periodismo nuestro: ahí está el listillo que explica “lo que hay realmente detrás de un hecho”; ahí está el listillo que descubre “el verdadero mensaje” escondido dentro de la imagen pintada. Por otra parte, en lo que respecta al impresionismo, el éxito que lo convierte en un eterno caballo de batalla se debe a su más que amplia difusión en la reproducción como decoración pequeñoburguesa de los pisos de la habitual clase media italiana: en el mismo género, para ser precisos, que el reloj de cuco. Piénsese que en Milán se han inaugurado recientemente, casi al mismo tiempo y en el mismo lugar, una maravillosa exposición sobre Alessandro Magnasco y otra sobre los impresionistas en los Museos Rusos, en el Palazzo Reale. Para la de los impresionistas, había larguísimas colas de gente esperando; mientras que en la exposición de Magnasco, no había cola y sólo había cuatro gatos dentro. ¿Por qué razón? Porque la gente de las largas colas siempre puede reducir un paisaje impresionista al comentario: “¡Mira Righetto! Se parece a er Soratte visto desde la casa de la tía Elide”; mientras que muy raramente pueden tener un vínculo emocional con la complejidad del pensamiento y el drama existencial de la pintura de Magnasco.

Tal vez, sin embargo, los italianos sigan con tanto interés las exposiciones impresionistas porque se convierte en la única manera de ver cuadros de esa escuela, ya que no hay ninguno en nuestros museos.

En realidad, hay que decir que nuestros museos sólo contienen obras de arte que el Estado encontró más o menos accidentalmente en sus manos en la época de la Unificación de Italia. Y menos mal que éste era, con mucho, el patrimonio artístico más importante y conspicuo del mundo, ¡y por lo tanto capaz de vivir en gran medida de sus rentas como estaba! Porque, desde entonces, a ningún Rey, Duce, Presidente de la República o Ministro se le ha ocurrido comprar en el mercado algunas piezas importantes para integrar según un diseño racional lo que ya poseíamos de la antigüedad. O, cuando se hizo, hicimos reír al mundo entero. El grotesco asunto de la “Virgen de la Palma” basta para todos. Una costra ridícula que el entonces Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes confundió con una obra de Rafael y, por ello, la hizo comprar por el Estado, destinándola a la Galleria Nazionale delle Marche de Urbino: esta última, cuna de Rafael, donde, sin embargo, no queda ninguna obra de este artista supremo. Tampoco, con la única excepción de la pequeña colección reunida en la Galleria Nazionale d’Arte Moderna de Roma, se pensó en reunir testimonios de lo que el arte contemporáneo estaba creando para Europa o Estados Unidos y el resto del mundo. Italia tenía dentro de sus fronteras cuadros formidables de impresionistas y postimpresionistas, pero los dejó escapar a todos. Todos los Cézanne de la colección de Egisto Fabbri, por ejemplo, acabaron en la embajada americana en París: y eran obras maestras absolutas. También desapareció la hermosa versión de Déjeuner sur l’herbe de Eduard Manet que estaba en Milán.

¿Cómo pudo suceder esto cuando en Italia tendemos a notificarlo todo: lo posible e incluso lo imposible?

La explicación es que a principios de este siglo había una campaña antifrancesa en Italia: por eso aquellos artistas no los tomaban en serio. Basta pensar que cuando se celebró la gran exposición de Cézanne en Venecia en 1920, uno de los mayores representantes de la intelectualidad italiana de la época, Emilio Cecchi, dedicó su atención a Ignacio Zuloaga y no al gran pintor francés: como dijo en su momento, “le gustaban más los impresionistas”. Una actitud, la de Cecchi, no muy distinta de la feroz pernacularidad de Ugo Ojetti ante la pintura impresionista: como crítico fascista militante que era, afirmaba graníticamente que el arte “de nosotros, debe ser italiano”. Pero lo más increíble de esta situación es que, mientras por un lado nuestros críticos demolían la pintura francesa o la ignoraban, por el otro trataban de revalorizar la pintura italiana del siglo XIX, sin llegar a comprenderla; y así nos entregaban mugrientos mendrugos como si fueran grandes obras. Recientemente he visto algunos cuadros de post-macchiaioli completamente desconocidos que son obras maestras absolutas. Pero pintores extraordinarios son también ciertos veristi, que a menudo tienen obras de tan alta calidad que están a la altura de los grandes naturalistas rusos de la época: por ejemplo, los paisajes de Guglielmo Ciardi. ¿Cómo es posible entonces que de Giovanni Fattori sólo se nos mostraran los garabatos en las tapas de las cajas de puros, mientras que sus grandes cuadros, los verdaderamente maravillosos y fruto de mucho más esmero y empeño por parte del artista, parecieran casi inexistentes? ¿Y qué decir de la pintura del siglo XIX en Génova, Nápoles o Palermo?

Es un poco la misma lógica por la que la gente prefería los bocetos de Antonio Canova a sus maravillosas estatuas, calificando a estas últimas de “fríamente académicas”. Se trata de una demostración más, no sólo de la total incapacidad para promover internacionalmente el arte italiano del siglo XIX, sino también de ceguera crítica, dado que lo que Canova desestimaba como obras suyas eran precisamente las grandes esculturas y, desde luego, no sus bocetos.

Yo diría que, a diferencia de otros países europeos, Italia ha ignorado directamente su propio siglo XIX. Una actitud a medio camino entre el suicidio y el provincianismo, que es todo lo contrario, por ejemplo, de lo que ocurrió en Francia con los impresionistas, a los que se apoyó con un bombardeo publicitario sin precedentes, en el que también participó el Estado con la construcción de museos dedicados sólo a ese tipo de pintura. Otra confirmación del provincianismo de nuestros críticos es el completo desinterés, hasta hace poco, por la pintura inglesa de ese mismo periodo. Casi como si gigantes de la pintura como William Turner, Frédérick Lord Leighton, Lawrence Alma Tadema nunca hubieran existido. Sólo muy pocos en la Italia de finales del siglo XIX conocían y apreciaban esa pintura: uno era Gabriele D’Annunzio. Por no hablar de otro hecho cultural de enorme importancia para cualquiera que se dedique realmente a la crítica de arte. La percepción de la naturaleza en la fotografía y el cine no procede de los impresionistas, sino precisamente de la pintura inglesa. Hay soluciones compositivas, en Alma Tadema por ejemplo, que se pueden encontrar igualmente en el cine de Hollywood de los años treinta y cuarenta. Lo mismo ocurre con la literatura: muchos temas del cine americano hasta los años 50 proceden de la literatura inglesa del siglo XIX, y desde luego no de Los novios.

Nuestro siglo XX también ha estado bastante abandonado a su suerte.

Lo demuestra el escándalo de la falta de protección de sus bienes, en particular los edificios. El disparatado apéndice hecho a la Estación de Florencia de Giovanni Michelucci, que ha desfigurado una de las pocas grandes obras de la arquitectura moderna italiana. O la construcción del Estadio Olímpico de Roma, que frustró la maravillosa relación entre edificios y paisaje en el Foro Itálico. Por último, siempre en Roma, el gravísimo asunto de la plaza Augusto Imperatore. Bonita o fea, lleva ahí sesenta años y, en cualquier caso, forma parte de un momento de la historia de la ciudad. Pero el ayuntamiento quiere deshacerse de ella para colocar allí un auditorio. Es la típica clase media italiana que cree que puede redimir su provincianismo pequeñoburgués imitando a algún extranjero. En este caso, tal vez, las grandes construcciones promovidas por los presidentes franceses, como el Beaubourg de Pompidou o la Défense de Mitterand. Entonces el alcalde de Roma pensará que ha hecho internacional una ciudad donde no se puede caminar por las aceras a causa de las cacas de perro o donde edificios históricos enteros están marcados y devastados por los vándalos día y noche, como Villa Aldobrandini en Magnanapoli, cuyo ninfeo fue destruido en los últimos años. Es increíble.

Más triste aún para los que, como usted, vieron Roma en los años 30: una ciudad, al menos a juzgar por las fotos, todavía casi intacta.

Roma era una ciudad hermosa y no nos dimos cuenta. Hermosa, aunque ya había sido muy arruinada por los piamonteses. No hay que olvidar que en treinta años, entre 1870 y 1900, se destruyó un tercio de la ciudad papal, con la demolición de monumentos que cualquiera habría protegido bajo cristal por su maravillosa belleza ambiental y artística. La destrucción del Lungotevere, la destrucción de San Salvatore al Ponte, del Palazzo Altoviti, de todas las villas de la nobleza papal: las del Esquilino, Villa Palombara, Villa Ludovisi, Villa Altemps de las que se había salvado el hermoso cuerpo central lleno de estatuas antiguas, luego todas decapitadas, robadas, arruinadas por la horrenda estupidez de los vándalos, por otra parte perfectamente simétrica a la de quienes dejaron esos tesoros abiertos al público. Luego la desfiguración más grave: el inútil monumento a Víctor Manuel ll, que costó el destripamiento del corazón de Roma. Cuando pienso en los desplantes de Antonio Cederna contra "¡el bieco stradone di via dell’lmpero! Pero el polemista Cederna nunca se planteó cómo el bieco stradone era la consecuencia lógica del monumento a Víctor Manuel II; y que tal vez, en lugar de destruir el primero, habría que volar el segundo. Pero sí, el monstruo sagrado del Piamonte no se toca; y con él la Unidad de Italia, el Rey Galantuomo, Camillo Benso Conde de Cavour y todos los demás. En cambio, ellos son los principales responsables del actual colapso no sólo de Roma, sino del país. Italia no se hizo por voluntad popular. Se hizo por conquista real. Vittorio Emanuele II, rey de Cerdeña, ni siquiera tuvo el valor de llamarse Vittorio Emanuele I, rey de Italia. Esto es suficiente para comprender cómo se desarrolló la unidad italiana, con las gravísimas consecuencias que trajo consigo. Esta era una nación que se fundó sobre la represión interna y las aventuras en el extranjero; y hoy, que la represión interna y las aventuras en el extranjero ya no se pueden hacer, se está desmoronando. Como es lógico.

En su triste lista falta Villa Pamphilj, cuya devastación es muy reciente. En efecto, los príncipes Doria, que eran sus propietarios, la habían mantenido bien cerrada y en perfecto estado hasta hace treinta años, cuando les fue expropiada.

Otro daño más traído a Italia por la hegemonía cultural de una clase media de intelectuales demagogos y moralistas, ayudada por el perenne amateurismo atrincherado de asociaciones culturales como Italia Nostra. Nadie se preocupó entonces de proteger con vigilancia diurna y nocturna la única villa barroca europea que milagrosamente se mantuvo intacta hasta mediados del siglo XX. Y al mes de abrirse al público, los antiguos mármoles, inscripciones, estatuas y fuentes habían sido robados o rotos a martillazos por los vándalos. Pero lo importante era “dar el verde al pueblo”. ¿Por qué no coger entonces los códices iluminados y quemarlos para calentar sopa para los pobres? Lo grave no es la buena intención, sino su aplicación chapucera. Al fin y al cabo, cada país tiene lo que se merece.

Basta pensar en cómo los departamentos de urbanismo han reducido los suburbios de nuestras ciudades.

No hablemos más. ¿Qué es Palermo sin la Conca d’Oro, borrada por un conglomerado informe de miles de condominios, villas y casas de campo? ¿Qué es Nápoles asfixiada por la monstruosa construcción del saco perpetrada en la ciudad desde 1945 hasta nuestros días? ¿Y la periferia de Roma? En lugar de ampliar la ciudad hacia el mar para darle un límite, como quería Mussolini con sus talentosos urbanistas, ha quedado reducida a una inmensa megalópolis de Oriente Próximo, que se extiende en absoluto desorden desde Tívoli hasta Ostia. ¿Y la expansión metastásica de Milán, ciudad que ahora empieza en Piacenza y termina en Varese? ¿Cómo compensar entonces el maravilloso paisaje de nuestras costas marítimas, destruido por la criminal hilera continua de tugurios, casitas y casoni que se han construido en él, desde Trieste hasta Taranto y luego hasta Ventimiglia? ¿Y qué hay del artículo 9 de la Constitución, que sitúa la protección del paisaje como una obligación ética y moral de la nación? A todos les importaba un bledo, incluido el Ministerio de Patrimonio Cultural y Medioambiental. Sólo para que todo acabara en lágrimas. De acuerdo con la inmodificable inmoralidad italiana, las fuerzas políticas cerraron el asunto votando todos a una la ley de amnistía de la construcción, legalizando así los estragos de Italia. Una auténtica vergüenza.

Este es el precio que pagan los italianos por haber tenido una clase política absolutamente incapaz de valorar la importancia del problema cultural para el progreso civil de una nación.

Nuestra clase política ha llegado a pisotear, a vilipendiar el problema cultural. ¡Recuerdo muy bien cuando Giulio Andreotti quiso que se prohibiera o al menos se cortara una película de Ejzenstejn porque había representaciones consideradas impías de la misa católica! O cuando Palmiro Togliatti, después de que se impidiera la publicación de Doctor Zhivago en Rusia, dijo en televisión que era una mala novela; ¡o cuando se prohibieron los carteles con El nacimiento de Venus, de Botticelli, porque sus desnudos eran obscenos! ¿No recuerdan lo que era un personaje como Mario Scelba? ¿O la bofetada que le dio en público Oscar Luigi Scalfaro a una señora con demasiado escote? El fuego bajo las cenizas de aquella explosión de ignorancia, trivialidad, obscenidad, que reina hoy en Italia. ¡Incluso en la televisión pública! Algo verdaderamente incalificable.

Tampoco creo que la cosa mejore mucho si, como muchos esperan, la gestión del patrimonio cultural del país se confía al sector privado...

Si son fundaciones los particulares en los que piensan esos muchos, ¡por Dios! Una plétora de instituciones inútiles que no sirven absolutamente para nada, mal gestionadas y casi todas sin fondos. Un lastre para el Estado. Mientras las fundaciones bancarias tienen demasiado dinero que casi siempre gastan sin sentido. Pagan cientos de millones para comprar un cuadro sin sentido del habitual “maestro del sorcetto” porque se lo recomendó un entendido local, y no gastan nada en comprar cuadros realmente bellos o en financiar actividades muy útiles, como, ante todo, el mantenimiento ordinario del patrimonio artístico, que ya nadie hace, o el de la catalogación.

Entonces, ¿no hay soluciones para remediar la situación verdaderamente terrible que ha descrito?

Históricamente, se ha demostrado que la única manera de hacer que Italia funcione es someterla a la dominación extranjera. Así, para el patrimonio artístico, la solución podría ser ponerlo bajo una comisión franco-ingleso-alemana. Para Italia, en general, las soluciones serían en cambio dos, que no describiré porque podría meterme en problemas. Sólo les diré que una es radical, la otra muy sangrienta. Por último, tampoco excluiría que otra solución pudiera venir del desarrollo natural de las cosas. De hecho, estoy convencido de que si vamos más allá del punto mínimo ya alcanzado, la nación podría tener un impulso fisiológico de repulsa incontrolable. Incluso violento.

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.