Centros históricos y arquitectura contemporánea. Una conversación con Renzo Piano en 1992

Esta entrevista se publicó en noviembre de 1993 en Il Giornale dell’Arte.

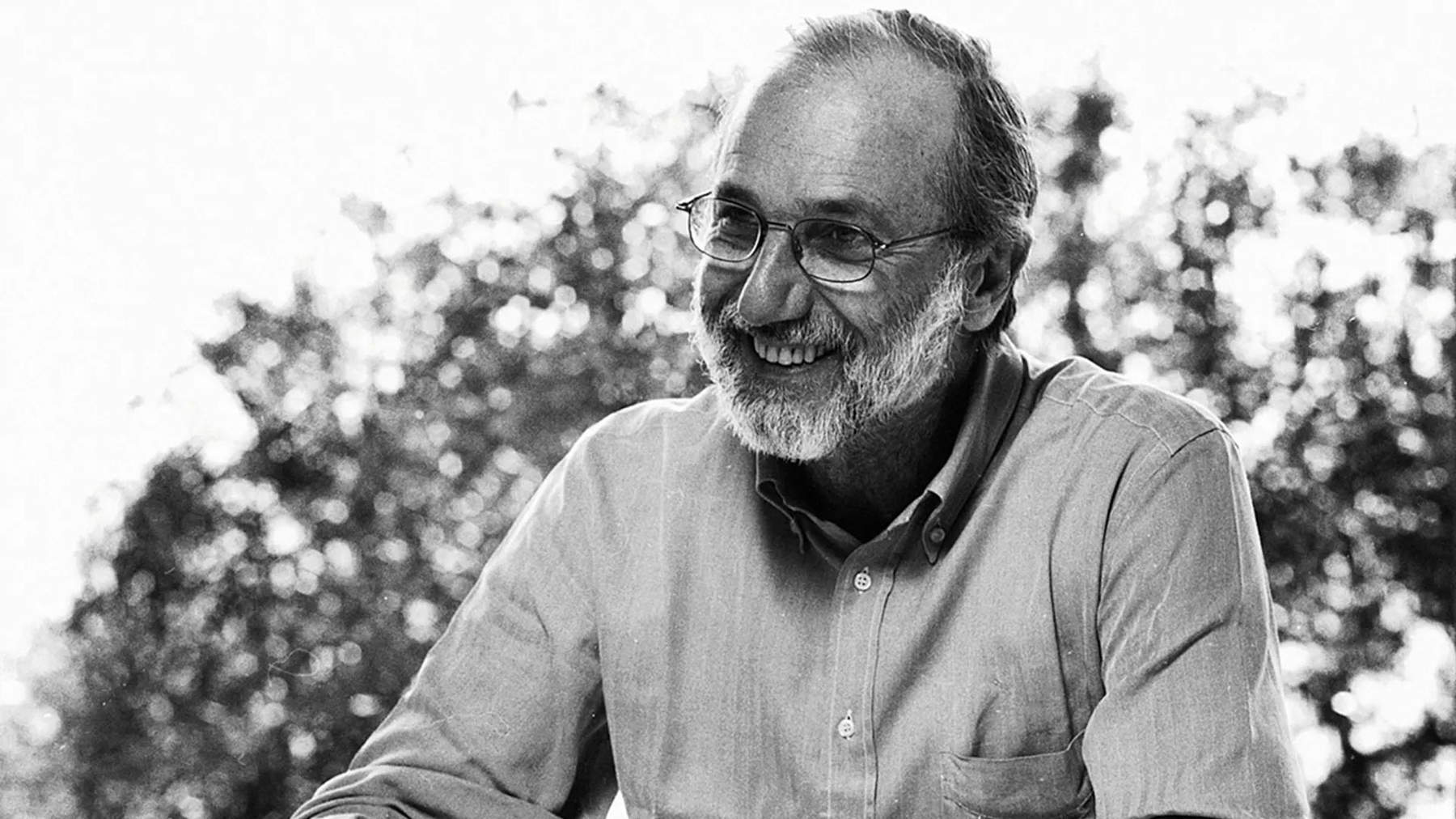

Me reúno con Renzo Piano en su estudio urbano, en el corazón de Génova. Un hervidero de gente ocupada desde cuyas ventanas se ve la fachada románica a rayas horizontales blancas y negras de San Matteo, la aristocrática iglesia de la familia Doria. La impresión que tengo de Piano es que pocos como él pueden encarnar una deslumbrante sentencia, creo que de Tayllerand: “todo lo que es excesivo carece de importancia”. Lo que no es excesivo es una rara mezcla de encanto, sobriedad, elegancia intelectual, gusto por la prudencia y sentido de la profesionalidad, adquiridos a lo largo de treinta años en algunas de las obras arquitectónicas más significativas de nuestro siglo. El bagaje de experiencia profesional de Piano, sobre todo internacional, le permite tener un tono de natural distancia respecto a las cosas italianas, como quien ve la tierra desde la luna. Y desde esa distancia, los escollos del tono polémico se desvanecen en una calma refinada, incluso cuando sus afirmaciones se vuelven paradójicas o críticas. Entre muchas, citaré inmediatamente tres, que fueron un esbozo de nuestra conversación: la primera: “la tragedia de muchos jóvenes arquitectos es que enseguida empiezan siendo muy buenos en conocimientos críticos, mientras que lo poco que sé lo aprendí de niño siguiendo a mi padre constructor en las obras”; la segunda: “el posmodernismo no respeta en absoluto el pasado, sino que es sólo un cínico deseo de tranquilidad: un lugar seguro fotocopiando”; la tercera: “muchos edificios de la arquitectura contemporánea son inservibles porque carecen de diseño real: son sólo maquetas a escala”.

BZ. Arquitecto Piano, tanto en términos estéticos como de conservación, ahora está claro que no tiene sentido colocar una obra de arte restaurada en un contexto de ruina. Pero un contexto de ruina son las ciudades en las que vivimos. Ruina, en mi opinión, acelerada por la política aplicada en los últimos años en los centros históricos, de embalsamar lo existente; desde impedir la ampliación siquiera de unos centímetros de una ventana, hasta intentar imponer por ley el mantenimiento de actividades artesanales completamente obsoletas. Una postura quizás generosa, pero que de hecho confundía la arquitectura con la escenografía y las actividades productivas con el folclore de las falsas tiendas medievales de las oficinas de turismo durante la feria de la mortadela en lugar de la fiesta de la piadina. ¿No le parece ésta la actitud de quienes quieren huir de la dimensión concreta de la realidad, negando ideológicamente a nuestro tiempo una posible actividad creativa de conexión entre lo viejo y lo nuevo?

RP. Una buena pregunta que ya contiene la respuesta. Debo decir que también se puede entender por qué es así. Somos tan indignos herederos de nuestro pasado que por necesidad hemos reaccionado de forma exagerada. Sólo los griegos creo que son aún más indignos que nosotros: no hay más que ver lo que es Atenas hoy en día. Pero nosotros tampoco somos ninguna broma. Tanto es así que hemos tenido éxito en la nada fácil tarea de transformar nuestras ciudades de lugares de cultura generalizada a lugares de incultura generalizada. ¿Por qué son tan bonitas nuestras ciudades? No porque se hayan construido ordenadamente, sino porque estaban inmersas en culturas, desde la del albañil hasta la del arquitecto, disciplinadas y al mismo tiempo libres dentro de su propio mundo. Basta pensar en el gran tema del mantenimiento continuo, en el que todo se renovaba, pero dentro de una lógica armoniosa, que nadie había impuesto y que estaba dentro del tamaño y la proporción naturales de las cosas. Incluso para la tecnología, no había problemas con la elección entre los distintos materiales y su uniformidad estética: en Venecia era sólo ladrillo o, por poner otro ejemplo, piedra en Lecce. Un equilibrio que duró siglos y que se rompió cada vez más rápido hasta que, en la posguerra, nuestras ciudades estallaron. Los centros históricos fueron abandonados o incluso demolidos miserablemente: como, aquí en Génova, la Via Madre di Dio. Y los suburbios que se han construido no son más que la prueba de nuestra incapacidad para hacer ciudad: lugares absolutamente sucios, invivibles, de pura desintegración social. Se comprende entonces por qué esta situación ha generado esa especie de miedo a lo nuevo que mencionas. Un poco, creo, el que todo el mundo tenía cuando se acercaba el año mil. Mil ya no es mil, el mundo se acaba. Así que detiene al herrero en el acto de forjar la reja, y el herrero ya no existe, ya no hay necesidad; detiene al panadero mientras hace pan, y hoy sólo una panadería produce pan para toda una ciudad; detiene a la lechera que entrega la leche en el envase de aluminio, que ya no existe, porque en su lugar hay tetrapacks. En fin, una escena ridícula para una reacción desmesurada y absurda, que no es más que una declaración de la incapacidad para gestionar las ciudades y mantener su calidad.

Pero no se puede negar que hoy se presta mucha atención al problema de los centros históricos.

Esto es cierto. Aunque sólo sea por razones de falta de territorio, devorado ya casi por completo por la explosión urbanística de la posguerra y apretujado entre realidades insalvables, como en Génova el mar y las colinas, o en Turín los municipios vecinos; y cuando aún hay territorio, está tan lejos que los servicios sociales resultan prácticamente imposibles de gestionar y organizar. En consecuencia, por una serie de factores muy prácticos y un poco, quizás, también culturales, se está produciendo un tímido fenómeno implosivo para los centros históricos, ante el cual, sin embargo, no estamos en absoluto preparados. Los más desprevenidos son los políticos, a los que estas cosas les importan un bledo, porque son mucho más rápidos en construir un enlace de autopista o un bonito barrio a las afueras de la ciudad, que en comprometerse en un proceso de restauración del centro histórico en el que, quiero subrayarlo, la inteligencia a gastar comparada con el volumen de negocio es enorme. Recordemos que la cantidad de materia gris necesaria para hacer un enlace de autopista de 50.000 millones es muy poca; mientras que la necesaria para trabajar bien en un centro histórico con los mismos 50.000 millones es infinita. Pero los arquitectos tampoco están preparados para abordar los temas de la recuperación y restauración de edificios. Trabajar sobre lo que ya existe, que es tan representativo de nuestra cultura histórica -es decir, como decía antes, de esta continua superposición de un hacer sobre otro, libre y disciplinado al mismo tiempo-, se ve de hecho entre los llamados creativos del oficio como una actividad de segunda mano, donde no hay espacio para el diseño. Evidentemente, los necios no se han dado cuenta de que cuanto más estructurado se está en una disciplina, más apoyo encuentra la creatividad. Por supuesto, por creatividad no hay que entender diseñar cosas gimnásticas, musculosas, agitadas; sino, al contrario, encontrar esos gestos tan sencillos, que precisamente por su calma cobran más fuerza. Finalmente, hay un último eslabón en esta cadena, que es la empresa. La empresa que trabaja en los centros históricos es una microempresa que opera en microestructuras. Pero las microestructuras de empresas son las artesanales, que no tienen las herramientas técnicas y económicas para abordar un tema tan enorme, complejo y largo como es la restauración de los centros históricos.

Se trata, ni más ni menos, de la aniquilación de competencias a la que han conducido décadas de planificación fallida en los centros históricos.

Esto es lo que decía al principio. El desprecio por los centros históricos ha sido tan prolongado que se ha formado un vacío no sólo de competencias técnicas, sino incluso del interés de la gente corriente, que ha desaprendido a cuidar de sus ciudades. El insensato gimnasio de la construcción en las grandes periferias urbanas ha creado vicios congénitos en políticos, empresas y planificadores: los ha drogado hasta hacerlos incapaces de las sutilezas necesarias para intervenir en el delicadísimo asunto de los centros históricos. Y esto es muy grave. Sin embargo, volviendo a un concepto filosófico expresado en su primera pregunta, la ciudad es la ciudad: es efectivamente memoria petrificada, pero es también vida presente, que no puede embalsamarse, cerrarse, inmovilizarse: porque en ese punto la vida sigue en otra parte sin freno y pierde los efectos de esa hermosa palabra, que ya casi nadie usa hoy, que es “urbanidad”. Urbanidad entendida no sólo en el sentido de habitar la ciudad, sino también de esos comportamientos urbanos, de esa civilización de las relaciones que han hecho de nuestras ciudades las más bellas del mundo.

Evidentemente, la inhabitabilidad de nuestros suburbios es una lección que no ha dejado huella. En Roma, la construcción del SDO, es decir, el centro de negocios que teóricamente debería aliviar al centro de la ciudad de su actual exceso de funciones, está prevista detrás de la basílica de San Lorenzo: es decir, en la mayor zona libre cercana al centro histórico. ¿No le parece que esta elección urbanística podría ser una condena a la definitiva medio-orientalización de la que hasta la posguerra era la ciudad más bella del mundo y sigue siendo una de las grandes capitales europeas?

Dice un viejo refrán genovés que la madre de los tontos siempre está preñada. Desgraciadamente, el raro privilegio que tiene Roma, de disponer todavía de mucho terreno sin edificar en su interior, se está convirtiendo en una desventaja: un precioso capital que en lugar de ser un activo se convierte en una amenaza para una mayor degradación.

Durante el fascismo, vimos los últimos ejemplos de grandes demoliciones de la ciudad histórica y su sustitución por lo nuevo. Los resultados fueron muy diferentes. Hay ejemplos de muy alta calidad, como, en Florencia, la estación de Santa Maria Novella de Michelucci; o, en Roma, la Via dei Fori Imperiali, que, además de ser una de las calles más bellas del mundo, es también una extraordinaria operación urbanística para conectar el centro histórico con la apertura de la ciudad hacia el mar. Pero también hay ejemplos sombríos, como, de nuevo en Roma, la desdichada destrucción de la Spina di Borgo, para dar paso a la escenografía retórica de la Via della Conciliazione: una operación urbanística fea en sí misma, y que, por carecer de valores funcionales, no tiene sentido. Algo parecido a lo que ocurriría si se erigiera realmente el montículo con el que algunos de sus colegas querrían ahora cubrir la Via dei Fori Imperiali. ¿No será entonces que el problema no es tanto el de la intangibilidad de la ciudad histórica, sino, como siempre ocurre, la calidad de las razones por las que se trabaja y los resultados que se obtienen?

En realidad, no sé nada de esa colina, aunque estoy de acuerdo contigo en que como proyecto arquitectónico parece bastante extravagante. Dicho esto, añadiré que no estoy en absoluto en contra de lo nuevo. Sobre todo porque, en algunos casos, si se quiere mantener vivas las ciudades históricas, los recortes son necesarios. Hablemos de Génova: tan densa, tan bella y tan invivible. Pero es invivible porque en el siglo XVIII fue objeto de operaciones especulativas que llevaron a casas de 12 metros de altura a convertirse en casas de 24 metros, en calles de 3 metros de ancho, que se han mantenido así. De ese modo, los pisos bajos del casco antiguo dejaron de ver la luz del día. Con esto no estoy diciendo, desde luego, que haya que eliminar los pisos altos de las casas de Génova; sólo que sería absurdo imaginar que hay que dejarlo todo como está, sin hacer nada. Es cierto que trabajar en estos contextos es muy difícil. Pero debemos darnos cuenta de que no podemos seguir abordando la cuestión de los centros históricos sólo en teoría y no en la práctica. Entre otras cosas, con una teoría bastante terrorista que ha convencido a los planificadores de la intangibilidad de una situación ya regulada, como es la de la ciudad existente. Hasta ahora he tenido pocas oportunidades de trabajar en contextos históricos. Un caso fue hace poco en París, en el IRCAM, que es un instituto de investigación acústica musical junto al Beaubourg. Allí construimos una pequeña torre esquinera entre dos edificios de ladrillo del siglo XIX. Fue una intervención pequeña, pero muy minuciosa, delicada, cuidadosa. En Italia, intentamos un planteamiento similar para la basílica de Palladio en Vicenza. Por supuesto, no se trataba de tocar la Basílica, sino de intervenir en el edificio de al lado, sobre volúmenes de hormigón armado, añadidos en los años 50 para compensar los daños causados en la Segunda Guerra Mundial por un bombardeo: horribles muros-cortina diseñados tal cual, con vistas a la Basílica de Palladio. También allí, como en el IRCAM, pensamos que podríamos hacer una intervención muy cuidadosa y sutil, utilizando ladrillo. Pero se abrieron los cielos: inmediatamente se desencadenó el mecanismo corporativo del tam tam culto entre la universidad, el Ministerio de Patrimonio Cultural, Italia Nostra, las asociaciones locales y otras, etcétera, etcétera, dando lugar a informaciones demenciales como que queríamos cubrir la basílica palladiana con una cúpula de plexiglás u otras amenidades por el estilo. Un verdadero ataque personal, enfermo de provincianismo, obtusidad, arrogancia. De hecho, salimos corriendo. Pero a pesar de todo, me encantaría poder trabajar en la antigüedad. También porque os voy a confesar algo que no me parece tan mal. Como todo el mundo, tengo el típico miedo a la hoja en blanco, es decir, al proyecto que se inventa de la nada. Me ocurrió hace poco para un gran aeropuerto en Japón, en Osaka, en una isla artificial. Un caso en el que el papel no podía ser más blanco. Así que tuve que enfrentarme aún más inexpresivamente al salto al vacío de tener que inventar rápidamente sistemas de referencia, disciplinas, reglas, orden, utilizando todos los argumentos posibles relacionados con ese caso concreto: el viento, el clima, las olas y todo lo que se te ocurra. En cambio, cuando se trabaja en un centro histórico, no hay que esforzarse por construir ese sistema, porque ya se tiene. No hay nada que inventar en términos de cultura, tecnología, volúmenes, relaciones, proporciones, funciones. Todo está ahí, delante de ti.

Siguiendo con su triste asunto de Vicenza, una observación obvia para quienes, como yo, se ocupan de problemas de conservación material es que cualquier acto destinado a restaurar un artefacto degradado -ya sea arquitectura, pintura o escultura- conduce inevitablemente a un cambio en su apariencia estética. Por eso es de aficionados, por no decir estúpido, creer, como hacen muchos teóricos -pero no profesionales- de la restauración, que es posible intervenir en un artefacto en ruinas conservando el aspecto estético que la naturaleza y el azar le han hecho adoptar. Sobre todo porque, como nos enseñó Giovanni Urbani, lo que por definición no se puede conservar es su propia ruina. En su opinión, ¿se dan cuenta “los sectarios universitarios y ministeriales del tam tam” de que su esteticismo preservacionista acelera en realidad la pérdida de nuestro patrimonio artístico?

Por lo general, a los intérpretes de tam tam de secta sólo les gusta hacer música entre ellos, sin aceptar en el gremio a quienes tocan otros instrumentos. Al fin y al cabo, lo que más les interesa es controlar a quién dejan entrar en las carreras burocráticas en Italia, desde las universidades hasta las superintendencias, para poder seguir diciéndose sin parar que son buenos y conseguir comisiones ministeriales o algo así. Con el resultado de que la falta de una confrontación concreta en el ámbito internacional condena a la secta a un aislamiento provinciano, que la hace un tanto ridícula. Pero no deseo con esta premisa que se me malinterprete. Porque, si por un lado no puedo estar de acuerdo por definición con los conservacionistas extremos, por otro veo con gran temor el exceso contrario. Es decir, la prosopopeya de quienes afirman que, puesto que en todos los tiempos nos hemos expresado libremente, nosotros también podemos y, de hecho, debemos hacerlo. Con demasiada frecuencia, detrás de estas afirmaciones no se encuentra la confianza en los propios medios intelectuales y expresivos, sino simplemente la arrogancia. Dentro de mi pequeño mundo, me he convencido de que siempre hay un umbral donde se detiene la prudencia; y que siempre hay un equilibrio entre la prudencia y el valor. Un límite muy delicado y lábil, que cambia cada vez: para la Basílica de Palladio estará en un punto determinado, para el Lingotto en otro; un umbral por debajo del cual la prudencia se convierte en cobardía y por encima del cual el valor es violencia.

Como todo el mundo sabe, los suyos son museos y exposiciones hermosos y muy diferentes, como el Beaubourg de París y la colección De Menil de Houston; y, en Turín, la exposición de Alexander Calder en el Palazzo Vela. ¿A qué se deben estas diferencias? Y, en su opinión, ¿hay alguna diferencia entre el diseño de un museo de arte antiguo y uno de arte moderno?

Por supuesto que la hay. Sin embargo, tengo que decir que soy por naturaleza un practicante y también un poco experimentalista: el ensayo y error se aplica a mí, así que no creo que pueda decirle en qué se diferenciarían estos museos, aunque sin duda lo serían. Probablemente, en un museo de arte antiguo, el aspecto sagrado y la atención a los problemas de conservación, relacionados con la delicadeza y la fragilidad de los objetos expuestos, serían mayores. También es cierto que la colección del Beaubourg y la de De Menil o algunos esquemas de exposición son muy diferentes. Pero no por eclecticismo, sino porque las ocasiones en las que se han organizado los museos y las exposiciones son muy diferentes, desde la historia de las colecciones hasta las obras de arte que se van a exponer, etcétera. Luego, a la hora de juzgar los cambios, nunca hay que olvidar que uno crece, se hace mayor y le sale barba blanca: la vida es así. El Beaubourg, por ejemplo, nunca nació como museo, sino como una broma un tanto especial hecha al mundo institucional de los edificios para la cultura: un gesto a la vez de impaciencia y de irreverencia. Pero no una irreverencia porque sí: sólo un poco de perversidad o, cómo decirlo, de grosera cortesía al querer despertar esa curiosidad en la gente. Lo que todavía hoy pienso que puede ser -para quienes no forman parte de la parroquia de los cultos- la chispa más eficaz para acercarse a la cultura real y no a la contada. Pensemos en la irreverencia de la idea de poder ver una escultura de Max Ernst o Alberto Giacometti con todo París de fondo. Era un intento de romper la regla de que una obra de arte debe verse siempre en una caja blanca bien aislada; así que, por una vez, ¿por qué no intentamos en cambio contaminarla de vida: la gente, el bullicio, la confusión? Un momento después hacemos la exposición de Calder en Turín. Allí la cosa era diferente. Teníamos que exponer 400 objetos. Lo primero que hicimos fue divertirnos mirándolos; hasta que se nos ocurrió hacerlos flotar en la oscuridad de un microcosmos azul, iluminándolos uno a uno. En este caso, a diferencia de Beaubourg, fueron los Móviles de Calder los que se convirtieron en el centro de atención de quienes tenían que mirar: tanto que se apagó la luz de todo lo demás. La magia estaba ahí.

¿Y la colección De Menil?

Esa fue una aventura aún más diferente. Si en París se trataba de escapar a los excesos de la oficialidad institucional de los ritos de la cultura, en Houston no hacía falta en absoluto. Houston-Texas es una pradera con vaqueros y una mujer extraordinaria, Dominique De Menil, que se encontró en América con John, su marido, un buscador de petróleo en aquellas lejanas tierras. Dominique De Menil echó raíces allí y construyó, primero con John y luego por su cuenta, la extraordinaria colección de obras de arte que todo el mundo conoce. En aquel caso, el tema a tratar era exactamente el opuesto al del Beaubourg. Era el de la sacralidad del lugar del arte; el de la centralidad de la luz natural para una contemplación silenciosa y atenta de apenas un centenar de obras, elegidas entre las más de diez mil que componen la colección y que se conservan en el edificio de arriba, la Casa del Tesoro. Es una idea, debo decir, que no se me había ocurrido inmediatamente y que se nos ocurrió a Dominique y a mí hablando de ello unas tardes en su casa. El argumento al que más volvió Dominique De Menil en esas conversaciones fue que la emoción no se fabrica por kilos. Tanto es así que, incluso cuando uno va a ver una exposición del más extraordinario de los artistas, hay tal vez una docena de cuadros que se le quedan grabados en los ojos. En un momento dado, el suministro de energía emocional de todo el mundo se agota. En resumen, existe una especie de fatiga museística, que no es sólo la de las piernas y los pies, sino también la de la cabeza: la niebla de sensaciones que se crea en tu interior. De esta convicción, muy acertada, surgió la idea de exponer de vez en cuando una parte muy limitada de obras y conservar el grueso de la colección en un edificio separado del museo, que hemos llamado la “casa del tesoro”. Una idea que también tiene el mérito de obligar a los conservadores a reinventar la colección De Menil al menos una vez al año: volver a estudiarla, reexaminarla, releerla en una clave diferente.

Esta idea suya, sin embargo, va exactamente en la dirección opuesta a los proyectos que todo el mundo propone ahora en Italia, para reducir a cero los depósitos y hacer de su museo un Gran Museo. Una manía de grandeza entre la demagogia, la despreocupación administrativa y el balance de fin de temporada, que ha llevado a algunos de los falsos grandes museos provinciales a hacer un numerito exponiendo todo lo que existe en los depósitos: incluso los dibujos. Esto último, un hecho conservadoramente inaudito, que sólo ocurre aquí y, tal vez, en el Tercer Mundo.

Mientras tanto, yo diría que hay una diferencia considerable entre una colección de arte moderno y una colección de arte antiguo. Aunque, para De Menil, el caso no se plantea, porque también se compone de arte primitivo y antiguo: romano y helenístico. Pero quizá precisamente porque la colección es tan vasta, resulta más fácil imaginar su lectura por partes. En cambio, cuando se tiene una colección de pinturas antiguas de gran calidad, que representan homogéneamente una o varias épocas, resulta mucho más difícil exponer sólo una parte. Por eso creo en la viabilidad de un gran museo. Sólo habría que hacerlo con mucho cuidado. También porque, siguiendo con lo que decías antes de la puesta a cero de los yacimientos, me parece una operación impensable tanto para los usuarios como para el museo. El tamaño absurdo, de decenas de miles de metros cuadrados que tendrían que asumir los museos para poder exponer todo lo que conservan, tendría un impacto económico tanto inmediato, en cuanto a costes de restauración de muros, como posterior, en cuanto a costes de gestión que no sólo sería demencial, sino completamente inviable para un país como el nuestro, aquejado del déficit público que todos conocemos. Limitémonos al discurso de la custodia de las salas. Con las masas de visitantes que asaltan hoy los museos, a nadie se le escapa que unas simples cámaras no bastan para asegurar las obras. Es absolutamente necesaria la presencia constante de personal de custodia fijo en las salas. Personal al que hay que pagar. Por no hablar de los sistemas de climatización de las salas, de los pequeños y grandes gastos de mantenimiento y de todo lo que sea necesario para mantener en funcionamiento la “máquina del museo”. Si el problema que hay que resolver es realmente el de la exposición de las obras en los depósitos, bastaría con que éstos dejaran de ser el lugar de depravación y abandono que son hoy. Es decir, bastaría con que los directores de los museos hicieran un uso inteligente de la itinerancia entre los depósitos y las salas de exposición, lo que hasta cierto punto creo que siempre es factible.

Las tan aclamadas islas peatonales, que en las intenciones de cierto optimismo ideológico de los años setenta debían hacer que la gente recuperara sus ciudades, están resultando cada vez más un desastre. Aparte de la contaminación antrópica de basuras, latas, colillas y demás, y aparte del vandalismo, se ha demostrado que las actividades productivas, en lugar de seguir siendo sedentarias como se pensaba, se están reduciendo inmediatamente al sector terciario más vulgar de los vaqueros, los trapos de colores, las lentejuelas. Dicho esto, sin embargo, hay que reconocer que las ciudades históricas no son capaces de absorber el tráfico de vehículos de hoy en día. En su opinión, ¿cómo conciliar estas dos necesidades aparentemente antitéticas?

Es una pregunta muy compleja y a la vez interesante, porque comparto su idea de que el sueño un tanto nórdico y gélido de la ciudad peatonalizada no tiene sentido. Por el contrario, creo que puede decirse que precisamente la contaminación de mercancías, carros y personas ha sido una de las cualidades de nuestras ciudades históricas. Durante este periodo, me enfrenté a una cuestión muy difícil: construir un trozo de ciudad en el antiguo corazón del Berlín de los años 30, la Potsdamer Platz. Inevitablemente, desde el punto de vista de la mezcla de funciones, comportamientos, etc., nuestro modelo cultural de referencia era el humanístico, la ciudad del pasado. sin embargo, intentamos huir de la idea errónea de que esta ciudad humanística europea nuestra debía ser una ciudad peatonal. Por tanto, hasta cierto punto se permitió el tráfico en el proyecto, porque no se puede desertizar una ciudad moderna privándola de medios de transporte: es incluso antinatural. Pero este Berlín es un fragmento de una ciudad en construcción, por lo que puede haber cierta libertad de decisión. Otra cosa son las ciudades antiguas, que sí son compatibles con el tráfico -incluso las más difíciles, como Génova, donde nos encontramos-, pero no son necesariamente compatibles con todo tipo de tráfico. En primer lugar, hay que plantearse el problema de cómo regular los sistemas de acceso. Es una cuestión que hay que abordar con mucha cautela, porque si se atasca la periferia de la ciudad histórica con demasiadas plazas de aparcamiento, se puede conseguir el efecto contrario, de una fuerza centrípeta ejercida por la ciudad. Así que es importante, en primer lugar, equilibrar estos imanes de atracción externa, que son los aparcamientos, con el transporte, el transporte público, que en esencia sigue siendo la forma más inteligente de dar servicio a la ciudad antigua.

¿Puede darme casos concretos?

En Venecia, donde estoy abordando esta cuestión ahora mismo, la idea es detener todo el tráfico de acceso antes de la ciudad; y en el agua, donde realmente está Venecia, sólo te mueves en vaporetto. Pero ¿por qué hablo de Venecia? Porque discursos como éste no se pueden generalizar. Hay infinidad de morfologías de ciudades históricas en Italia, a partir de las cuales habrá que valorar caso por caso cuánto y qué tipo de tráfico público debe tener permitido el acceso; ver si éste no debe detenerse ni siquiera en el primer perímetro exterior, o decidir si sólo una nueva generación de medios de transporte específicamente diseñados para poder circular por el interior de las murallas puede penetrar en ellas con la mayor facilidad posible. Vehículos que servirán para los discapacitados, los ancianos, los materiales para los artesanos que trabajan en la ciudad, los suministros de alimentos y demás. Mientras que la gran mayoría de la gente, dado el tamaño limitado de las ciudades históricas y, por tanto, las cortas distancias que hay que recorrer, podrá desplazarse a pie. No quiero parecer ingenuo, pero creo que sería un error renunciar a diseñar herramientas específicas para las nuevas necesidades de la ciudad histórica. No hacerlo significaría seguir viviendo en el estancamiento actual. Porque si es cierto que nuestras ciudades no son aptas para la circulación de automóviles, también lo es que eliminar indiscriminadamente de ellas toda forma de tráfico significa dejar de hacerlas funcionar, es decir, prácticamente matarlas.

Y de hecho, también por estas razones, los centros históricos de las ciudades se están vaciando lentamente de habitantes y de actividades productivas. Siguiendo con el problema de cómo moverse dentro de los centros históricos, ¿cuáles podrían ser las soluciones?

Hace muchos años, con la UNESCO, habíamos intentado abordar esta cuestión. Lo habíamos hecho más bien para la industria naval. Para satisfacer la necesidad de equipos ligeros para pequeños trabajos de construcción, habíamos construido grúas muy fáciles de transportar y utilizar. Eran artilugios que se apoyaban en el suelo y sólo tenían una polea en la parte superior. También para el transporte, habíamos construido prototipos de vehículos eléctricos con ruedas de goma muy blandas, que además podían subir escalones con facilidad. Un experimento que fue muy bien en términos técnicos, pero que por pertenecer a un mundo completamente distinto nunca llegó a ser operativo. Y esto es realmente incomprensible. Basta pensar que esta mañana he pasado media hora al teléfono con Osaka, donde llevábamos algún tiempo probando juntas impermeables. Como hago siempre, desde las cabezas de viga “Gerberette” para el Beaubourg, hasta las llamadas “hojas” de De Menil, y podría seguir por toda mi arquitectura, primero diseñé el prototipo de esas juntas, luego hice construir un modelo real, que superó todas las pruebas de esfuerzo realizadas en el laboratorio; pero cuando se simuló un terremoto y al mismo tiempo, con una hélice de avión, se le arrojó agua y un viento a 250 km por hora: entonces nos dimos cuenta de que entraba agua. Nos pusimos en contacto con grupos franceses, japoneses y suizos para superar este problema técnico. Y, en una llamada telefónica esta mañana, me informaron de que en una prueba realizada ayer por la tarde la solución propuesta por los suizos funcionaba. Así que me pregunto: si se pueden resolver problemas técnicos absolutamente concretos como éste en arquitectura, ¿por qué no se pueden abordar de forma igualmente concreta todos los problemas técnicos relacionados con la planificación que realmente protege los centros históricos? ¿Por qué los concejales de urbanismo, en lugar de discutir sobre los colores del yeso en los cascos históricos o, como usted mismo ha mencionado, sobre el número de centímetros permitidos para ensanchar una ventana, no empiezan a pedir a los arquitectos servicios verdaderamente profesionales?

Advertencia: la traducción al español del artículo original en italiano se ha realizado mediante herramientas automáticas. Nos comprometemos a revisar todos los artículos, pero no garantizamos la ausencia total de imprecisiones en la traducción debidas al programa. Puede encontrar el original haciendo clic en el botón ITA. Si encuentra algún error, por favor contáctenos.