Ein immer wiederkehrendes Thema des dänischen Malers Vilhelm Hammershøi( Kopenhagen, 1864 - 1916) ist die Darstellung einer einsamen Frau, oft von hinten oder im Profil, die in die Stille eines grautonigen Innenraums eingetaucht ist. Es ist kein Zufall, dass der Künstler als Maler oder"Dichter der Stille" bezeichnet wurde, denn seine Werke sind eigentlich Gedichte, Kompositionen, die vonIntrospektion, Einsamkeit und Reflexion beherrscht werden: lyrische Elemente , die in der poetischen Produktion an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert häufig vorkommen, wo dasIch zum zentralen Element für das Verständnis der Bewegungen und Ängste dermenschlichen Seele wird.

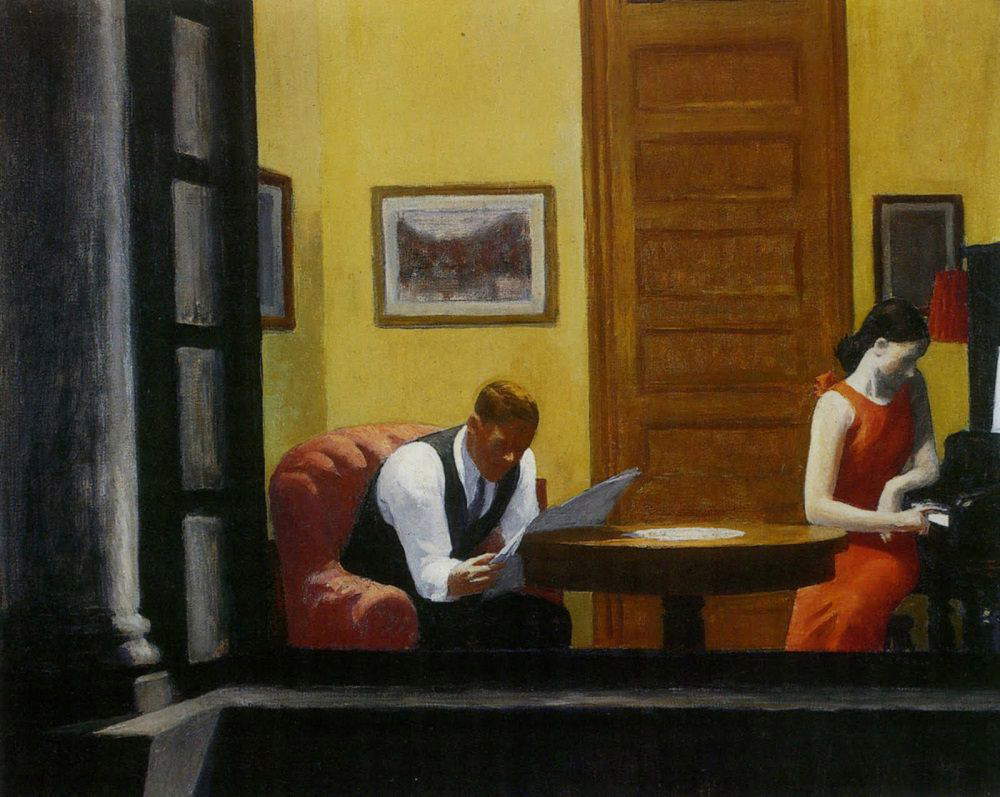

Nordische Andeutungen , die den Betrachter in eine intime Dimension versetzen, in die Stille des Alltags, der sich in einem Haus abspielt: Hier spielt die weibliche Figur Klavier, schaut aus dem Fenster, arrangiert Blumen in einer Vase, näht oder sitzt einfach nur nachdenklich da. Diese Bilder vermitteln eine gewisse Melancholie, denn es gibt keine Freude und keinen Dialog, nur Stille. Aus diesem Grund hat man Hammershøis Kunst mit der eines anderen Malers der Stille und Einsamkeit verglichen, der allerdings amerikanischer Herkunft und etwas später als der dänische Maler ist: Edward Hopper (Nyack, 1882 - New York, 1967). Auch in den Werken des letzteren ist dieAbwesenheit von Stimmen wahrnehmbar, und zwar nicht nur dann, wenn nur eine Person abgebildet ist, sondern auch dann, wenn es mehrere sind, wie im Fall von Room in New York oder Summer in the City; Im Gegensatz zu Hoppers Werken, die farbenfroher erscheinen, auch wenn die Atmosphäre alles andere als heiter ist, wie im Fall von Automat, Morning Sun oder Compartment, sind Hammershøis Bilder fast monochrom und bevorzugen Grautöne. Dennoch sind sie repräsentativ für eine besondere Darstellung des Lichts, das so genannte"nordische Licht", das in der skandinavischen Malerei an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert häufig verwendet wurde: Aus den Fenstern des Hauses, den typischen hohen Fenstern mit weißen Holzeinfassungen, dringt ein verschleierter Schein und verleiht den Innenräumen eine schummrige Leuchtkraft. Es ist die nordeuropäische Sonne, die schüchtern eindringt und ein Spiel von helleren und dunkleren Farbtönen erzeugt. Eine “symphonische Palette von Grautönen”, wie sie genannt wird, vermittelt den Eindruck eines nordischen Zwielichts , das alles umhüllt, was ihm begegnet, von der Landschaft bis zu den Innenräumen der Architektur. Der Ausdruck pitäähämärää wäre charakteristisch für Finnland, kann aber auf ganz Nordeuropa ausgedehnt werden, was ins Englische übersetzt so klingt: “keeping the twilight”, oder in der Stille sitzen, wo sich die Dämmerung ausbreitet, als ein Moment der Kontemplation und Reflexion: In der Tat taucht in der nordischen Malerei häufig das Motiv einer menschlichen Figur auf, die vor einem Fenster sitzt und das Geschehen draußen beobachtet, während das weiche Licht durch das Glas dringt und sich auf den Möbeln und dem Boden spiegelt. Ein Motiv, das, wie bereits erwähnt, an eines der berühmtesten Werke Hoppers erinnert: Morning Sun, in dem ein Mädchen, das gerade aufgewacht ist, aus einem großen Fenster schaut, während es auf seinem Bett sitzt: Der Blick geht zweifellos auf eine Stadt, da die Spitze eines Gebäudes zu sehen ist, so dass man den Eindruck hat, dass das Zimmer, in dem sich das Mädchen befindet, Teil eines noch höheren Gebäudes ist. Das Sonnenlicht dringt kraftvoll in den Raum ein und ist besonders auf das Bett und das Mädchen gerichtet.

|

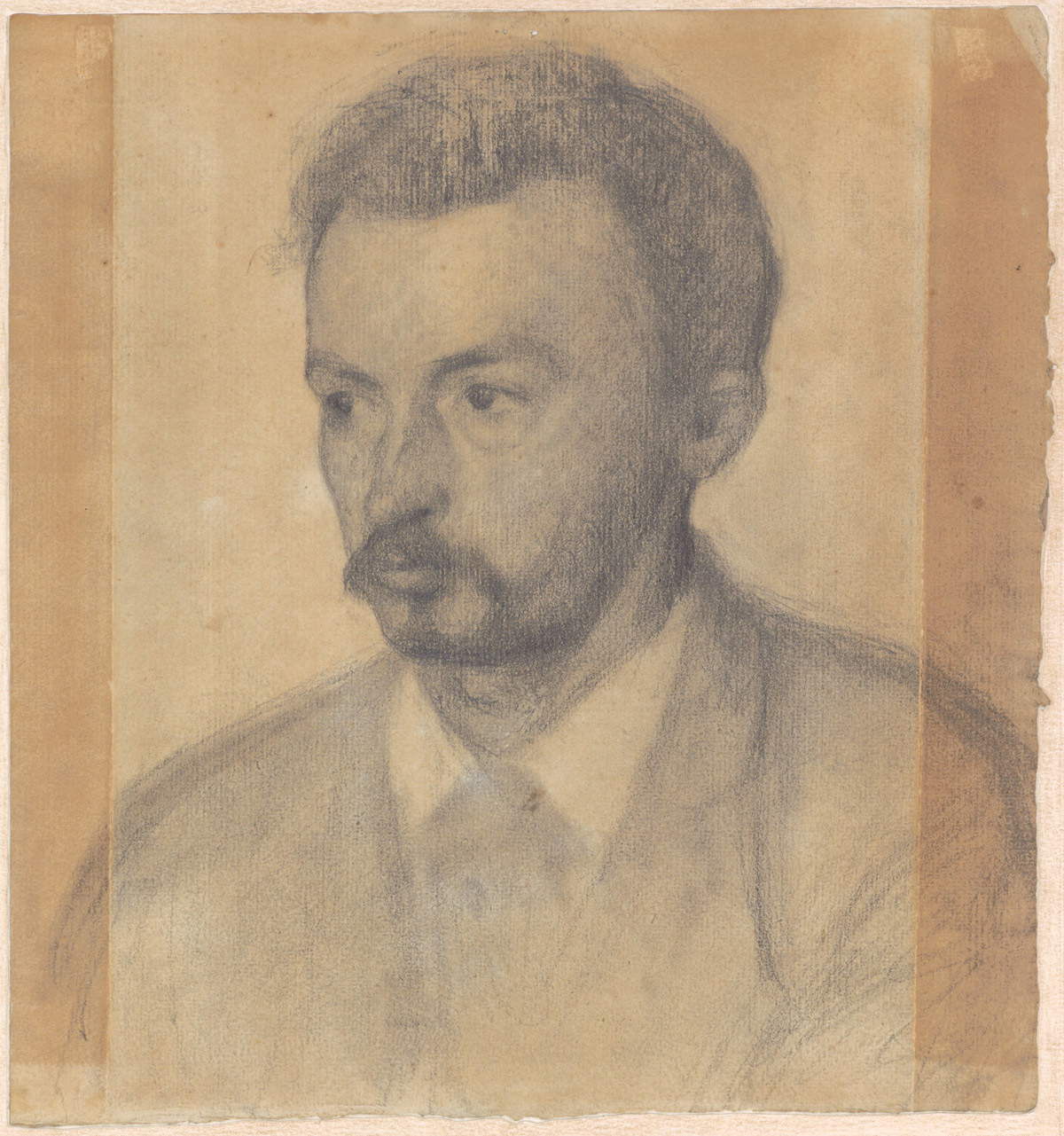

| Vilhelm Hammershøi, Selbstporträt (1895: schwarzer Stein auf ockerfarbenem Papier, 24,20 x 22,9 cm; Paris, Stiftung Custodian, Sammlung Frits Lugt) |

|

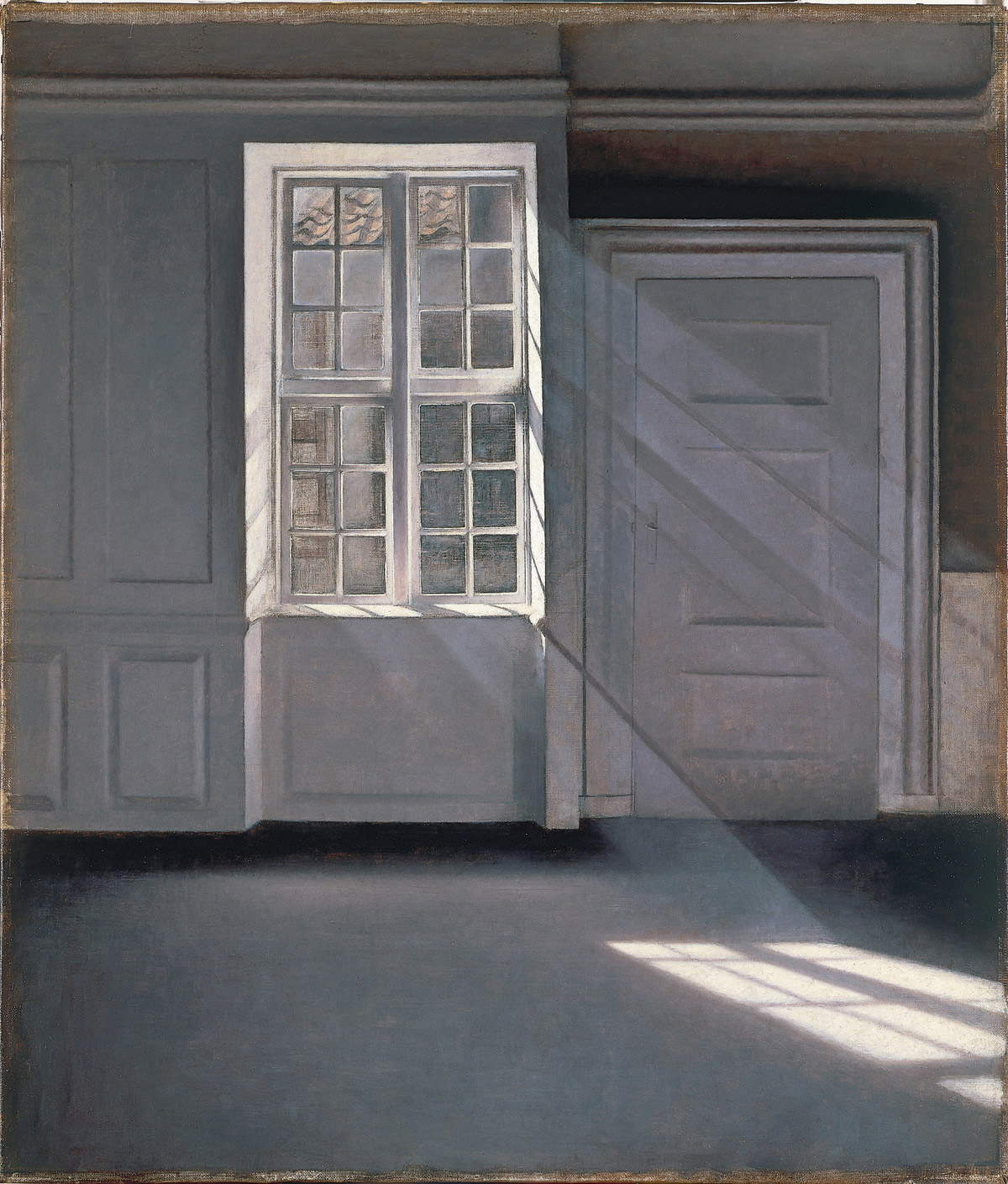

| Vilhelm Hammershøi, Sonnenstrahl in einem Salon, III (1903; Öl auf Leinwand, 54 x 66 cm; Stockholm, Nationalmuseum) |

|

| Edward Hopper, Zimmer in New York (1926-1932; Öl auf Leinwand, 73,5 x 91,5 cm; Lincoln, Shaldon Museum of Art, University of Nebraska) |

|

| Edward Hopper, Sommer in der Stadt (1950; Öl auf Leinwand, 76 x 51 cm; Privatsammlung) |

|

| Edward Hopper, Morgensonne (1952; Öl auf Leinwand, 101,98 x 71,5 cm; Columbus, Columbus Museum of Art) |

Wenn der Vergleich mit Hopper als gewissem Vorläufer der Kunst des amerikanischen Malers zutreffend ist, wurde auch eine Nähe zur Kunst von Jan Vermeer (Delft, 1632 - 1675), einem der bekanntesten und beliebtesten niederländischen Künstler des 17. Jahrhunderts, angeführt. Obwohl die beiden Künstler zeitlich mehr als zwei Jahrhunderte auseinander liegen, haben Vermeers Werke in der Tat etwas mit denen von Hammershøi gemeinsam: Die Darstellung von Frauenfiguren, die häuslichen Tätigkeiten wie Nähen, Lesen oder dem Spielen von Musikinstrumenten nachgehen, findet sich bei beiden. Zu den Werken des holländischen Künstlers gehören Die Spitzenschneiderin, Die Milchmagd, Die Lautenspielerin, Die Frau am Spinett, Das Mädchen, das beim Musikunterricht unterbrochen wird, Die Frau, die im Beisein eines Dienstmädchens einen Brief schreibt, aber auch viele andere, denn die so genannte Genremalerei erlebte im 17. Jahrhundert in Holland eine Blütezeit, in der Alltagsszenen im Vordergrund standen, in denen die Zeit in den Momenten häuslicher Poesie stillstand. Ebenfalls häufig bei Vermeer ist das Vorhandensein eines Fensters , durch das natürliches Licht in den Raum fällt, in dem die Figuren ihren Tätigkeiten nachgehen. Allerdings erscheinen die Räume in den meisten Fällen möblierter und dekorierter als in den Interieurs des dänischen Künstlers, in denen entweder keine oder nur wenige Möbel zu sehen sind: meist ein Stuhl, ein Tisch oder allenfalls eine Anrichte oder ein Schreibtisch. Was auch nie fehlt, sind die Innentüren, die immer weiß sind, wie es die nordische Tradition vorschreibt: Manchmal lässt die Perspektive, mit der der Raum dargestellt wurde, mehr als eine zu sehen, die vielleicht zu anderen Räumen hin offen ist, während von den Fenstern aus die äußere Landschaft fast nicht wahrnehmbar ist.

Man könnte Hammershøi also als Fortsetzung von Vermeers Genremalerei und als Vorläufer von Hoppers Malerei der Einsamkeit bezeichnen, aber das wäre zu kurz gegriffen: Der dänische Künstler ist mit einer einzigartigen introspektiven Sensibilität ausgestattet, die sich mit einem ausgeprägten Lyrismus in melancholischen Tönen und demEinfluss seiner Heimat in Bezug auf Licht und Farben sowie die Architektur der Innenräume verbindet.

|

| Jan Vermeer, Die Milchmagd (um 1658-1660; Öl auf Leinwand, 45,4 x 40,6 cm; Amsterdam, Rijksmuseum) |

|

| Jan Vermeer, Frau am Spinett (1672; Öl auf Leinwand, 51,8 x 45,2 cm; London, National Gallery) |

|

| Jan Vermeer, Mädchen beim Musikunterricht unterbrochen (um 1660; Öl auf Leinwand, 39,3 x 44,4 cm; New York, Frick Collection) |

Trotzdem ist der Künstler außerhalb Nordeuropas wenig bekannt geblieben. Die große Retrospektive , die ihm 1997 vom Musée d’Orsay gewidmet wurde und 1987 im Petit Palais gezeigt wurde, hat Hammershøis Kunst bei Publikum und Kritikern wiederentdeckt, und nun, mehr als 20 Jahre später, ist es erneut die Stadt Paris , die ihm ihre Ehre erweist: Die Retrospektive Hammershøi, le maîtrede la peinture danoise im Musée Jacquemart-André läuft nämlich noch bis zum 22. Juli 2019.

Der am 15. Mai 1864 in Kopenhagen geborene Hammershøi wurde bereits in jungen Jahren von dem dänischen Zeichner und Lithographen Niels Christian Kierkegaard (Kopenhagen, 1806 - 1882) in das Zeichnen eingeführt. Während seiner Studienjahre an der Akademie schloss er eine enge Freundschaft mit Carl Holsøe (Aarhus, 1863 - Asserbo, 1935) und Peter Ilsted (Sakskøbing, 1861 - Kopenhagen, 1933), mit denen er bis zu seinem Tod eng befreundet blieb und die für ihre Darstellungen von meist häuslichen Innenszenen bekannt waren.

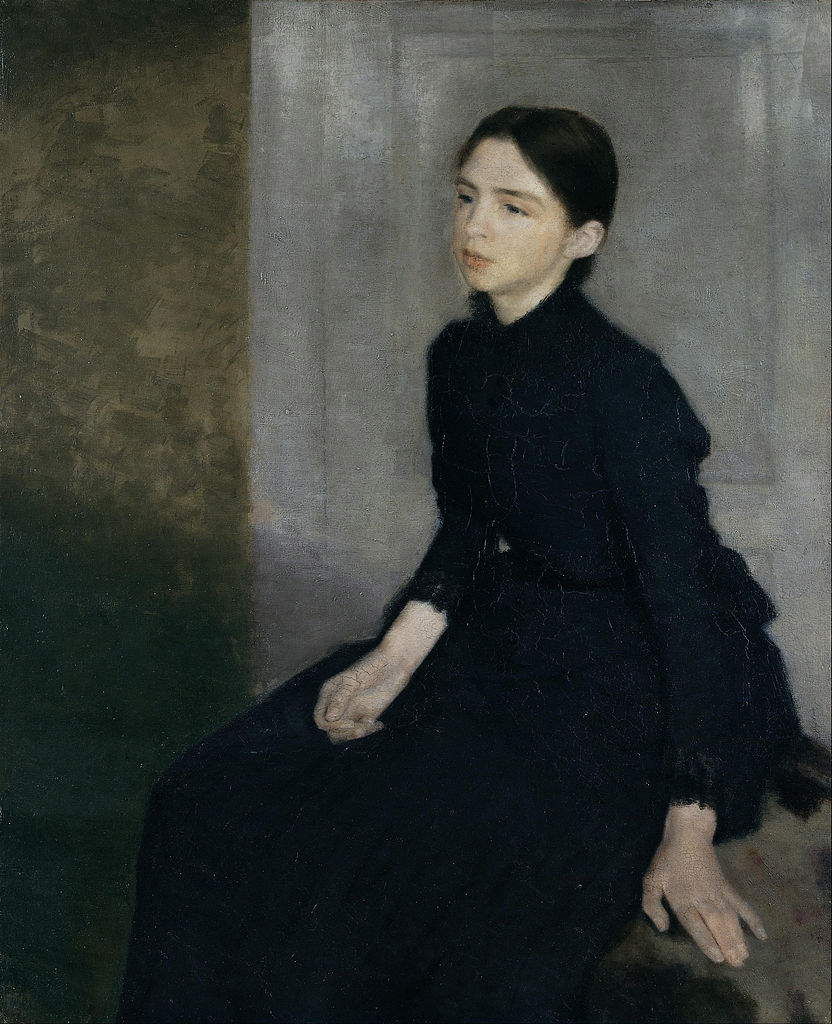

Nachdem er bei Peder Severin Krøyer (Stavanger, 1851 - Skagen, 1909) studiert hatte, nahm er zum ersten Mal an derFrühjahrsausstellung der Akademie und am Wettbewerb um den Neuhaus-Preis der Akademie im Jahr 1885 teil und präsentierte das Porträt eines jungen Mädchens, bei dem es sich um keine Geringere als Anna, die Schwester des Künstlers, handelte. Später hatte er Gelegenheit zu Reisen und besuchte Berlin, Dresden sowie Holland und Belgien: Hier war er wahrscheinlich von derholländischen Kunst, insbesondere von Vermeer, dessen Kunst ihn, wie oben erwähnt, inspirieren sollte, überwältigt.

In Ida Ilsted, der Schwester seines Akademiekollegen Peter Ilsted, fand er seine Liebe. Sie wurde Vilhelms Ehefrau und Modell: Oft ist Ida die Frau, die in seinen charakteristischen häuslichen Interieurs von hinten oder im Profil dargestellt ist. In der französischen Hauptstadt besuchte Hammershøi häufig den Louvre, insbesondere um archaische griechische Flachreliefs zu kopieren. Hier lernte er den berühmten Händler Paul Durand-Ruel kennen, der einer der größten Förderer der Impressionisten war, und den Kunstkritiker Théodore Duret, der sich für seine Malerei interessierte. Nach seiner Rückkehr nach Kopenhagen erhielt er 1893 ein Reisestipendium der Akademie und besuchte mehrere italienische Städte wie Florenz, Siena, Padua, Venedig und Verona, und vier Jahre später hielt er sich einige Monate in London auf.

|

| Vilhelm Hammershøi, Bildnis eines jungen Mädchens (1885; Öl auf Leinwand, 91,5 x 112 cm; Kopenhagen, Den Hirschsprungske Samling) |

|

| Vilhelm Hammershøi, Porträt von Isa Ilsted (1890; Öl auf Leinwand, 106,5 x 86 cm; Kopenhagen, Statens Museum for Kunst) |

Sein erstes “Interieur” schuf er 1888, doch erst zehn Jahre später malte er eine größere Anzahl davon, da er mit seiner Frau in die Wohnung in der Strangade 30 zog, die sie von 1898 bis 1909 bewohnten.

Seine erste Retrospektive fand in der Kunstforeningen (Kunstverein Kopenhagen) statt, wo der Sammler Alfred Bramsen das erste Verzeichnis seiner Werke zusammenstellte. Außerdem ist es dem englischen Pianisten Leonard Borwick zu verdanken, dass Hammershøi in diebritische Kunstszene eingeführt wurde. Später wurde er Mitglied der Generalversammlung der Akademie und erhielt 1911 den mit 10.000 Lire dotierten ersten Preis derInternationalen Kunstausstellung in Rom , und die Uffizien gaben sogar ein Selbstporträt bei ihm in Auftrag, das in der Sammlung der Selbstporträts der Künstler ausgestellt werden sollte. An Kehlkopfkrebs leidend, starb Hammershøi 1916 in Kopenhagen.

Im Laufe seines Lebens knüpfte er enge Beziehungen zu einigen wenigen Menschen, die ihm bis zu seinem Tod nahestanden; er war ein einsamer und wortkarger Mensch, ein Aspekt, der sich auch in seinen Werken widerspiegelt, in denen er eine Welt nach seinem eigenen Bild, intim und schweigsam, darstellt. In seinen Gemälden porträtierte er daher diejenigen, die zu seinem inneren Kreis der Zuneigung gehörten, angefangen bei seiner Frau Ida, bis hin zu den Mitgliedern seiner Familie, wie seiner Mutter, seiner Schwester, seinem Bruder und seinem Schwager, sowie einigen fast brüderlichen Freunden.

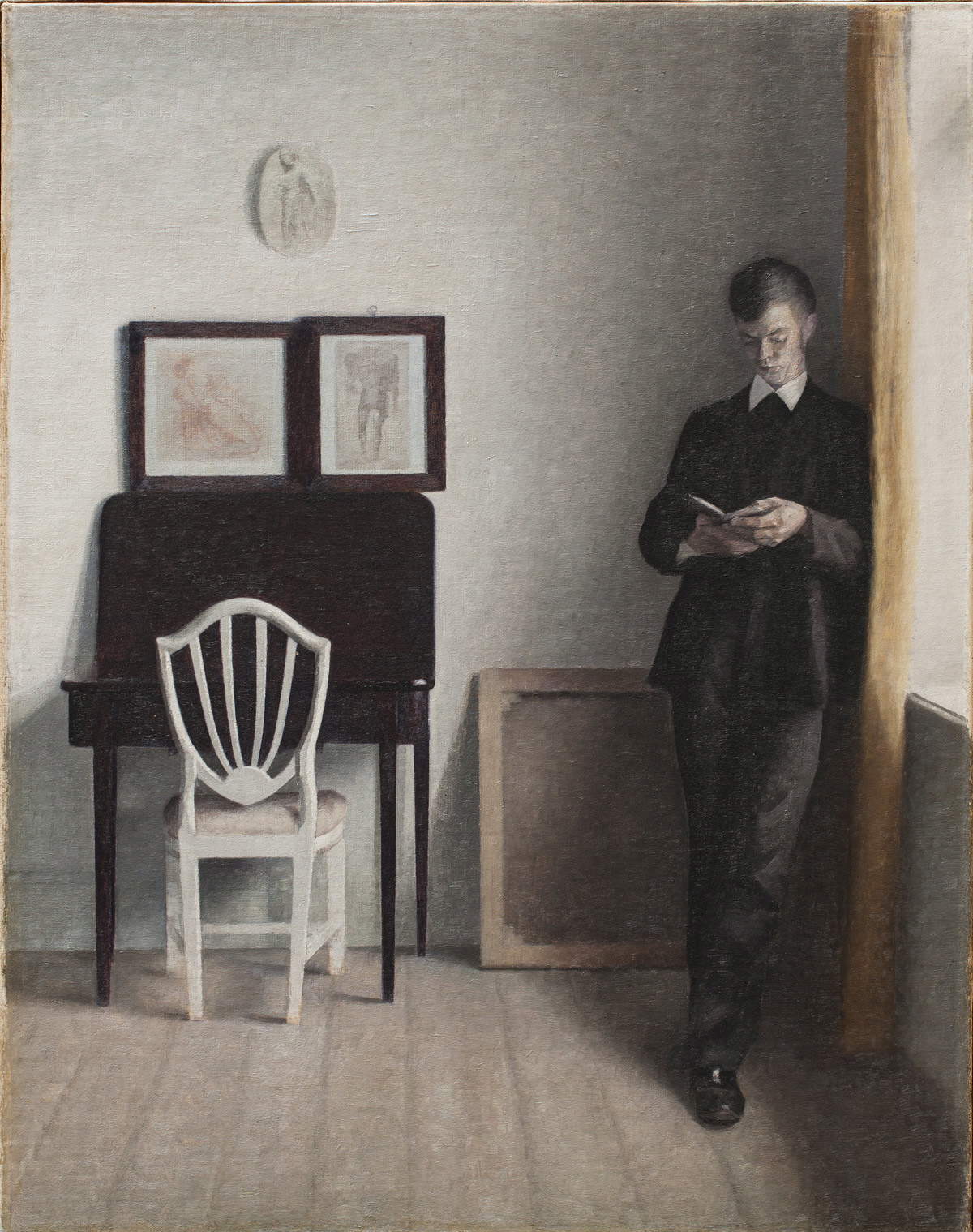

Es ist sein Bruder Svend, der stehend dargestellt ist, während er in aller Ruhe ein Buch liest und sich an einen langen gelben Vorhang lehnt, was bedeutet, dass er sich in der Nähe eines Fensters befindet. Neben dem Jungen steht an der Wand vor dem Betrachter eine Art Schreibtisch mit einem weißen Holzstuhl davor; über dem Möbelstück befinden sich zwei Gemälde, die zwei Zeichnungen von männlichen Körpern einrahmen: vielleicht ein Hinweis auf die Anfänge der Produktion des Künstlers, dessen Ausbildung mit dem Zeichnen begann. Das Interieur mit einem lesenden jungen Mann (Svend Hammershøi) ist ein Ölgemälde aus dem Jahr 1898.

Die lange Reihe von Gemälden, in denen er Ida darstellte, begann 1890, als er sie, noch als seine Verlobte, dem Betrachter zugewandt sitzend darstellte. Vor einem neutralen Hintergrund erscheint sie in einem schwarzen Kleid, einem gleichfarbigen Hut über dem kurzgeschnittenen Haar und einer zur Wand passenden Jacke. Der Blick des Mädchens ist starr und abwesend, so als ob der Künstler sich weigert, die Gefühle seines Modells auszudrücken.

|

| Vilhelm Hammershøi, Interieur mit lesendem jungen Mann (Svend Hammershøi) (1898; Öl auf Leinwand, 64,4 x 51,8 cm; Kopenhagen, Den Hirschsprungske Samling) |

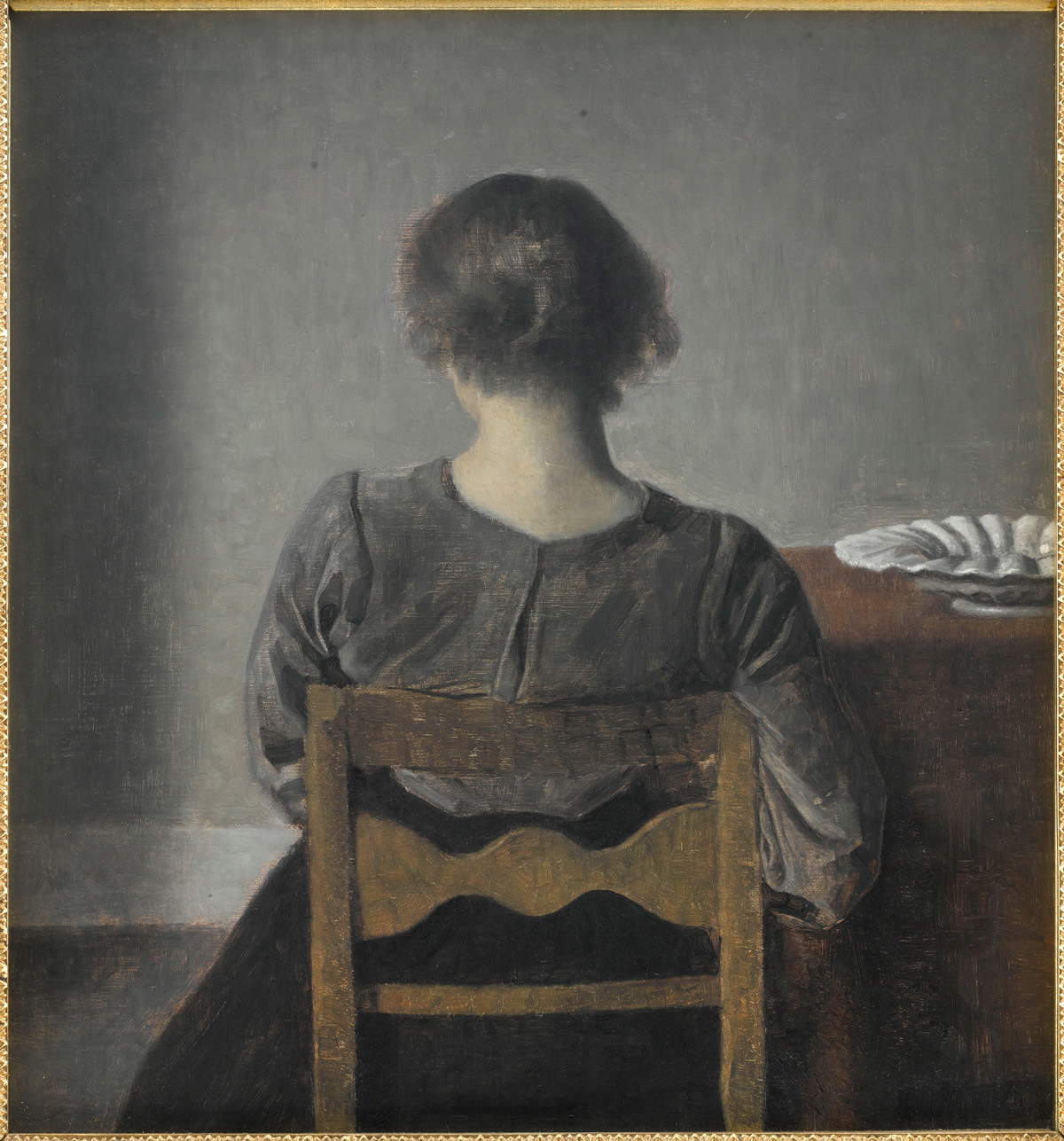

Immer noch sitzend, aber diesmal mit dem Rücken zum Betrachter, ist Ida auf dem berühmten Gemälde aus dem Musée d’Orsay von 1905 zu sehen: Hvile , auch bekannt als Rest. Das hauptsächlich in Grautönen gehaltene Gemälde zeigt die junge Frau im Vordergrund neben einem Möbelstück, auf dem eine blumenförmige Tasse ruht. Auffallend ist jedoch ihr schneeweißer Nacken, der von ihrem gerafften Haar frei gelassen wird. Auf vertikalen und horizontalen Linien basiert dagegen das Interieur mit Frau von hinten, 1898, im Nationalmuseum in Stockholm. Ida steht von hinten hinter einem mit einem weißen Tischtuch bedeckten Tisch; an der Wand steht ein Schreibtisch und hängt ein ovaler Spiegel, der die Ordnung der Linien bricht, aber die Leere reflektiert. Der nackte weiße Nacken hebt sich von dem schwarzen Kleid ab.

Wie bereits erwähnt, entstanden viele seiner Interieurs in der Wohnung in der Strandgade 30: ein Beispiel ist das Gemälde Interieur von 1901. Strandgade 30, das in Frankfurt am Main aufbewahrt wird. Die Besonderheit dieses Gemäldes sind mehrere Türen, drei um genau zu sein, die alle geöffnet sind und dem Betrachter einen Blick auf die verschiedenen Räume erlauben, die durch sie zugänglich sind. Im Vordergrund befindet sich der Raum, der die Perspektive der Komposition vorgibt, in dem nur ein an das Gebälk gelehnter Stuhl steht und an der gleichen Wand zwei kleine Gemälde hängen; von der mittleren Tür aus sehen wir dann einen weiteren Raum, in dem die Frau steht, im Halbdunkel und mit dem Rücken zu uns, und eine weitere Tür, die zu einem weiteren Raum mit Fenster führt. Diese offenen Türen vermitteln ein Gefühl von Dreidimensionalität und Räumlichkeit.

Eine ähnliche Komposition wiederholt sich in Interieur mit stehender Frau: Die Töne werden im Vergleich zum vorherigen Gemälde heller, dank des weichen Lichts eines Fensters. Die Perspektive des Betrachters ist wieder die eines holzgetäfelten Raumes, von dem aus man durch eine offene Tür in einen zweiten Raum gelangt, in dem man ein Fenster wahrnimmt, vor dem die weibliche Figur steht. Die weiter in der Ferne zu sehende Tür ist jedoch geschlossen, so dass die Existenz eines weiteren Raumes nicht erkennbar ist.

Im Interieur mit einer Frau, die Blumen arrangiert, gemalt 1900, ist Ida stattdessen in einem Moment häuslicher Arbeit gefangen: Sie arrangiert Blumen in einer durchsichtigen Vase, die auf einem Tisch steht. Einen weiteren Moment häuslicher Ruhe zeigt das Gemälde Interieur mit Frau am Klavier: Im Vordergrund steht ein Tisch mit einer weißen Tischdecke, auf der zwei Teller (Idas und des Künstlers?) stehen, während an der Wand ein Klavier lehnt, auf dem die Frau spielt. Im Gegensatz zu den erwähnten Werken ist das Gesicht der Frau hier sichtbar und wirkt nachdenklich und etwas melancholisch. Hinter ihr sieht man einen großen Ofen und an den Seiten zwei geschlossene Türen, durch die man nicht in andere Räume gelangen kann.

Hammershøi hat auch Innenräume auf die Leinwand gebracht, in denen keine menschliche Präsenz zu sehen ist, oder besser gesagt, sie ist auf dem Bild nicht zu sehen, aber aufgrund des Dekors und der Spiegelung des offenen Fensters an der Wand ist sie vermutlich nicht weit entfernt. Dies ist der Fall bei Interieur mit Blumenvase, die auf dem Tisch in der Mitte der Szene steht.

|

| Vilhelm Hammershøi, Hvile oder Ruhe (1905; Öl auf Leinwand, 49,5 x 46,5 cm; Paris, Musée d’Orsay) |

|

| Vilhelm Hammershøi, Interieur mit Frau von hinten (1898; Öl auf Leinwand, 51,5 x 46 cm; Stockholm, Nationalmuseum) |

|

| Vilhelm Hammershøi, Innenraum. Strandgade 30 (1901; Öl auf Leinwand, 66 x 55 cm; Frankfurt am Main, Städel Museum) |

|

| Vilhelm Hammershøi, Interieur mit stehender Frau (d.d.; Öl auf Leinwand, 67,5 x 54,3 cm; Botschafter John L. Loeb Jr. Dänische Kunstsammlung) |

|

| Vilhelm Hammershøi, Interieur mit Frau, die Blumen arrangiert (1900; Öl auf Leinwand, 40 x 30 cm; Botschafter John L. Loeb Jr. Dänische Kunstsammlung) |

|

| Vilhelm Hammershøi, Interieur mit Blumenvase (1910-1911; Öl auf Leinwand, 78,5 x 71 cm; Malmö, Malmö Konstmuseum) |

|

| Vilhelm Hammershøi, Interieur mit Frau am Klavier (1901; Öl auf Leinwand, 55,9 x 44,8 cm; Privatsammlung) |

|

| Vilhelm Hammershøi, Interieur des Künstlerhauses (1900; Öl auf Leinwand, 70 x 59 cm; Jægersborg Dyrehave, Ordrupgaard) |

|

| Caspar David Friedrich, Blick aus dem Atelier des Künstlers, linkes Fenster (1805-1806; Graphit und Sepia auf Papier, 314 × 235 mm; Wien, Belvedere) |

Erwähnenswert ist auch Interieur des Künstlerhauses aus dem Jahr 1900: Im Mittelpunkt der Komposition steht hier das weiße Fenster an der Wand vor dem Betrachter, durch das die Sonnenstrahlen sichtbar eindringen und das Fenster vollständig im Boden spiegeln. Der Innenraum scheint leer zu sein. Das Motiv des einzelnen Fensters, durch das Licht eindringt und das der Protagonist eines ganzen Gemäldes ist, erinnert an den Blick aus dem Atelier des Künstlers von Caspar David Friedrich (Greifswald, 1774 - Dresden, 1840), mit dem Unterschied, dass bei letzterem der Blick aus dem Fenster definiert ist. Von Hammershøis Fenster aus scheinen Dächer zu erahnen zu sein, was aber kaum wahrnehmbar ist.

Der tschechische Dichter und Schriftsteller Rainer Maria Rilke (Prag, 1875 - Les Planches, 1926) schätzte Hammershøis Kunst sehr und bezeichnete den dänischen Maler als einen, der “das Wichtige und Wesentliche in der Kunst” repräsentiere: Es stimmt, dass seine Interieurs vonWesentlichkeit und Einfachheit diktiert sind, aber Hammershøis Malerei ist in Wirklichkeit viel tiefer. Sie ist in der Lage, die Akkorde der Seele zu berühren.

Referenz-Bibliographie

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.