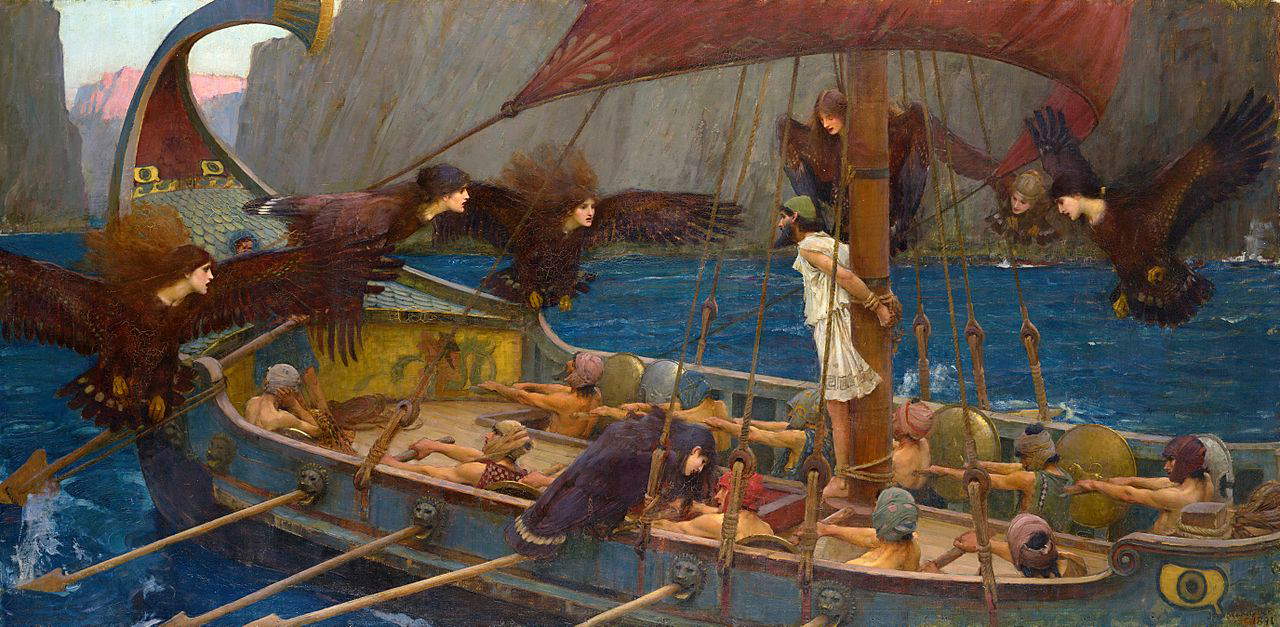

Wenn man an die Figur der Meerjungfrau denkt, entsteht ein einzigartiges Bild: bezauberndes, langes Haar und ein Schwanz, der die Form verschiedener Fische annimmt. Die Meerjungfrau ist seit Jahrtausenden Teil der künstlerischen Phantasie und gehört zu den ältesten und bekanntesten mythologischen Figuren. Im griechischen Volksglauben des 7. bis 5. Jahrhunderts v. Chr. war die Darstellung der Meerjungfrau anders als heute. Sie war halb Frau und halb Vogel und führte durch ihren Gesang die Unglücklichen in den Tod. In derOdyssee, einem der ersten Werke, in denen das Wesen dargestellt wird, beschließt Odysseus, seinen Gefährten die Ohren zu verstopfen, indem er sich an den Mast des Schiffes fesseln lässt, um den Melodien der Meerjungfrau zu lauschen, ohne sich täuschen zu lassen. Die Episode ist auf der Vase der Sirenen dargestellt, einem rotfigurigen Stamnos aus dem 5. Jahrhundert v. Chr. (griechische Archaik), der vom Maler der Sirenen gemalt wurde und im British Museum in London aufbewahrt wird. Obwohl die Etymologie des Namens der Sirenen noch immer unklar ist, scheint ein Zusammenhang mit der semitischen Wurzel “sir” zu bestehen, die “Gesang” bedeutet. Andere Gelehrte verweisen auf das griechische Wort “seiráo”, das “ich fessle” bedeutet, woraus sich “Sirene” als “die, die fesselt, die bindet, die bindet” ableiten ließe. Für die Griechen ist es sicherlich nicht ungewöhnlich, eine Frau in der Gestalt eines Raubvogels darzustellen: man denke an die Erinyes (oder Furien), Personifikationen weiblicher Rache, die Harpyien und die Lamias, Frauenvergewaltigerinnen, von denen die Hexen abstammen. In der Tat scheinen die Figuren aus einem einzigen Stamm zu stammen: eine Weiblichkeit des Unheils und des Todes, Tochter von Hekate, der Göttin der Hexerei. Mit dem Aufkommen des Mittelalters wurden die Anhängerinnen der Hekate später mit Lilith, der ersten Frau, in Verbindung gebracht.

Die Sirene hatte also bereits in der Antike eine negative Konnotation; sie war keine Frau, sondern ein tödliches weibliches Geschöpf. Im Laufe der Zeit wurde ihre negative Symbolik von der mittelalterlichen religiösen Kultur übernommen, die ihre Züge veränderte. In diesem historischen Kontext, der bereits reich an Assoziationen zwischen dem Weiblichen und dem Dämonischen war, erlangte die Sirene den Titel der Femme fatale. Die mittelalterliche Frau, die durch ihre Schönheit zu verzaubern und zu täuschen vermochte, galt als Verschlingerin der Menschen, ähnlich wie die Meerjungfrau, ein Halbfischwesen, das sich in den geheimnisvollen Abgründen versteckt, die weder das menschliche Auge noch der Verstand erreichen können. Selbst mit dem Aufkommen des Christentums hielt sich eine Ideologie, die an heidnische Kreaturen und Gottheiten der Nacht anknüpfte.

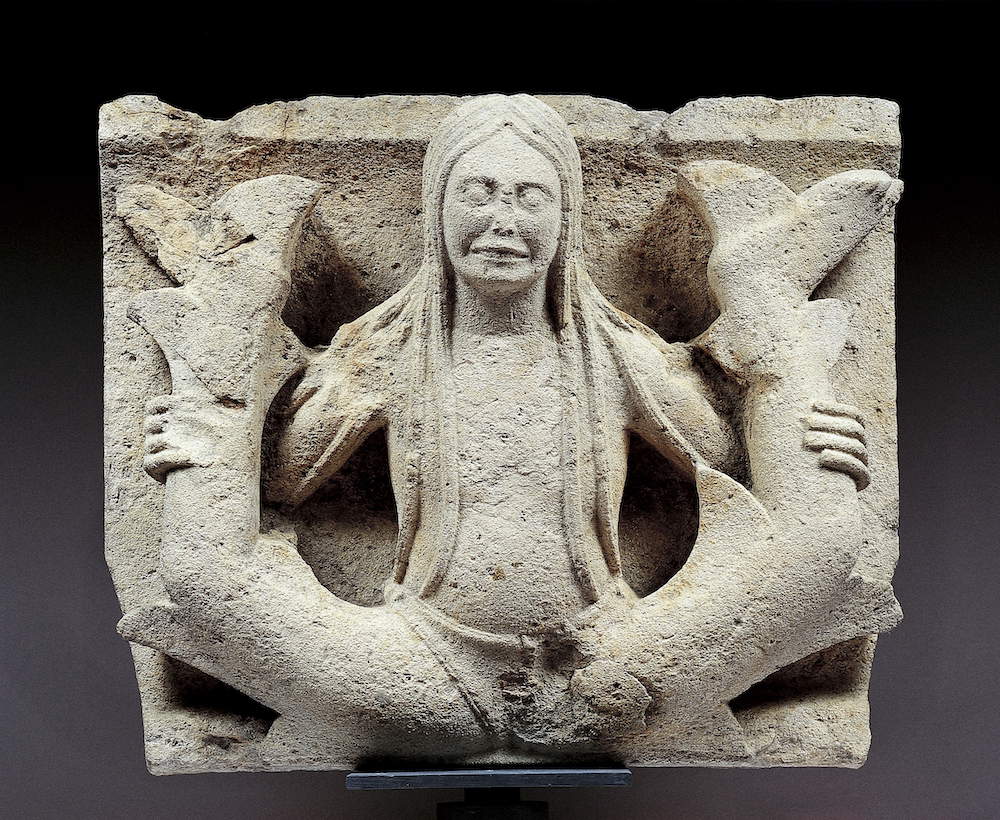

“Sirenen sind Seejungfrauen, die die Seeleute mit ihrem schönen Aussehen täuschen und mit ihrem Gesang verführen; und vom Kopf bis zum Nabel haben sie den Körper einer Jungfrau und sind in jeder Hinsicht der menschlichen Spezies ähnlich; aber sie haben schuppige Fischschwänze, die sie immer in den Strudeln verstecken”: So heißt es im Liber monstrorum de diversisgeneribus, einem Text aus dem 8. Jahrhundert, dessen Aufgabe es ist, zu klären, wie wahr oder falsch die Definitionen der Ungeheuer der damaligen Zeit sein mögen. In diesen neuen Formen ist die Meerjungfrau in mittelalterlichen Miniaturen und Kapitellen zu sehen, oft in der Form des Bicaudat, mit einem symmetrisch ausgebreiteten Doppelschwanz. Ein Beispiel hierfür ist die Marmorskulptur der bicaudate Sirene aus der Zeit um 1100-1149, die sich heute im Museo Lapidario del Duomo in Modena befindet. Eine weitere Darstellung findet sich in einer Pergamentminiatur aus dem Bestiarium des Hugo von Fouilloy aus dem 13. Jahrhundert, die eine Sirene und den Onocentauren zeigt. Doch nicht nur Seeleute sind von der Meerjungfrauenfigur fasziniert. Vom Ende des 19. Jahrhunderts, der romantischen Epoche des Gefühls, der Majestät der Natur und des Erhabenen, bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts wurde die Meerjungfrau von englischen und französischen Künstlern wieder mit einer neuen erotischen Aufladung dargestellt. Die langen Haare und die langen Schwänze haben sich in der kollektiven Vorstellungswelt festgesetzt. Léon Belly war einer der ersten, der sie mit seinem Ulysses and the Sirens von 1867 wiederentdeckte. Der Deutsche Wilhelm Kray war von ihr so fasziniert, dass er ihr mehrere Gemälde widmete, die alle im Halbdunkel gemalt wurden: Der Matrose und die Sirenen, Schlafender Fischer mit Sirenen von 1869, Die Sirenen von 1874 und Das Lied der Sirenen. 1891 malte John William Waterhouse seinen Odysseus und die Sirenen, in dem er die Idee der Frau-Tochter aufgriff. Im Jahr 1900 entwirft derselbe Künstler das Bild A Mermaid (Eine Meerjungfrau), in dem das Geschöpf darauf bedacht ist, sich zu kämmen. Herbert James Draper verewigte sie 1909 in Ulysses and the Sir ens und verlieh ihr einen unwiderstehlichen Charme.

In einer von Männern dominierten Kunstwelt wusste die polnischstämmige dänische Künstlerin Elisabeth Jerichau-Baumann (Warschau, 1819 - Kopenhagen, 1881) von Anfang an, dass sie mit ihren männlichen Kollegen in einem von Männern dominierten Beruf konkurrieren musste. Obwohl es Erwartungen an das, was Frauen malen sollten, gab, die auf ihrer sensiblen und weiblichen Natur beruhten, ließ sich Jerichau-Baumann nie von den Konventionen ihrer Zeit einschränken. Im dänischen Goldenen Zeitalter, das sich zwischen 1800 und 1850 entwickelte, verfolgte Jerichau-Baumann, im Gegensatz zu den vorherrschenden Themen wie der romantischen Landschaftsmalerei, ein breites Repertoire an Themen mit einem Schwerpunkt auf weiblichen Figuren.

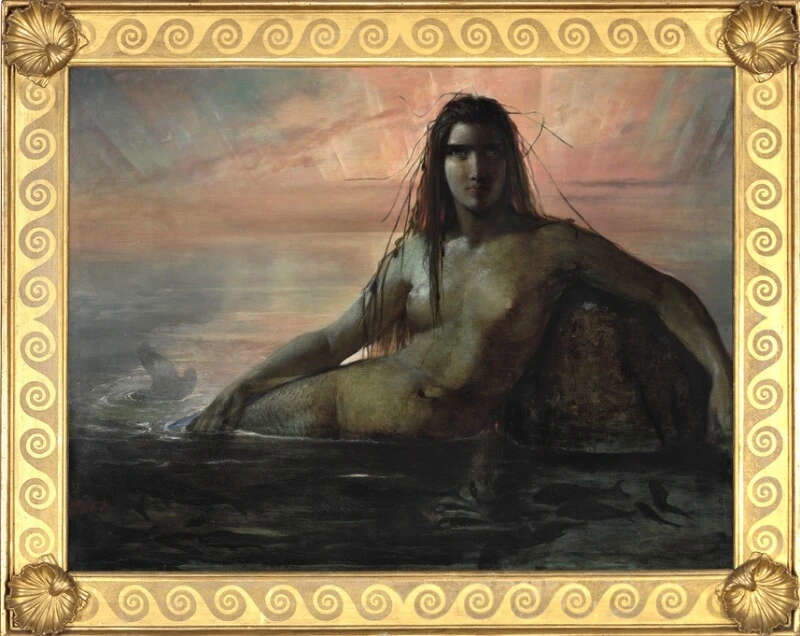

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war die Meerjungfrau vor allem ein literarisches Motiv, das auf nordischen Legenden beruhte, und in den 1860er Jahren fand das Geschöpf allmählich auch Eingang in die Populärliteratur und in Kopenhagener Zeitungen, unter anderem dank des Klassikers Die kleine Meerjungfrau (Den lille Havfrue in der Originalsprache) von Hans Christian Andersen, einem Freund von Jerichau-Baumann, aus dem Jahr 1837. Der Künstler verstand die damalige Faszination der Meerjungfrauen und interpretierte und übersetzte sie in eine neue visuelle Bildsprache. Die Thematisierung des Meerestiers hielt so Einzug in die Künstlergemeinschaft und prägte Jerichau-Baumanns Schaffen von 1850 bis 1870. Die Meerjungfrau war die Figur schlechthin, und Jerichau-Baumann malte sie nicht nur, sondern lud sie mit der gleichen Erotik auf, die auch Künstler wie Gustav Wertheimer und Knut Ekwall verwendeten. Seine Darstellung der Meerjungfrauen beschränkte sich nicht auf einfache Ästhetik, sondern erforschte die Tiefe und Faszination, die diese mythologische Figur auf das Publikum seiner Zeit ausübte. Im Laufe der Jahre experimentierte Jerichau-Baumann mit zwei verwandten Typen von Meerjungfrauen mit unterschiedlichen Gesichtern, Haarfarben und Blickintensitäten, die er oft in wartender Pose nahe der Meeresoberfläche darstellte. Seine Meerjungfrauen sind in drei Hauptkopien vorhanden. Das erste mit dem Titel Eine Meerjungfrau( dänischHavfrue ) stammt aus dem Jahr 1861, als es im Pariser Salon ausgestellt wurde und die Aufmerksamkeit eines französischen Kunstkritikers erregte. Die zweite Version wurde 1862 fertiggestellt und auf der Londoner Weltausstellung ausgestellt. Die dritte Version von Eine Meerjungfrau aus dem Jahr 1873 wurde in Wien ausgestellt und ist wahrscheinlich das berühmteste der drei Werke.

In Jerichau-Baumanns Meerjungfrauen erscheinen seine Geschöpfe verführerisch, da sie nahe der Meeresoberfläche schaukelnd liegen und das Riff verbergen, das Schiffe auf Grund laufen lassen könnte. In den Gemälden von 1861 und 1873 erscheinen die Kreaturen als dunkelhaarige Verführerinnen, mit Seetang im Haar und einem starren Blick auf den Betrachter, der ihn nicht entkommen lässt. Nicht weit entfernt kann man ihre Schwänze erkennen, während kleine Fische um sie herumschwimmen. Die Meerjungfrauen des Künstlers zeichnen sich auch durch eine Aura aus, die an denOrientalismus erinnert, eine künstlerische Bewegung, die Ende des 18. Jahrhunderts aufkam und sich im 19. Der Schriftsteller Andersen, der mit Jerichau-Baumann befreundet war, schätzte möglicherweise dessen Fähigkeit, die orientalistischen Elemente seiner Kleinen Meerjungfrau, wie das in seinem Märchen beschriebene Schloss, visuell umzusetzen. Bis heute befinden sich zwei von Jerichau-Baumanns drei Meerjungfrauenbildern in dänischen Museumssammlungen. Die Version von 1861 wird bei Brandts in Odense aufbewahrt, während die Version von 1873 in der Neuen Carlsberg Glyptotek in Kopenhagen ausgestellt ist. Die Figur der Meerjungfrau bietet also eine komplexe Interpretation, da sie scheinbar widersprüchliche Elemente in sich vereint: Einerseits hat sie den Flossenschwanz eines Fisches, ein Attribut, das sie mit der Welt der Tiefsee, dem Unbewussten und ihrer geheimnisvollen und unerklärlichen Natur verbindet; andererseits besitzt sie weibliche Attribute und eine menschliche Psyche, was auf eine Form von Intelligenz, Emotionen und Wünschen schließen lässt, die denen des Menschen ähneln. Die Kreatur ist also nicht einfach ein tierisches Wesen oder eine gewöhnliche mythologische Kreatur, sondern verkörpert eine tiefgreifende rätselhafte Dualität.

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.