Verfluchte Weiblichkeit: Die Hexe nach John William Waterhouse

Wenn der Blick auf einem Werk von John William Waterhouse (Rom, 1849 - London, 1917), dem präraffaelitischen Maler aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, verweilt, springt als erstes eine Weiblichkeit ins Auge, die sich von allen anderen unterscheidet: mal ist sie melancholisch, stolz, mal dramatisch und romantisch in ihrer ganzen Bedeutung. Waterhouses Frauen sind Zauberinnen, sie alle sind und waren es schon immer. Der Erfolg der Frauendarstellungen des Malers wurde stark von seiner klassischen Ausbildung beeinflusst, die ihm eine profunde Kenntnis der antiken Darstellungen mythologischer Figuren wie Circe, Medea, Hekate und Kassandra sowie mythologischer Kreaturen wie Harpyien, Gorgonen und Sirenen vermittelte. Unter den dunklen Kreaturen und Zauberinnen gibt es jedoch auch Figuren, die von der Gesellschaft als geschickte Strategen definiert werden, die fliegen, bezaubern, schwarze Magie anwenden und sich in den Sabbatnächten dem Teufel anschließen. Sie sind die Geliebten des Teufels: die Hexen. Sie sind die Frauen am Rande der Gesellschaft, die wegen ihrer Aura und ihrer so andersartigen Weiblichkeit von der Gesellschaft gemieden werden. Vom 13. bis zum 17. Jahrhundert duldet die Kirche ihre Anwesenheit nicht, Männer und Frauen ebenso wenig. Man beschloss daher, sie vor Gericht zu stellen, zu foltern, auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen oder zu hängen. Noch Jahre vor der Inquisition wird ihre Gestalt von Künstlern aufgegriffen, die ihre stolzen Züge darstellen. William Blake porträtiert 1795 Hecate, während Henry Fuseli 1796 die Nachthexe malt, die die Hexen von Lappland besucht.

Waterhouse war von ihr fasziniert; die gleiche Faszination, die Hexen in der allgemeinen Kultur vergangener Jahrhunderte ausüben konnten. Überwältigt von der Hexe und der rätselhaften Figur der Zauberin Circe, die in Homers Odyssee eine herausragende Rolle spielt und die Waterhouse in drei verschiedenen Momenten seiner künstlerischen Laufbahn malte - Circe, die Odysseus den Kelch anbietet (1891), Circe, die neidisch ist (1892) und Circe (1911) -, kehrte der präraffaelitische Maler sein ganzes Leben lang immer wieder zu der Idee der Magie zurück. Wie in den ersten beiden Werken der Circe-Serie malte der Künstler oft Frauen, die mit Prophezeiungen, Zaubersprüchen oder Beschwörungen beschäftigt waren, und zeigte eine besondere Faszination für die zu analysierende Figur. Doch erst das heute in der Tate Britain in London ausgestellte Gemälde The Magic Circle, das Waterhouse 1886 und damit einige Jahre vor Circe malte, repräsentiert das Thema der Hexerei vollständig. Die Gegenstände in der Szene, wie das Kohlenbecken, der Stab, der Schädel, die Steine und die Tiere, schaffen zusammen mit den kargen Felsen und dem düsteren Himmel eine Atmosphäre der Spannung. Diese Elemente, die durch die Verwendung von Farben noch verstärkt werden, dienen dazu, die Hauptfigur in eine Atmosphäre einzutauchen, die mit Verweisen auf Magie und ein unterirdisches Reich der Flüche und Zaubersprüche aufgeladen ist.

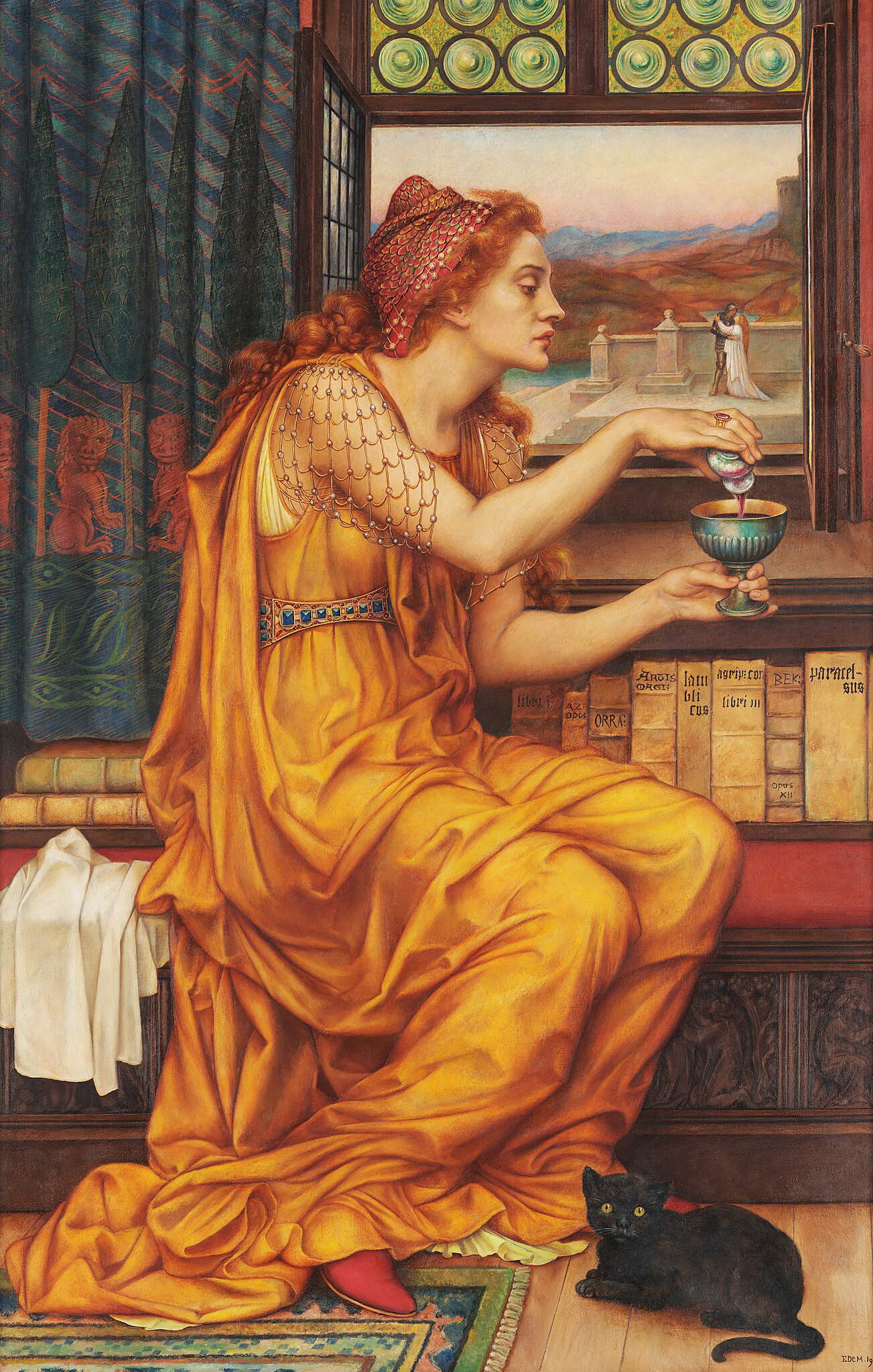

Im Gegensatz zu den vor und nach Waterhouse dargestellten Hexen, wie etwa der Figur in Evelyn de Morgans Werk Love Potion von 1903, zeichnet sich die Hexe von William Waterhouse durch die Betonung ihrer stolzen Haltung, ihren Blick, der weder Zorn noch Neid ausdrückt, und durch ihre entschieden raffinierte Herangehensweise an die Kleidung und die Accessoires, die sie trägt, aus. Der magische Kreis zeigt Waterhouse’ Fähigkeit, die Figur der Hexe neu zu erfinden, und entscheidend für diese Leistung ist die Integration verschiedener kultureller Referenzen. Das Werk revidiert nicht nur die Konventionen früherer Darstellungen von Hexen, sondern zeugt auch von der Faszination der Künstlerin für das Okkulte in seinen verschiedenen multikulturellen Erscheinungsformen.

Das Interesse wurde sicherlich durch das kulturelle Milieu der damaligen Zeit genährt, das sich dem Okkulten und der gotischen Literatur verschrieben hatte. Außerhalb des Kreises ist die karge und trostlose Landschaft von Krähen und einem Frosch bevölkert, Symbolen des Bösen, die mit Hexerei in Verbindung gebracht werden. Mit ihrem Zauberstab in der rechten Hand zieht die Frau einen schützenden Zauberkreis um sich. Es ist anzunehmen, dass die Absicht des Zaubers positiv ist: Die Hexe innerhalb des Kreises ist nicht sexualisiert wie viele der gefährlicheren Figuren, die von Waterhouse und seinen Zeitgenossen dargestellt wurden. Sie ist in weiches, trübes Licht getaucht, von Blumen umgeben und trägt einen Gürtel, ein Symbol der Fruchtbarkeit und nicht der Sexualität. Die Figur ist auch mit Elementen der Schönheit wie Blumen geschmückt, die mit dem Stoffgürtel um die Taille gebunden und auf den Boden gelegt werden, um in den Kessel geworfen zu werden. Die halbmondförmige Sense, mit der die Kräuter geschnitten werden, ist eine weitere Anspielung auf die Symbolik der Hekate, einer psychopompösen Figur, der Göttin der Schatten, der magischen Künste und der Hexerei, oder auf die keltische Tradition.

Waterhouse’ Interesse an einer multikulturellen Perspektive wird auch durch den dunkleren Teint der Frau deutlich, der an die Merkmale einer Frau nahöstlicher Herkunft erinnert, während ihre Frisur der einer frühen Angelsächsin ähnelt. Auch in ihrer Kleidung findet sich ein deutlicher Bezug zur griechischen Mythologie: Am unteren Ende des Kleides ist eine archaische Gorgone in der Position des Knielauf-Schemas zu sehen. In der Tat ist die symbolische Bedeutung der Gorgone im archaischen Griechenland nicht zu unterschätzen, da sie eine Figur des Schreckens und des Schutzes vor den Gespenstern des Totenreichs darstellt.

Die Hexe, Vermittlerin zwischen dem Irdischen und dem Jenseitigen, spielt eine ähnliche Rolle. Sie ist in der Lage, mit der Schattenwelt in Verbindung zu treten und unbeschadet aus ihr hervorzugehen. Robert Upstone zufolge könnte Waterhouse durch die Integration von Elementen aus verschiedenen Traditionen und Epochen die Kontinuität hermetischen oder esoterischen Wissens über verschiedene Kulturen hinweg andeuten; auch wenn dies nicht ausdrücklich gesagt wird, ist dies ein Aspekt, der in seiner künstlerischen Produktion häufig mitschwingt. Dieser Aspekt wird auch durch das Bild desOuroboros, des um den Hals der Hexe gebundenen Ouroboros, unterstützt. Im übertragenen Sinne ist er eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt: Seine älteste Darstellung findet sich in einem altägyptischen Grabtext mit dem Titel Das rätselhafte Buch der Unterwelt, das im Grab KV62 des Pharaos Tutanchamun aus der 18. Obwohl der Ouroboros den ewigen Kreislauf des Lebens, der Schöpfung aus der Zerstörung und des Lebens aus dem Tod, darstellt und in vielen Kulturen vorkommt, ist sein Symbol eng mit der ägyptischen Legende von Isis und Osiris verbunden, deren Vereinigung und Zerstörung das Universum hervorbringt. Die Bedeutung der ägyptischen Mythologie im Zusammenhang mit der esoterischen Tradition, die mit Waterhouse in Verbindung gebracht wird, darf daher nicht unterschätzt werden, da sie ein zentrales Thema bei der Wiederbelebung des hermetischen Studiums und der ägyptischen Verehrung in Großbritannien in den 1880er Jahren war. Die felsige Umgebung, deren Anordnung der Öffnungen fast an die Eingänge von Gräbern erinnert, erinnert an ein ägyptisches Tal und besteht hauptsächlich aus einer Palette von Beige- und Brauntönen, die von hellen zu dunklen Tönen variieren. Die fast nebligen Töne der Landschaft vermitteln einen eindringlichen Eindruck von Energie, so dass der Hexe im Zentrum des Werks die volle Aufmerksamkeit zuteil wird. Selbst nach einer Analyse des Zauberkreises wird deutlich, wie die düsteren Töne dazu beitragen, ein dynamisches Umfeld zu schaffen, in dem Bewegung und nicht Stagnation herrscht und in dem die Figur der Hexe in ihrer ganzen suggestiven Kraft hervortritt.

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.