Savoldo inkognito im Palazzo dei Diamanti

Die jüngste Ausstellung über das 16. Jahrhundert in Ferrara, die von Vittorio Sgarbi und Michele Danieli kuratiert wurde, hat erneut die Aufmerksamkeit auf die Madonna mit dem Kind in der Glorie, den musizierenden Engeln und den Heiligen Paulus, einem Heiligen, Matthäus, Katharina von Alexandria und Petrus (Abb. 1) gelenkt, die aus der Kapelle da Varano in der Kirche Santa Maria in Vado stammt und seit 1945 im Erzbischöflichen Palast in Ferrara aufbewahrt wird. Das Altarbild weist eine vertikale Zweiteilung auf: Im oberen Band ist die Jungfrau mit ihrem Sohn von einem Engelskonzert umgeben, das in einem Halbkreis über einer Wolkendecke liegt, die an Raffaels Madonna di Foligno und die Madonna mit Kind in Herrlichkeit und Engeln desIm unteren Band sind in einer nicht unähnlichen symmetrischen Anordnung die fünf Heiligen - im Vordergrund Paulus, Matthäus und Petrus, zwischen deren Schultern die Gesichter der beiden Frauen auftauchen, in deutlicher Analogie zurEkstase der heiligen Cäcilia (Abb. 2) - dem göttlichen Wesen zugewandt. Cäcilia (Abb. 2) - der göttlichen Erscheinung zugewandt, mit Ausnahme des unbekannten Heiligen, der sie direkt anschaut.

Die Leinwand wird ausgestellt und als ein Werk aufgeführt, das “bereits Giovanni Luteri, genannt Dosso, zugeschrieben wird” und zwischen 1515 und 1519 entstanden ist, aber im Katalogtext wird es unter den Werken des Meisters aufgeführt1. Dieser Widerspruch zeigt, wie schwierig es ist, zu der 1981 von Carlo Volpe2 formulierten Zuschreibung Stellung zu nehmen, die an eine Notation von Cesare Cittadella aus dem späten 18. Jahrhundert anknüpft, der das Altarbild als eines der frühesten Werke Luteris bezeichnet. Um die Wahrheit zu sagen, war diese Anerkennung, die später auch von Sgarbi3 geteilt wurde, das Ziel eines Weges, der durch die stilistischen Unterschiede zu den Werken von Dox, die eine sicherere Urheberschaft aufwiesen, erschwert wurde. Die lokale Literatur hatte die Leinwand bereits als Schulwerk abqualifiziert und Amalia Mezzetti hatte sie in ihrer Untersuchung ausgelassen4; auch Alessandro Ballarin5 hätte sich bei seinem Versuch, das Varano-Altarbild zum grundlegenden Übergang zwischen der von Longhi zusammengestellten Jugendgruppe und den Werken seiner Reife zu machen, auf unebenem Boden bewegt. Nach der anlässlich der Ausstellungen in Ferrara, New York und Los Angeles durchgeführten Neubetrachtung der prägenden Jahre Luteris, die einerseits in der Vorverlegung des Beginns der Ausführung des zentralen Altarbildes des Costabili-Polyptychons mit Garofalo auf das Jahr 1513 und andererseits in der Streichung des Werkes des Architekten aus dem Katalog gipfelte, sollte das Werk Longhis als wichtigster Schritt im Übergang zwischen der von Longhi zusammengestellten Jugendgruppe und den reifen Werken betrachtet werden.Auf der anderen Seite, bei der Streichung eines großen Teils von Longhis Gruppe aus dem Katalog, führten die Unstimmigkeiten, auf die frühere Studien über das Altarbild gestoßen waren, später dazu, dass Mauro Lucco6 die Zuschreibung an Dosso zugunsten einer “anonymen Po-Ebene” ablehnte. In diesem Zusammenhang bestätigt der von der jüngsten Ausstellung vorgeschlagene Vergleich mit der Madonna di San Sebastiano (Abb. 3) von Luteri endgültig, dass die tiefgreifenden sprachlichen Unterschiede, die sie trennen, die Zuschreibung des Altarbildes von Santa Maria in Vado an denselben Autor unhaltbar machen.

Das auffälligste Element, das den Varano-Altar von demjenigen unterscheidet, den Luteri für die Kathedrale von Modena gemalt hat, ist das fast völlige Fehlen einer Landschaft, auf der der Künstler seine kühnen lichttechnischen und meteorologischen Forschungen in den Fußstapfen von Giorgione und Tizian ausübte und einer feurigen Lyrik Ausdruck verlieh. In der Madonna mit Kind und Heiligen aus Ferrara kommt es zu einer völligen Umkehrung des Verhältnisses zwischen Dominanz und Absorption der Figur durch die Natur, das die frühe kleinformatige Produktion von Luteri kennzeichnet, von der in der Ausstellung bedeutende Werke wie die Zingarella di Parma und die Viaggiatori nel bosco di Besançon zeugen, und das dann in der reifen Madonna di San Sebastiano sein Gleichgewicht findet. Auf dem Gemälde von Santa Maria in Vado errichten die zusammengekauerten Körper der Heiligen stattdessen eine massive Mauer, um die Stadt abzuschirmen, die an ihren Seiten kaum zu erahnen ist, wobei das untere Band von Raffaels Heiliger Cäcilie mit einer Treue wiedergegeben wird, die nicht zu finden ist - was was Volpe selbst nicht daran hinderte, überrascht zu sein - nicht einmal in einem dossesken Werk, das von der Faszination für die Madonna von Foligno und die Vatikanischen Säle geprägt ist, wie dieErscheinung der Madonna mit Kind und den Heiligen Johannes dem Täufer und Evangelist aus Codigoro in den Uffizien. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass die Skizze der Krönung der Jungfrau, die auf der Rückseite des Gemäldes erscheint und einer schwer lesbaren Reproduktion anvertraut ist, ebenfalls eine zweigeteilte Anordnung aufweist, die der des Altarbildes ähnelt7. Das obere Band ist von florentinischen Vorbildern inspiriert - Beato Angelico, Botticelli, Ghirlandaio -, während die skulpturale Pose des Heiligen, der sich in der Mitte des unteren Bandes in der gleichen Position wie der heilige Matthäus abhebt, der von Bramantino im Castello Sforzesco freskiertenArgo nachempfunden ist; alles Referenzen, die dem jungen Dosso höchstwahrscheinlich nicht zur Verfügung standen.

Wenn das Altarbild von Varano und das Altarbild von San Sebastián durch ein ähnliches Streben nach Monumentalität in der Anordnung und der volumetrischen Darstellung der Figuren vereint zu sein scheinen, so werden letztere bei näherer Betrachtung doch ganz anders beschrieben: Erhaben in ihren athletischen und klassisch proportionierten Gliedmaßen, die durch ihre heroischen Posen noch betont werden, sind die halbnackten Figuren des Modeneser Altars; viel kompakter und schlichter sind die drei Heiligen im Vordergrund des Ferrara-Altars, deren Solidität, wie schon Volpe feststellte, in erster Linie auf der Großzügigkeit der Draperie zu beruhen scheint und weniger auf der eigentlichen Kraft der in sie gehüllten Körper, die zudem im Vergleich zu den kleinen Gesichtern überdimensioniert sind. Ein weiteres, entscheidendes Unterscheidungsmerkmal fällt genau mit einem der markantesten Züge von Dossos Persönlichkeit zusammen, nämlich seiner chromatischen Richtung: Die sengenden, schwefelhaltigen Töne des Modeneser Altarbildes lösen sich in die wohnlicheren, wenn auch von plötzlichen Frostblitzen durchsetzten Töne des Ferrara-Altarbildes auf - siehe das bescheidene, von Licht besprenkelte säuregrüne Hemd des heiligen Paulus, das mit dem erdigen Orange der Umhänge von Lucia und Pietro in einem tonalitätsfremden Kontrast steht. In dieser Hinsicht scheint das Altarbild von Santa Maria in Vado, in dem dieselben Farbtöne zwischen den Figuren wieder auftauchen, von einer größeren Sparsamkeit der Mittel geprägt zu sein als die Opulenz des Altarbildes von San Sebastiano, das das Potenzial der venezianischen Farben, die von einer inneren Flamme erleuchtet werden, zur Schau stellt. Im Altarbild von Ferrara hingegen zeigt sich eine leuchtende Sensibilität, die vielleicht sogar noch subtiler ist als die bereits ausgeprägte Sensibilität von Dosso, wie der Schatten zeigt, der ohne ersichtlichen Grund das Gesicht von Matthäus sauber durchschneidet, um sich sanfter über die faltige Stirn, den Mund und die Wangen des älteren Petrus zu legen. Es gibt sehr wenig Venezianisches, aber viel Flämisches in diesem untersuchenden Gebrauch des seitlichen Lichts und ebenso viel Lombardisches, oder genauer gesagt Mailändisches, in dem drängenden Dialog zwischen Licht und Schatten.

Wenn das Altarbild von Varano nicht in den Katalog von Dosso aufgenommen werden kann, ist der in der Ausstellung vorgeschlagene Vergleich mit der späteren Apparizione della Madonna col Bambino ai santi Giovanni Evangelista e Giovanni Battista alla presenza di Ludovico Arrivieri e della moglie del Calzolaretto (1522), der die Leinwand von Giuliano Frabetti zugeschrieben wurde, nur eine Relativierung der Gemeinsamkeiten der “chromatic facies” und der “facies derchromatic facies” und der "straffen kompositorischen Struktur ohne szenische Kunstgriffe"8 zu relativieren, die in Wahrheit auf dem Altarbild von Santa Maria in Vado in strengerer Weise angewandt und Cappellini wahrscheinlich durch das Altarbild von Codigoro angeregt wurde.

Um die Herkunft des fraglichen Gemäldes zu erforschen, scheint es an dieser Stelle angebracht, auf die Wege zurückzukommen, die bereits in andere Richtungen als Ferrara verfolgt und sofort unterbrochen wurden, um - inmitten von Aporien auch chronologischer Art, als ob die Brescianer Malerei der 1920er Jahre die Ferrareser Malerei des vorangegangenen Jahrzehnts erklären könnte - eine Konvergenz mit dem noch weitgehend unklaren Weg des jungen Dosso zu gewährleisten. Es war Volpe selbst, der in den Fußstapfen Longhis eine “geistige Freundschaft zwischen dem Ferrareser und dem Brescianer Moretto” vorschlug, die durch eine "gemeinsame und herzliche, antike und aufrichtige Andachtsneigung"9 gekennzeichnet war, die sich auf Savoldo ’von den Einsiedlern’"10; Ballarin folgte diesen Hinweisen, indem er in der Pala da Varano Luteris Begegnung mit "der Ursprünglichkeit einer anderen Kultur der Poebene als der der Lagune"11 festhielt. Umgekehrt wurde die Leinwand 1990 in der Ausstellung über Giovanni Gerolamo Savoldo als "anregender Präzedenzfall"12 für die sakralen Werke des brescianischen Malers ausgestellt, wobei die Zuschreibung an Dosso beibehalten wurde. Lucco zufolge hatte der anonyme paduanische Autor des Gemäldes "Kenntnisse von Ferrara über Mantua bis Cremona und wenig oder nichts von Giorgionesco und Tizianesque im Gepäck"13, Eigenschaften, die ihn von dem als Sebastiano Filippi identifizierten Verantwortlichen der “Longhi-Gruppe” unterscheiden.Der Gelehrte erkannte dieselbe Hand auch bei einerHimmelfahrt Christi mit den zwölf Aposteln auf einer Tafel, die sich damals in einer Privatsammlung befand und später im Jahr 2005 von der Fondazione Carife für die Pinacoteca Nazionale in Ferrara erworben wurde (Abb. 4). 4), was en passant eine signifikante Gegenüberstellung mit einem Savoldo zugeschriebenen Männerkopf aus dem Musée de Beaux-Arts in Dijon nahelegt.

Die beiden im Palazzo dei Diamanti ausgestellten Gemälde sind in der Tat durch eine in zwei horizontale Bänder unterteilte Komposition verbunden, die in der Tafel die himmlische Verdichtung der Engel, die den auferstandenen Christus umgeben, in Kontrast zu dem Gedränge der Jünger setzt, das konstruktiv dem des Altarbildes ähnelt, aber expressiv belebter ist.Das Gemälde ist konstruktiv dem Altarbild ähnlich, aber expressiv belebter, in direkter Reaktion auf die erregte Haltung der Schaulustigen in TiziansHimmelfahrt, und in Rhythmus und Anordnung nahe an RossosHimmelfahrt im Chiostrino dei Voti von 1513. Die Jünger auf der Tafel erscheinen jedoch viel rustikaler und fester in der lombardischen Erde verwurzelt als ihre Pendants aus der Lagune und Florenz, so wie die fünf Heiligen auf dem Altarbild von Varano wie Figuranten wirken, die bei der Inszenierung von Raffaels Ekstase auf einem Dorffest gefangen sind. In derHimmelfahrt hingegen scheint das Streben nach Erhabenheit, das dem Altarbild im Erzbischöflichen Palast zugrunde liegt, durch die Verkleinerung der Tafel und die geringeren Dimensionen, die die Figuren im Verhältnis zum Raum einnehmen, nachgelassen zu haben - ein mögliches Zeichen für eine größere Distanz zum ersten Aufprall mit der Heiligen Cäcilie und einen Einfluss von Mazzolino -, so dass am linken Rand ein ausreichender Schimmer frei wird, um einen Landschaftsstreifen zu eröffnen. Dieser wird von einem gleißenden Licht durchdrungen, das die Formen auf eine Weise verschmelzen lässt, die eher an das Zerbröckeln der Ruinen im Hintergrund von Altobellos früherem Porträt von Cesare Borgia erinnert als an das von Dosso im Nebel entfachte Feuerwerk.

Anstatt die bereits erfolglos unternommenen Exkurse zu wiederholen oder die Begegnung zwischen Dosso und Savoldo bis zum Pala da Varano zurückzuverfolgen, veranlasst uns die doppelte Konfrontation im Palazzo dei Diamanti dazu, die Sackgasse zu durchbrechen und eineErleichtert wird dies durch die Beziehungen zum Hof von Este, die Vincenzo Farinella 2008 mit der Veröffentlichung einer Zahlung bekannt machte, die Savoldo am 2. Februar 1515 für den Verkauf von drei nicht näher bezeichneten Figuren an Alfonso I. erhalten hatte14.

In der Tat lassen sich in den beiden Werken aus Ferrara, noch deutlicher als in der Gruppe der vor dem San-Nicolò-Altar von 1521 gesammelten Werke, einige bedeutende Vorwegnahmen der reifen Werke Savoldos erkennen. Auf kompositorischer Ebene kann die "grandiose Raumaufteilung"15 des Altars von San Domenico di Pesaro (Abb. 5) in Brera als eine Vereinfachung der Aufteilung des Varano-Altars gelesen werden, bei dem der Wegfall der zentralen Figur und die symmetrische Anordnung der vier Heiligen den Blick auf die berühmte Meereslandschaft freigibt, eine Lücke, die sich bald darauf im Altarbild für Santa Maria in Organo wieder schließen sollte. Savoldos Wahl einer Komposition, die in eine irdische und eine himmlische Ebene geteilt ist, im Gegensatz zu den Vorgaben der dominikanischen Auftraggeber, die noch an die Formel der thronenden, von Heiligen umgebenen Madonna gebunden waren, könnte daher nicht nur eine Reaktion auf Tizians Gozzi-Altar von 1520 für die Kirche San Francesco in Ancona darstellen, sondern auch den Wunsch, das bewährte Modell von Ferrara aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Darauf deutet die beantragte und erhaltene Genehmigung hin, dem “einen Engel, der soni uno violone” einen zweiten musizierenden Engel hinzuzufügen, der vielleicht im Vertrag am Fuße des Throns wie im Altarbild von San Nicolò vorgesehen ist und das Profil des rechten Engels der Ferrara-Leinwand um drei Viertel überragt, wobei die nach oben gerichtete Verkürzung des Kopfes nachgeahmt wird, der in beiden Fällen im Vergleich zum Körper leicht unterdimensioniert ist. Dieses Morell’sche Merkmal kennzeichnet auch den gleichen Engelsmusiker des Altars von San Nicolò, der - es sei daran erinnert - aller Wahrscheinlichkeit nach die einzige autonome Erfindung Savoldos innerhalb der von Pensaben vorbereiteten Komposition ist. Im unteren Band des Pesaro-Altars sind Petrus und Hieronymus in Posen dargestellt, die denen von Petrus und Paulus im Varano-Altar fast überlagert sind, und haben mit diesen auch die sich überlappenden Faltenwürfe mit konsonanten chromatischen Tönen gemeinsam.

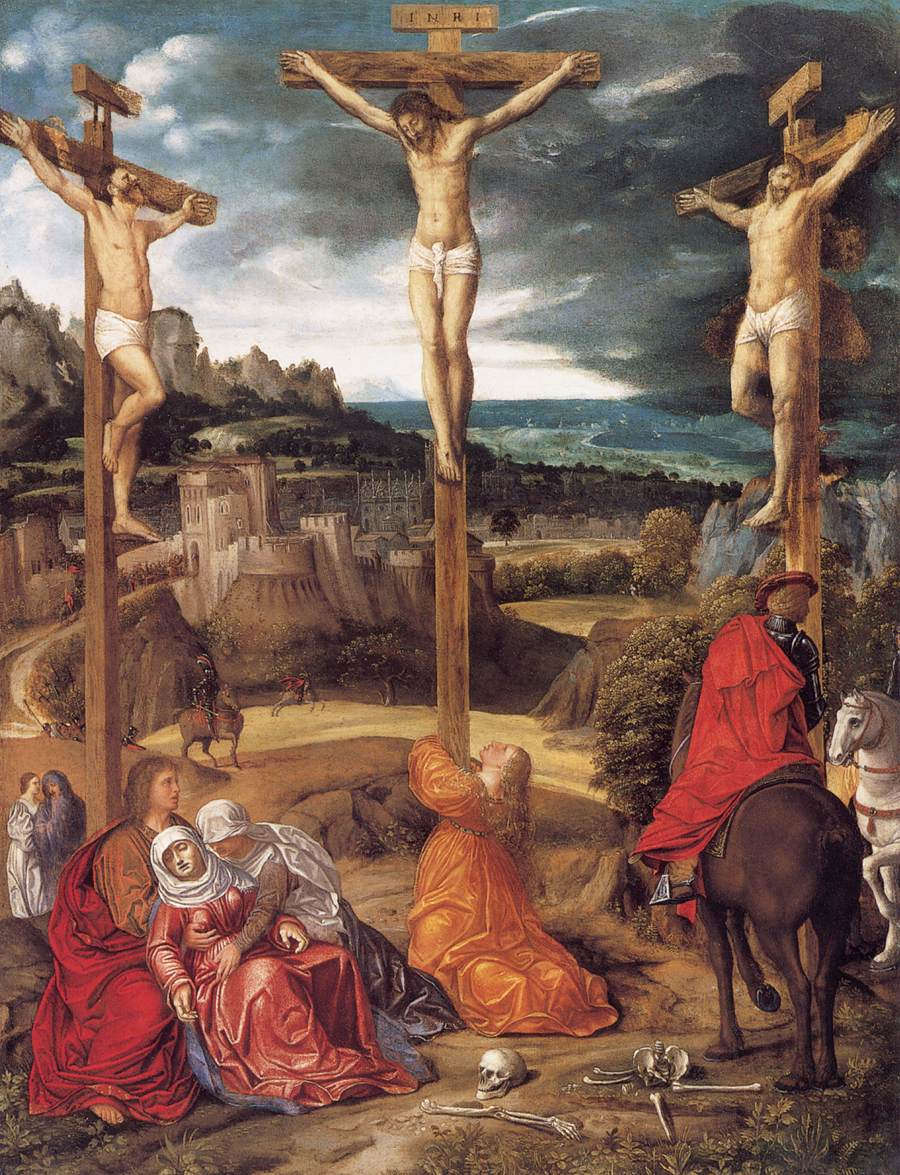

Neben dem Ferrara-Altar selbst findet sich ein kompositorischer Vergleichsbegriff für dieHimmelfahrt in der ehemals in Monte Carlo befindlichen Kreuzigung , die sich heute in der Alana-Sammlung in Newark befindet und Savoldo von Mina Gregori mit einer Datierung in die erste Hälfte des zweiten Jahrzehnts16 (Abb. 6) zugeschrieben wird. (Abb. 6), das dem Tafelbild aufgrund der geringeren Größe der Figuren im Vergleich zur gemalten Fläche, der herzlichen, aber gemessenen Teilnahme der Zuschauer am Geschehen und der ähnlichen meteorologischen Sensibilität - eher lombardisch als ferraresisch oder venezianisch -, die in der stürmischen Ansammlung von Wolken auf der rechten Seite konkretisiert wird, ähnlich erscheint. Die Module der im Vergleich zum Varano-Altar eher langgestreckten Figuren, auch wenn sie mit den ebenso kleinen Köpfen zusammenhängen, könnten andererseits ein Echo der Brescianer Beispiele zu Beginn des zweiten Jahrzehnts darstellen, wie etwa Romaninos Erstlingswerke zwischen der Beweinung der Akademie und dem Polyptychon des Leibes Christi.

Ein weiteres beredtes Element, das für die Urheberschaft Savoldos an den beiden untersuchten Werken spricht, ist die große Ähnlichkeit, die zwischen den Physiognomien der Figuren zu erkennen ist: Der Heilige Petrus des Altarbildes ist dem Nikodemus der Beweinung im Kunsthistorischen (Abb. 7) und dem Heiligen Antonius sehr ähnlich. 7) und dem Heiligen Antonius dem Einsiedler in den Accademia-Galerien und ist ähnlich “mit intensivem Licht” geformt, was "eine bewundernswerte optische Schärfe bei der Wiedergabe der Epidermis und der reichlich vorhandenen Dogien"17 ermöglicht; die Jungfrau mit dem kleinen Mund, der langen geraden Nase und dem träumerischen Blick wie die Marias des Pesaro-Altars und so vieler Anbetungen der Hirten; der heilige Matthäus, der fast mit dem Christus der Beweinung verwandt ist und den Raum mit seiner rechten Hand erproben will, verkürzt im “flämischen Stil” wie der Philosoph (Abb. 8). 8), der im gleichen Museum signiert ist; der ältere Jünger mit dem ausgefransten weißen Bart am rechten Rand derHimmelfahrt, der dem heiligen Hieronymus von Pesaro ähnelt und in der gleichen Verkürzung nach oben gefangen ist; die beiden jungen Apostel mit dichtem, zerzaustem Haar, die von hinten dargestellt sind, fast als Studien für den gleichen Wiener Philosophen.

Dieselbe eindeutig lombardische Lichtsensibilität hebt die Gesichter der Heiligen und Jünger von Ferrara hervor und berührt wahrhaftig vorkaravaggeske - oder nachkaravaggeske, wie Testori vorschlug - Errungenschaften im Heiligen Petrus des Erzbistums, in dem Apostel ganz rechts bei derHimmelfahrt, der gegen das Licht à la Bramantino dargestellt ist, und in der verkürzten Hand des Apostels rechts. Die Darstellung der Himmelfahrt im Licht à la Bramantino und in der verkürzten Hand des Apostels ganz links nimmt die Heldentaten vorweg, die der Brescianer in den Galerien mit den in Dunkelheit gehüllten Gesichtern, die die Klage in Wien, den Tobiolo in der Galleria Borghese, dieAnbetung der Hirten in Turin und die Ambrosianische Verklärung bevölkern, anspricht. Auch das lichtdurchflutete Lendentuch des Auferstandenen kann kein Vorspiel für etwas anderes sein als das schneeweiße Gewand des strahlenden Christus auf dem Mailänder Gemälde oder das ebenso übernatürliche desVerkündigungsengels von Pordenone, während der eisige Silberglanz, der auf dem Mantel des Paulus im Altarbild aufleuchtet, bereits auf den Opalglanz des Gewandes der Magdalena hindeutet, der in den Gewändern des Zauberers rechts in Bramantinos LondonerAnbetung (1495-1500) ein gemeinsames Vorbild findet.

Die Zuschreibung kann Savoldos Aufenthalten in Ferrara endlich besser gerecht werden als die der Heiligen Paulus und Antonius Eremiten aus der Sammlung Manfrin in der Gallerie dell’Accademia (Abb. 9). Tatsächlich nimmt die Zahlung von 1515 die wahrscheinliche zeitliche Einordnung des Varano-Altars ein wenig vorweg, den wir uns, wie Volpe bei derEkstase der Heiligen Cäcilia, um 1516 vorstellen möchten. Auch das Fehlen weiterer Hinweise auf den Maler in den herzoglichen Archiven, mit denen Francesco Frangi18 den episodischen Charakter der Beziehung zu Alfonso untermauert, schließt nicht aus, dass er sich in der Stadt Este länger aufhielt, da es sich eindeutig um private Aufträge handelt. Andererseits sieht Mina Gregori, die sich mit der frühen Kreuzigung befasst, in ihr die Anzeichen für eine Passage nach Ferrara als Abzweigung vom Weg zwischen Parma und Florenz, wo Savoldo 1506 bzw. 1508 dokumentiert ist, und Mantua, für das die Tafel nach Ansicht des Gelehrten ausgeführt wurde. Die Tatsache, dass die auf der Rückseite des Gemäldes skizzierteKrönung der Jungfrau Maria florentinische Bezüge aufweist, die auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurückgehen, könnte eine Erklärung für die häufige Anwesenheit in der Stadt der Medici zu Beginn des folgenden Jahrhunderts liefern.

In diesem Zusammenhang scheint das Altarbild von Ferrara mit seinem Streben nach Monumentalität, das durch das große Format und die Vorbilder Raffael und Fra Bartolomeo angeregt wird und das bereits die Altarbilder der Reifezeit vorwegnimmtAuf die absoluten Erstlingswerke mit deutlich nordischem Akzent - das gleiche Gemälde aus Paris, derApostel aus Besançon, dervom Raben gefütterte Elias aus Washington, die Versuchungen des heiligen Antonius aus San Diego und die beiden Eremiten- scheint ein weiteres zu folgen. DieHimmelfahrt, die für die Aktualisierung des Frari-Altars um 1518 anzusetzen ist, scheint stattdessen die Wasserscheide zu markieren, jenseits derer der Einfluss der Lagune beginnt, in das Hinterland der Poebene vorzudringen, in dem der Brescianer Künstler aufgewachsen war, und zwar in wesentlicher Übereinstimmung mit den Qualen des heiligen Hieronymus im Museum von Puš kin, der bereits vor derkin aufgewachsen war, bereits vor demIncendio di Borgo gewarnt, den Savoldo dank der Ende 1517 als Geschenk an Alfonso I. gesandten und von einem beginnenden Tizianismus geprägten Karikatur kennengelernt haben dürfte.

Was die kompositorischen Unterschiede zwischen den beiden Werken betrifft, die mit dem unterschiedlichen Format zusammenhängen, so tragen sie nicht dazu bei, eine lineare stilistische Entwicklung zu rekonstruieren, die in Savoldos Karriere nur selten zu beobachten ist, sondern erlauben es uns, die Vielfalt der Inspiration und des Ehrgeizes zu schätzen, die seine “far piccolo”, die im Katalog quantitativ überwiegen, immer von den wenigen Beispielen der “far grande” unterscheiden, die mit den Altarbildern zusammenfallen. Auch die marginale Rolle, die das Dorf in beiden Werken spielt, das Hauptelement der Diskrepanz zwischen den Ferrara-Gemälden und den anderen frühen Werken, kann als notwendiges Schweigen gelesen werden, damit die linsenförmige flämische Vision in den 1920er Jahren wieder auftauchen konnte, durchdrungen von einemals auch als Vorwegnahme des von Ballarin in seinen reifen Werken entdeckten Gefühls einer grundsätzlichen Entfremdung des Menschen von der Natur, die selbst in den scheinbar panischen Visionen des Restes der Flucht nach Ägypten ein stummer Hintergrund bleibt, der für die menschliche Untersuchung undurchdringlich ist19 - und auf den man im Grenzfall sogar verzichten kann.

Betrachtet man die Beziehung der beiden Gemälde zu Dosso abschließend und in einem anderen Licht, so scheint es dank dieser möglich, die Verflechtungen und die Art der bereits festgestellten Berührungen zwischen dem Maler aus Este und Savoldo teilweise zu entwirren. Nachdem die Neuzuordnung eines Teils der Werke, die dem jungen Luteri zugeschrieben werden, zu einer Neudimensionierung der in ihnen identifizierten Stimmungen der Poebene geführt hat, erscheint es sinnvoller, einige der Experimente des lombardischen “Verismo” (Realismus) nachzuzeichnen, die später von Dosso mit dem Maler aus Brescia durchgeführt wurden. Die lombardischen Experimente, die später von Dosso durchgeführt wurden, wie der Schnitt auf dem Gesicht des Evangelisten Johannes in Codigoro und die bäuerlichen Massen, die vom Licht der Sapienti20 umrissen werden, und von Calzolaretto, wie das Gesicht, das von den Schatten des Heiligen Petrus in Franziskus empfängt die Wundmale mit dem Heiligen Petrus, Jakobus dem Größeren, dem Heiligen Ludwig von Frankreich und einem Franziskaner untersucht wird . Das Altarbild von Varano und die Zusammenarbeit mit Garofalo könnten auch Luthers Interesse an den römischen Neuerungen gestärkt haben, die einige Jahre später zum Ausdruck kommen sollten, während der Einfluss der von Dosso ausgearbeiteten originellen Interpretation des Giorgionismus den Brescianer dazu veranlasst haben könnte, den Weg zu einem breiteren Horizont einzuschlagen (oder wieder aufzunehmen?den Weg zu den weiten Horizonten der Lagune einzuschlagen (oder fortzusetzen?), wo er sich an Ferrara erinnerte und die von Paolo Pino geschätzten “Auroras mit Sonnenreflexen” schuf.

Was die beiden hier besprochenen Gemälde auf jeden Fall bestätigen, nicht ohne einen Moment des Erstaunens hervorzurufen, der all das Zögern erklärt, das bisher ihre Aufnahme in den Katalog verhindert hat, ist Savoldos Fähigkeit, in seiner noch immer schwer fassbaren Jugend auf jede seiner Begegnungen - mit Raffael, mit Tizian, mit Dosso selbst - zu reagieren und sie sich zu eigen zu machen, indem er sie wieder aufgreift und aus dem Gedächtnis herausholt, um von Zeit zu Zeit seine Haut zu verändern, ohne jedoch, wie Testori noch sagen würde, den tiefen Untergrund des Materials zu berühren. Sicher ist, dass nicht einmal die Hinzufügung dieser beiden Stücke ausreicht, um das menschliche und nicht nur das künstlerische Geheimnis des Brescianers zu erhellen oder die Linie des Gebens und Nehmens mit Ferrara bescheidener nachzuzeichnen. Die Hoffnung besteht darin, neue Einsichten und neue Bewertungen anzuregen, die es schließlich ermöglichen, das letzte Teil des Puzzles, das des gemeinsamen friaulischen Freundes, zu ergänzen.

Anmerkungen

1 MENEGATTI 2024, S. 302.

2 VOLPE 1982.

3 SGARBI 1982, S. 3.

4 MEZZETTI 1965.

5 BALLARIN 1994-1995, I, S. 31, 299-300.

6 LUCCO 1998.

7 BALLARIN 1994-1995, I, Abb. 170.

8 FRABETTI 1972, S. 36.

9 VOLPE 1982, S. 8.

10 Ebd., S. 6.

11 BALLARIN 1994-1995, S. 31.

12 MAZZA 1990, S. 271.

13 LUCCO 1998, S. 279.

14 FARINELLA 2008.

15 FRANGI 1992, S. 58.

16 GREGORI 1999.

17 FRANGI 1992, S. 34.

18 FRANGI 2022, S. 135.

19 BALLARIN 1990.

20 FARINELLA 2008.

Literaturverzeichnis

A. Ballarin, Un profilo di Dosso (1990), in La “Salomé” del Romanino ed altri studi sulla pittura bresciana del Cinquecento, herausgegeben von B. M. Savy, Cittadella, 2006, S. 197-216.

A. Ballarin, Dosso Dossi: La pittura a Ferrara negli anni del ducato di Alfonso I, Cittadella, 1994-1995, 2 Bände.

V. Farinella, Un problematico rilievo bronzeo di Antonio Lombardo (e un documento trascurato su Savoldo a Ferrara), in L’industria artistica del bronzo del Rinascimento a Venezia e nell’Italia settentrionale, atti del Convegno, 2007, herausgegeben von M. Ceriana und V. Avery, Verona, 2008, S. 97-100.

G. Frabetti, I manieristi a Ferrara, Mailand, 1972.

F. Frangi, Savoldo. Gesamtkatalog, Florenz, 1992.

F. Frangi, Giovan Girolamo Savoldo: pittura e cultura religiosa nel primo Cinquecento, Cinisello Balsamo, 2022.

M. Gregori, Savoldo Ante 1521: riflessioni per una inedita “Crocifissione”, in “Paragone. Arte”, 1999, L, 23, S. 47-85.

M. Lucco, [Anonimo padano (?) 58. Madonna in Herrlichkeit und Engeln mit den Heiligen Paulus, Matthäus, Katharina, Petrus (?) und einem Heiligen], in Dosso Dossi. Pittore di corte a Ferrara nel Rinascimento, Ausstellungskatalog, Ferrara 26. September - 14. Dezember 1998; New York, The Metropolitan Museum of Art, 14. Januar - 28. März 1999; Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, 27. April - 11. Juli 1999, herausgegeben von Peter Humphrey und Mauro Lucco, 1998, Ferrara, S. 276-280.

A. Mazza, [IV. 16 a Madonna con Bambino in gloria e i santi Matteo, Paolo, Caterina d’Alessandria e altri santa] in Giovanni Gerolamo Savoldo: tra Foppa, Giorgione e Caravaggio, Ausstellungskatalog, Brescia, Monastero di Santa Giulia, 3. März - 31. Mai 1990 und Frankfurt, Schirn Kunsthalle, 8. Juni - 3. September 1990, herausgegeben von B. Passamani, Mailand, Electa, 1990, S. 270-271.

M. Menegatti, Giovanni Luteri detto Dosso, in Il Cinquecento a Ferrara: Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso, Ausstellungskatalog, Ferrara, Palazzo dei Diamanti, 12. Oktober 2024 - 16. Februar 2025, herausgegeben von V. Sgarbi und M. Danieli, Ferrara, 2024, S. 301-311.

A. Mezzetti, Il Dosso und Battista ferraresi, Mailand, 1965.

V. Sgarbi, 1518: Cariani in Ferrara und Dosso, in “Paragone. Arte”, 1982, XXIII, 389, S. 3-18.

C. Volpe, Ein Altarbild des jungen Dosso, in “Paragone. Arte”, 1982, XXIII, 383-385, S. 3-14.

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.