Die Pracht der Sammlung Farnese. So sieht die Ausstellung der Kapitolinischen Museen aus

Alle Statuen aus Marmor und Metall und aus jedem anderen Material, das Büro der Madona, das von dem genannten Giulio Clovio mit Gold illuminiert wurde, und seine gesamte Bibliothek in seinem Palast in Rom, von wo aus sie weder verlegt, noch verliehen, noch verkauft, noch in irgendeiner Weise veräußert werden können": Dies war der Wunsch des Großkardinals Alessandro Farnese in Bezug auf seine wertvolle Kunstsammlung. Nach seinem Willen sollte die Sammlung Farnese den Palazzo di Campo de’ Fiori in Rom (heute Sitz der französischen Botschaft in Italien) nie verlassen und sowohl die Werke als auch die Gegenstände unveräußerlich bleiben. Doch nach dem erwähnten Testament (1587) und dem Tod des Großkardinals (1589) verging nicht viel Zeit, denn bereits nach 1600 verließ ein Teil der Sammlung Rom, um nach der Ernennung von Ranuccio Farnese, dem Bruder des Großkardinals, zum Herzog von Parma und Piacenza , nach Parma und Piacenza gebracht zu werden. Später, in den 1880er Jahren, wurden weitere Werke der Sammlung auf Geheiß von Ferdinand IV., dem Sohn von Karl von Bourbon, nach Neapel gebracht, der seinerseits als Sohn von Elisabeth Farnese, der letzten Erbin der Familie Farnese, sowohl das geerbte Herzogtum Parma als auch das eroberte Königreich Neapel unter seine Kontrolle brachte. Aus diesem Grund befinden sich viele Werke der Farnese-Sammlung heute in Neapel, und zwar im Archäologischen Nationalmuseum, im Museum und Real Bosco di Capodimonte und in der Nationalbibliothek Vittorio Emanuele III.

Es muss jedoch betont werden, dass die Blütezeit der Sammlung, die als eine der schönsten und prestigeträchtigsten der Renaissance gilt, auf die römische Periode zurückgeht, vom frühen 16. bis zum frühen 17. Jahrhundert, unter der Leitung ihres Initiators Alessandro Farnese, dem späteren Papst Paul III. (von 1534 bis 1549) und seinem Erben und Nachfolger, Großkardinal Alessandro. Genau dies ist das Ziel der Ausstellung I Farnese nella Roma del Cinquecento. Ursprünge und Schicksal einer Sammlung, kuratiert von Claudio Parisi Presicce und Chiara Rabbi Bernard, die bis zum 18. Mai 2025 in der Villa Caffarelli in den Kapitolinischen Museen zu sehen ist: das Publikum in den Moment der vollen Pracht und des Reichtums der Farnese-Sammlung eintauchen zu lassen und ihre Verbindung mit Rom zu erzählen. Das Ergebnis ist ein harmonisches und ansprechendes Ausstellungsprojekt, das sich durch zwölf Säle schlängelt und 140 Meisterwerke zeigt, darunter antike Skulpturen, Bronzen, Gemälde, Zeichnungen, Manuskripte, Edelsteine, Münzen und archäologische Funde aus den neapolitanischen Museen, die heute einen großen Teil der Sammlung verwahren, aus Museen in Rom, Florenz und Parma, aber auch aus Frankreich, Großbritannien und New York. Besonders hervorzuheben sind die ersten bildlichen und dann bildhauerischen Porträts von Papst Paul III. von Jacopino del Conte bzw. Guglielmo Della Porta, die antiken Statuen, insbesondere Pan und Daphni, die Vorzeichnungen für die Fresken in der Carracci-Galerie, derFarnese Eros, der Sottocoppa della Tazza Farnese mit Sileno ebbro (der Farnese Kelch verlässt während Ausstellungen oft das Archäologische Nationalmuseum in Neapel, wo er normalerweise aufbewahrt wird, aber in der römischen Ausstellung ist er nicht zu sehen: Das ehemals in den Medici-Sammlungen befindliche Meisterwerk der hellenistischen Glyptik gelangte wie andere Werke aus der Medici-Sammlung dank Margarete von Österreich, die, nachdem sie von Alessandro de’ Medici verwitwet worden war, Ottavio Farnese heiratete, in die Farnese-Sammlung). Zu sehen sind auch Raffaels Madonna der göttlichen Liebe , das von Giulio Clovio für Kardinal Alessandro Farnese illuminierte Stundenbuch aus der Morgan Library in New York und die äußerst wertvolle Cassetta Farnese, eine vergoldete und bearbeitete Silberschatulle, die von Großkardinal Alessandro in Auftrag gegeben wurde.

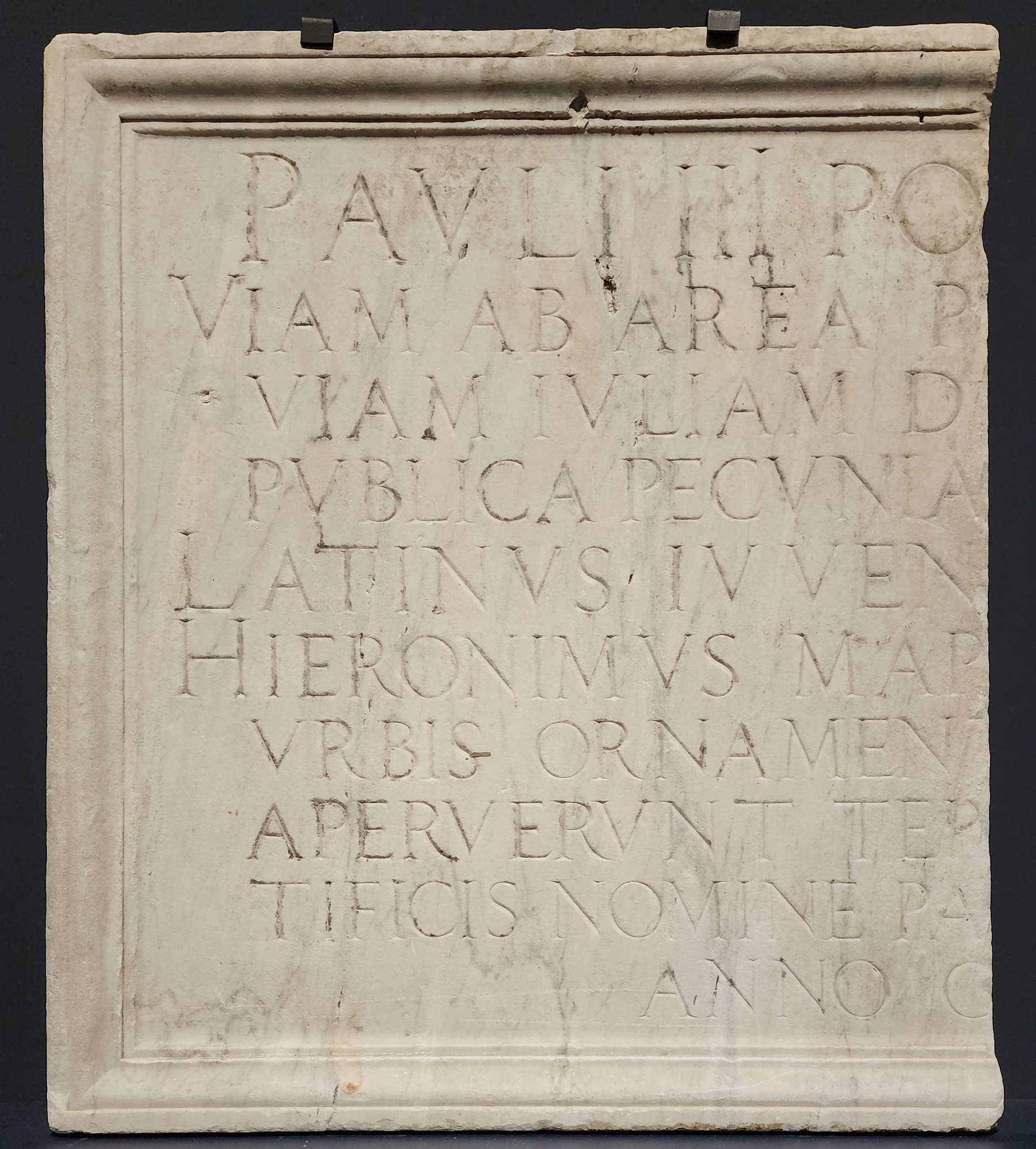

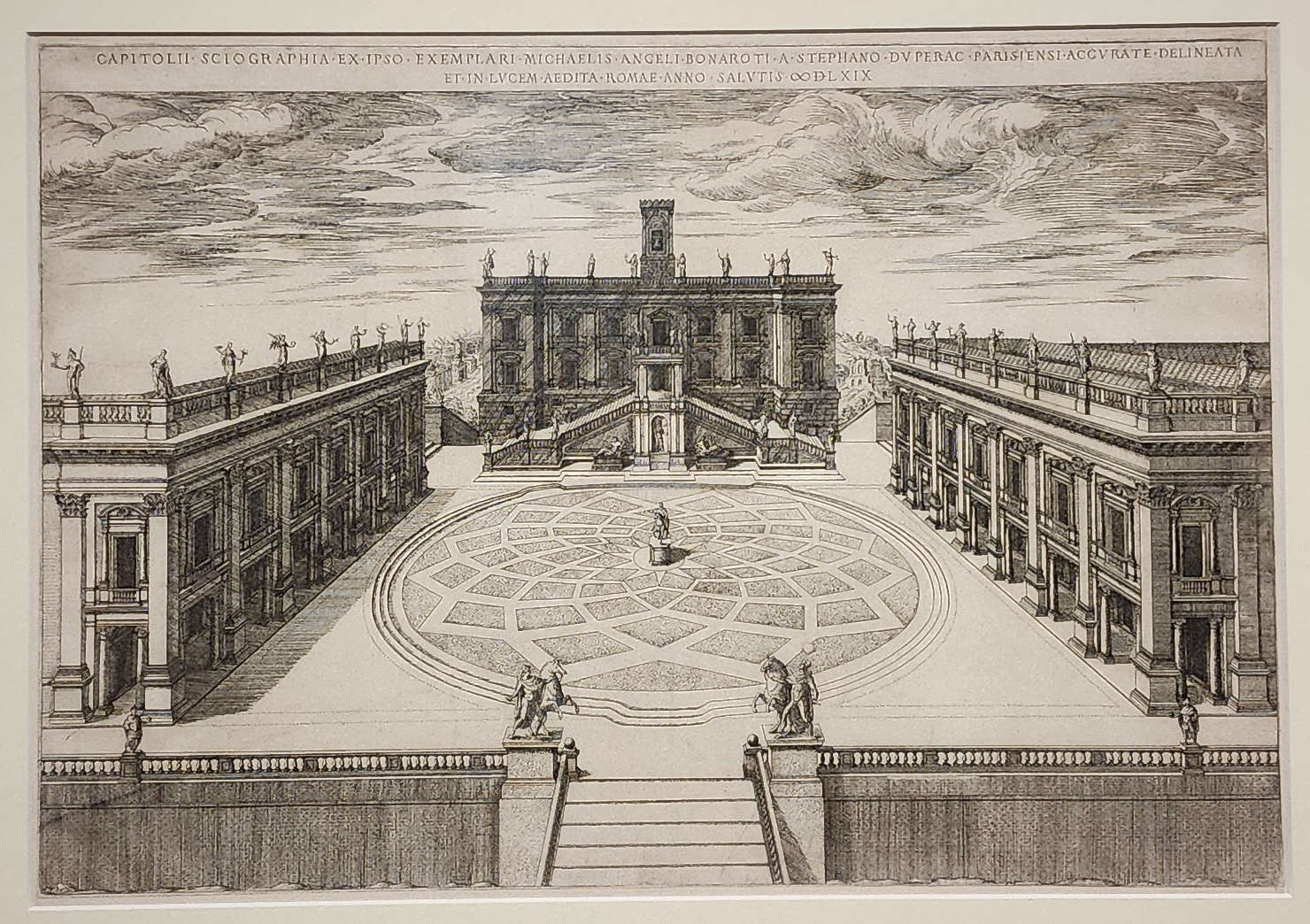

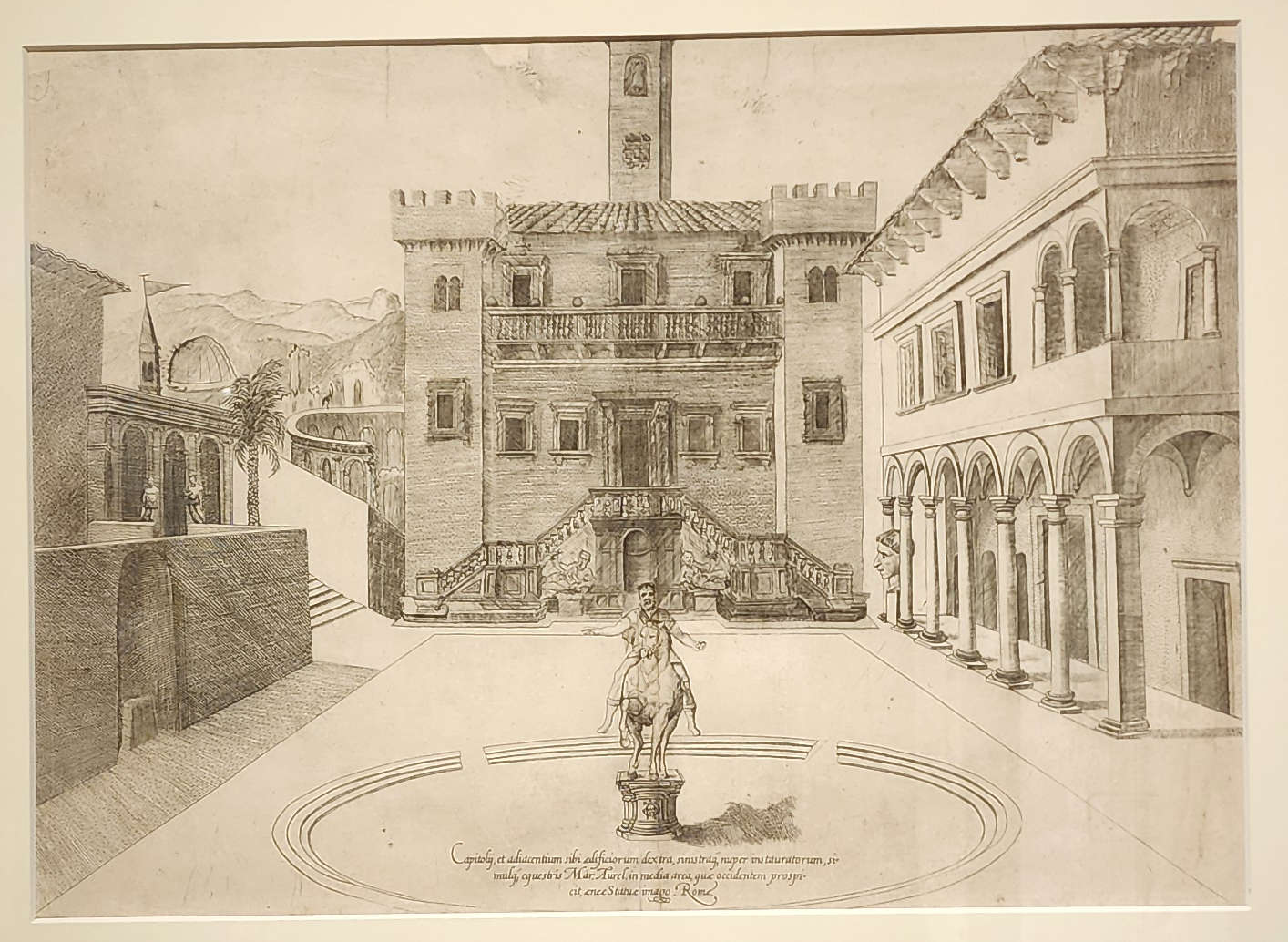

Am Eingang der Ausstellung wird man von dem Porträt von Papst Paul III. von Jacopino del Conte begrüßt.Die Ausstellung im Jubiläumsjahr 2025 beginnt mit einem Jubiläum, nämlich dem von 1550, denn Paul III., dessen Büste von Guglielmo Della Porta an der Rückwand des Saals zu sehen ist, förderte eine Reihe von städtebaulichen Eingriffen , die das Gesicht Roms veränderten (eine Karte von 1555 aus dem Museum von Rom veranschaulicht die Chronologie), von denen einige bereits mit der Ankunft von Kaiser Karl V. 1536 in der Stadt begonnen hatten. Unter diesen Eingriffen sind insbesondere die Verlegung des Reiterstandbildes des Marcus Aurelius vom Lateran auf den Campidoglio im Jahr 1538 (eine kleine Bronzestatue aus dem Museo Nazionale del Bargello ist ausgestellt), die Beauftragung von Michelangelo mit der Neugestaltung des Campidoglio (hier Interessant ist der Vergleich zwischen dem Druck eines anonymen Künstlers aus dem 16. Jahrhundert, der die Piazza del Campidoglio vor dem Umbau durch Michelangelo darstellt, und dem Druck von Étienne Dupérac, der dieselbe Piazza nach dem Projekt von Buonarroti zeigt), und die Eröffnung der Via Paola im Jahr 1543 (das einzige erhaltene Fragment der Originalinschrift der Eröffnung der nach dem Papst benannten Straße ist ausgestellt). Alle Protagonisten der Familie Farnese, die zur Entstehung und Bereicherung der kostbaren Sammlung während der römischen Epoche beigetragen haben, sind mit ihren Porträts im nächsten Saal versammelt, dem die berühmte vergoldete Lilie vorangestellt ist, die in einem Stammbaum das Adelsgeschlecht von Paul III. bis Elisabeth Farnese rekonstruiert: Alessandro Farnese, der spätere Papst Paul III. in seinen Kardinalsgewändern, dargestellt von Raffael, und in päpstlichen Gewändern mit Camauro und Brevier, dargestellt von Tizian, sein Neffe, Großkardinal Alessandro, dargestellt von Perin del Vaga, dann die Porträts von dessen Brüdern, Ranuccio und Ottavio, letzterer neben seiner Frau Margarete von Österreich, und schließlich Odoardo, dargestellt von Domenichino.

Das Symbol und der Ort des Prestiges und der Macht der Familie war der Palazzo Farnese, in dem die Sammlung ihren Platz gefunden hat: Die folgenden Räume sollen daher eine Verherrlichung des Gebäudes sein, sowohl aus architektonischer Sicht (hier sind einige Zeichnungen des gesamten Palazzo, des Hofes und des ersten Stocks ausgestellt) als auch als “Behälter” für antike Statuen, die die verschiedenen Räume schmückten, und für wertvolle Gegenstände, die der Familie noch mehr Prestige verliehen. Im Mittelpunkt des ersten dieser Säle steht derEros auf einem Delphin, eine Statue, die sich im Atrium am Ende der ersten Treppe der Ehrentreppe des Palastes befand, sowie Zeichnungen und Bronzestatuen desHerkules Farnese und eine Miniaturnachbildung des Farnese-Stieres, ebenfalls aus Porzellan, d. h. der beiden monumentalen Statuen, die sich im Großen Hof befanden und bei Ausgrabungen in den Caracalla-Thermen in den Jahren 1545-1546 gefunden wurden (es gibt auch eine detaillierte Marmorbüste von Caracalla). In diesen Räumen ist auch die Skulpturengruppe von Pan und Daphni vom Ende des 2. Jahrhunderts n. Chr. zu sehen, Jh. n. Chr., die von der Studie eines Satyrkopfes von Annibale Carracci aus dem Pariser Louvre, der kleinen Bronzestatue desHerkules als Kind, das Schlangen erwürgt , von Guglielmo Della Porta und der bereits erwähnten Sottocoppa della Tazza Farnese mit Sileno ebbro, einer raffinierten Silberplatte mit Stichelgravur, die von Annibale Carracci im Auftrag von Odoardo Farnese angefertigt wurde, begleitet wird. Alles Werke, die von der Leidenschaft der Familie Farnese für die Antike zeugen.

Weiter geht es mit der Besichtigung der Räume des Palazzo mit der Galerie: In der Mitte des Ausstellungsraums ist auf einer Ebene das von den Carracci mit mythologischen Szenen nach Ovids Metamorphosen bemalte Gewölbe mit dem Triumph von Bacchus und Ariadne in der Mitte nachgebildet; an den Wänden können wir die Vorzeichnungen einiger Details der Fresken von Annibale Carracci und fünf der zehn Skulpturen bewundern, die in Nischen der Galerie aufgestellt wurden: die so genannte Antonia, Dionysos, Ganymed und der Adler, derEros von Farnese und die prächtige Skulpturengruppe des Satyrs mit dem Kinde Bacchus; letztere kehrte bei dieser Gelegenheit nach Rom zurück, nachdem sie im letzten Jahrzehnt des 18. Unmittelbar danach folgt einer der Lieblingsorte des Großkardinals, der Saal der Philosophen, eine den Venusfiguren gewidmete Abteilung, in der die schöne und sinnliche Aphrodite Callipigia, eine Kopie aus der Zeit des Hadrian, die sich im Archäologischen Nationalmuseum in Neapel befindet, hervorsticht: Sie hebt mit beiden Händen den Faltenwurf ihres Kleides an und enthüllt mit einer leichten Drehung ihren schönen Po. Sie war Teil eines Venus-Trios (die beiden anderen hocken und eine von ihnen ist ausgestellt). Ebenfalls ausgestellt ist Pontormos großes Gemälde mit Venus und Amor aus der Galleria dell’Accademia in Florenz, das eine der schönsten Versionen eines Marcello Venusti zugeschriebenen Gemäldes ist, das in den Inventaren des Sala dei Filosofi erwähnt wird.

Ein besonderer Abschnitt ist Fulvio Orsini gewidmet, einem gelehrten Humanisten, Philologen, Numismatiker, Epigraphen und Sammler, der bereits 1554 unter den “Verwandten” von Alessandro Farnese erwähnt wird; er wurde von Ranuccio zum Direktor der Farnese-Bibliothek und später zum Konservator der Sammlungen ernannt und war persönlicher Sekretär des Großkardinals Alessandro und später von Odoardo. Unter seiner Leitung wurde die Farnese-Sammlung zu einer der prestigeträchtigsten des 16. Jahrhunderts. In diesem ihm gewidmeten Saal sind einige der Werke aus Orsinis Sammlung versammelt, die nach seinem Tod durch testamentarische Verfügung in die Farnese-Sammlung gelangten, während seine Bücher der Vatikanischen Bibliothek überlassen wurden. Ausgestellt ist ein Exemplar seiner Imagines et elogia virorum, ein Grundstein für das Studium der antiken Ikonographie, der aus dem Wunsch Fulvio Orsinis entstanden ist, seine eigene Sammlung zu illustrieren. Beispiele aus seiner Kunstsammlung sind die doppelte Herma von Herodot und Thukydides aus pentelischem Marmor aus der MANN in Neapel, der Marcello Venusti zugeschriebene Heiland aus der Galleria Borghese und eine Auswahl von Achatkameen. Mit Fulvio Orsini ist aber auch der Camerino verbunden, ein kleiner Raum im Piano Nobile des Palazzo Farnese, da er für die ikonographische Gestaltung der Dekoration verantwortlich war, die Annibale Carracci anvertraut wurde. Das Ziel war es, die Tugenden der Mitglieder der Familie Farnese zu preisen . In der Mitte des Gewölbes befand sich das heute im Museo e Real Bosco di Capodimonte in Neapel befindliche Gemälde desHerkules am Scheideweg, der sich zwischen Laster und Tugend entscheiden muss. Aus diesem Grund sind hier die vorbereitenden Zeichnungen für die Fresken und eine für denHerkules am Scheideweg auf dem Gewölbe ausgestellt, ebenso wie die wertvolle Achatkamee aus der Renaissance, die Orsini gehörte und seine Ikonographie inspirierte.

Das Eintauchen in die verschiedenen Räume des Farnese-Palastes in seiner Blütezeit, das die Besucher der Ausstellung in der Villa Caffarelli vom Saal aus, in dem sich derEros rittlings auf einem Delphin befindet, durchlaufen können, wird mit dem Abschnitt fortgesetzt, der den Gemälde- und Zeichensälen gewidmet ist: drei Räume im zweiten Stock des Nordwestflügels des Palastes, in denen die Gemälde (über zweihundert), darunter Gemälde mit sakralen Themen und Porträts, sowie die wichtigsten Zeichnungen der Sammlung aufbewahrt wurden. In dieser Abteilung befinden sich also einige der Gemälde mit sakralen Themen, die zur Sammlung gehörten, wie die Madonna der göttlichen Liebe von Raffael und Helfern (heute im Museum von Capodimonte und Real Bosco), die Heilung des Blindgeborenen von El Greco (heute in der Pilotta in Parma) und Christus und die kanaanäische Frau (heute in der Pinakothek Stuard in Parma) sowie die Mystische Hochzeit der Heiligen Katharina (heute im Museum von Capodimonte und Real Bosco) von Annibale Carracci.

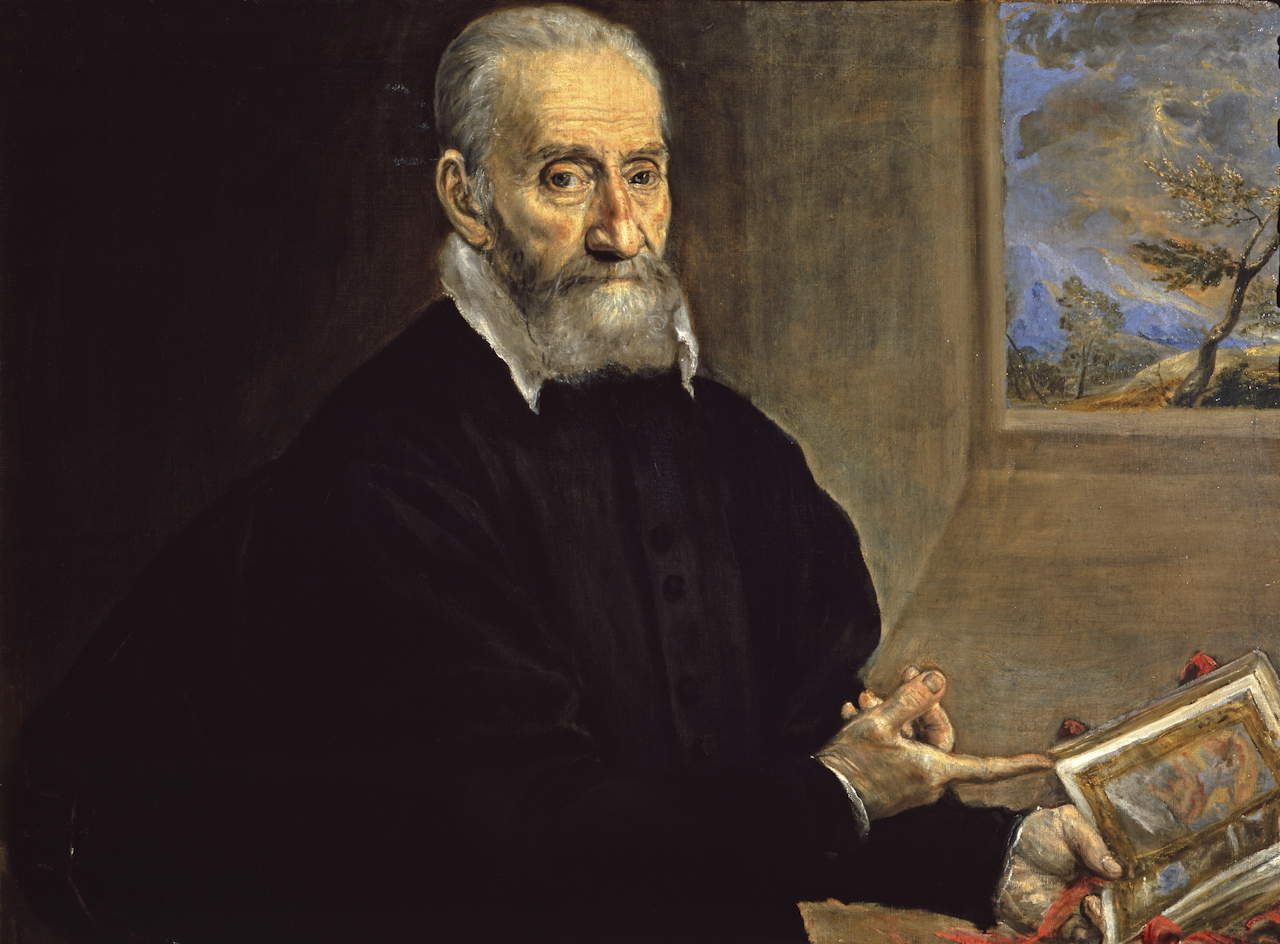

Die Ausstellung schließt mit dem Abschnitt Zwei Sammlungen, ein Schicksal: die Sammlung Farnese und die von Fulvio Orsini, die, wie bereits erwähnt, durch ein Testament in die Sammlung der Adelsfamilie überging. Der Abschnitt feiert die Vereinigung dieser beiden außergewöhnlichen Sammlungen, markiert aber gleichzeitig auch das Ende der prestigeträchtigsten Periode der Farnese-Sammlung, da diese nach dem Tod von Orsini (1600) und dem Tod von Odoardo Farnese (1626) auf einen langsamen Verfall und die anschließende Überführung aus dem Palazzo Farnese und Rom zusteuerte und damit den Wünschen von Großkardinal Alessandro nicht entsprach. Man beachte die Raffinesse, mit der die Kuratoren das Porträt von Giulio Clovio mit dem Stundenbuch, ein Gemälde von El Greco, das zur Orsini-Sammlung gehörte, neben demselben Stundenbuch platzierten, das in dem Werk abgebildet und auf derselben Seite aufgeschlagen ist. Das von Giulio Clovio illuminierte Stundenbuch (dessen Selbstporträt ebenfalls in der Ausstellung zu sehen ist) ist nach seinem Verkauf an die Morgan Library in New York für dieses Ausstellungsereignis zum ersten Mal wieder in Italien zu sehen. In der Mitte dieses letzten Saals ist auch die wunderbare und sehr berühmte Cassetta Farnese zu sehen.

Die Farnese im Rom des sechzehnten Jahrhunderts. Die Farnese imRom des 16. Jahrhunderts:Ursprünge und Schicksal einer Sammlung bietet die Möglichkeit, das Prestige einer Familie zu verstehen, die mit Rom durch wichtige städtische Eingriffe verbunden war, die das Gesicht der Stadt veränderten und gleichzeitig eine der wichtigsten Sammlungen nicht nur der Renaissance, sondern aller Zeiten ins Leben riefen. Ein Triumph von antiken Statuen, kostbaren Gegenständen, Edelsteinen, Gemälden und Zeichnungen, die in einem einzigen Palast versammelt sind, der seinerseits von großen Künstlern der damaligen Zeit dekoriert und mit Fresken versehen wurde. Die Geschichte der Sammlung wird hier von ihren Anfängen bis zu ihrem Niedergang erzählt, Hand in Hand mit der Pracht einer Familie, die in Rom ihren Höhepunkt, aber auch ihr Ende erlebte.

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.