Historische Zentren und zeitgenössische Architektur. Ein Gespräch mit Renzo Piano aus dem Jahr 1992

Dieses Interview wurde im November 1993 in Il Giornale dell’Arte veröffentlicht.

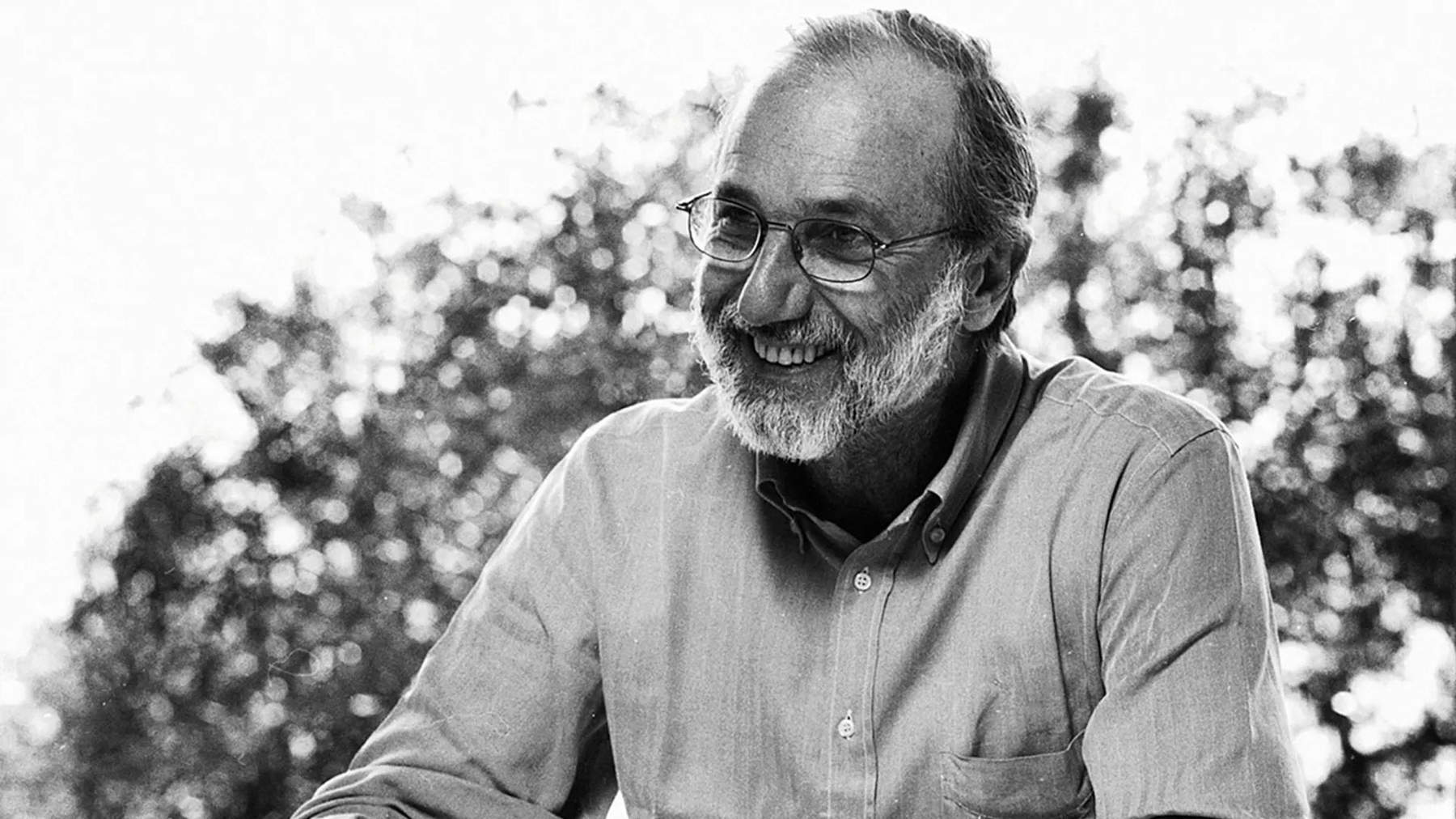

Ich treffe Renzo Piano in seinem Stadtatelier im Herzen von Genua. Ein geschäftiger Bienenstock, aus dessen Fenstern man die romanische, schwarz-weiß gestreifte Fassade von San Matteo, der Adelskirche der Familie Doria, sehen kann. Der Eindruck, den ich von Piano habe, ist, dass nur wenige wie er ein schillerndes Diktum von Tayllerand verkörpern können: “Alles, was übertrieben ist, ist unwichtig”. Dass er nicht übertrieben ist, liegt an einer seltenen Mischung aus Charme, Understatement, intellektueller Eleganz, einer Vorliebe für Klugheit und einem Sinn für Professionalität, den er sich in dreißig Jahren bei einigen der bedeutendsten architektonischen Arbeiten unseres Jahrhunderts erworben hat. Pianos berufliche Erfahrung, vor allem auf internationaler Ebene, verleiht ihm eine natürliche Distanz zu den italienischen Dingen, wie jemand, der die Erde vom Mond aus sieht. Und aus dieser Distanz verblassen die Fallstricke polemischer Töne zu einer raffinierten Gelassenheit, selbst wenn seine Aussagen paradox oder kritisch werden. Von vielen möchte ich gleich drei zitieren, die unser Gespräch umrissen haben: die erste: “Die Tragödie vieler junger Architekten ist, dass sie sofort sehr gut im kritischen Wissen sind, während das Wenige, was ich weiß, ich als Kind gelernt habe, als ich meinem Vater als Bauarbeiter auf Baustellen folgte”; die zweite: “Die Postmoderne hat überhaupt keinen Respekt vor der Vergangenheit, sondern ist nur ein zynischer Wunsch nach Ruhe: ein sicherer Ort durch Fotokopieren”; drittens: “Viele Gebäude der zeitgenössischen Architektur sind unbrauchbar, weil es ihnen an echtem Design mangelt: sie sind nur vergrößerte Modelle”.

BZ. Für den Architekten Piano ist es sowohl aus ästhetischer als auch aus konservatorischer Sicht klar, dass es keinen Sinn macht, ein restauriertes Kunstwerk in einen Ruinenkontext zu versetzen. Aber ein Kontext der Ruine sind die Städte, in denen wir leben. Ein Ruin, der meiner Meinung nach durch die in den letzten Jahren in den historischen Zentren betriebene Politik der Einbalsamierung des Bestehenden noch beschleunigt wird; von der Verhinderung der Vergrößerung auch nur weniger Zentimeter eines Fensters bis hin zu dem Versuch, die Aufrechterhaltung völlig veralteter handwerklicher Tätigkeiten per Gesetz vorzuschreiben. Eine großzügige Position vielleicht, aber eine, die in der Tat die Architektur mit dem Bühnenbild und die produktiven Tätigkeiten mit der Folklore der falschen mittelalterlichen Läden der Fremdenverkehrsämter während der Mortadella-Messe und nicht des Piadina-Festes verwechselt. Erscheint Ihnen das nicht wie die Haltung derjenigen, die der konkreten Dimension der Realität entkommen wollen und unserer Zeit ideologisch eine mögliche kreative Aktivität der Verbindung zwischen Alt und Neu verweigern?

RP. Eine gute Frage, die bereits die Antwort enthält. Ich muss sagen, dass man auch verstehen kann, warum das so ist. Wir sind so unwürdige Erben unserer Vergangenheit, dass wir zwangsläufig überreagiert haben. Nur die Griechen sind meiner Meinung nach noch unwürdiger als wir: Schauen Sie sich nur an, was Athen heute ist. Aber auch mit uns ist nicht zu spaßen. So sehr, dass es uns gelungen ist, unsere Städte von Orten der Volkskultur zu Orten der Volksinkultur zu machen. Warum sind unsere Städte so schön? Nicht, weil sie in geordneter Weise gebaut wurden, sondern weil sie in Kulturen eingetaucht waren, von der des Maurers bis zu der des Architekten, diszipliniert und gleichzeitig frei in ihrer eigenen Welt. Man denke nur an das große Thema der ständigen Instandhaltung, bei der alles erneuert wurde, aber innerhalb einer harmonischen Logik, die niemand auferlegt hatte und die im natürlichen Maß und Verhältnis der Dinge lag. Auch in der Technik gab es keine Probleme mit der Wahl zwischen verschiedenen Materialien und ihrer ästhetischen Einheitlichkeit: in Venedig war es nur Ziegelstein oder, um ein anderes Beispiel zu nennen, Stein in Lecce. Ein Gleichgewicht, das jahrhundertelang anhielt und immer schneller zerbrach, bis in der Nachkriegszeit unsere Städte explodierten. Historische Zentren wurden aufgegeben oder sogar auf erbärmliche Weise abgerissen: wie hier in Genua die Via Madre di Dio. Und die Vorstädte, die gebaut wurden, sind der Beweis für unsere Unfähigkeit, Städte zu bauen: absolut schmutzige, unbewohnbare Orte reiner sozialer Desintegration. Man kann also verstehen, warum diese Situation die von Ihnen erwähnte Angst vor dem Neuen hervorgerufen hat. Ein bisschen, glaube ich, die, die jeder hatte, als das Jahr Tausend nahte. Tausend ist nicht mehr tausend, die Welt geht unter. Also hält er den Schmied an, der gerade dabei ist, das Gitter zu schmieden, und den Schmied gibt es nicht mehr, es gibt keinen Bedarf mehr; er hält den Bäcker an, während er Brot backt, und heute gibt es nur noch eine Bäckerei, die Brot für eine ganze Stadt herstellt; er hält die Milchmagd an, die die Milch in der Aluminiumdose ausliefert, die es nicht mehr gibt, weil es stattdessen Tetrapacks gibt. Kurzum, eine lächerliche Szene für eine überzogene und absurde Reaktion, die nur eine Erklärung für die Unfähigkeit ist, Städte zu verwalten und ihre Qualität zu erhalten.

Es lässt sich jedoch nicht leugnen, dass dem Problem der historischen Zentren heute viel Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Das ist richtig. Wenn auch nur aus dem Grund, dass es an Territorium mangelt, das von der städtischen Explosion der Nachkriegszeit fast vollständig aufgefressen wurde und zwischen unüberwindbaren Realitäten eingezwängt ist, wie in Genua das Meer und die Hügel oder in Turin die Nachbargemeinden; und wenn es noch Territorium gibt, ist es so weit entfernt, dass es praktisch unmöglich ist, die sozialen Dienste zu verwalten und zu organisieren. Infolgedessen gibt es aus einer Reihe von sehr praktischen und vielleicht auch ein wenig kulturellen Gründen ein schüchternes Implosionsphänomen für die historischen Zentren, auf das wir jedoch völlig unvorbereitet sind. Am unvorbereitetesten sind die Politiker, die sich um diese Dinge nicht scheren, weil sie viel schneller einen Autobahnanschluss oder ein schönes Viertel außerhalb der Stadt bauen, als sich mit der Restaurierung des historischen Zentrums zu befassen, wo, wie ich betonen möchte, die aufzuwendende Intelligenz im Vergleich zum Umsatz enorm ist. Es sei daran erinnert, dass die Menge an grauen Zellen, die benötigt wird, um einen Autobahnzubringer für 50 Milliarden zu bauen, sehr gering ist, während die Menge, die benötigt wird, um in einem historischen Zentrum mit denselben 50 Milliarden gut zu arbeiten, unendlich ist. Aber auch die Architekten sind auf die Themen Sanierung und Restaurierung von Gebäuden nicht vorbereitet. Die Arbeit am Bestehenden, die so repräsentativ für unsere Geschichtskultur ist - das heißt, wie ich schon sagte, dieses ständige Übereinanderlegen von einem Tun auf das andere, frei und diszipliniert zugleich -, wird von den so genannten Kreativen des Gewerbes in der Tat als eine Tätigkeit aus zweiter Hand angesehen, bei der es keinen Gestaltungsraum gibt. Die Dummköpfe haben offenbar nicht erkannt, dass die Kreativität umso mehr gefördert wird, je strukturierter man in einer Disziplin ist. Natürlich sollte man mit Kreativität nicht meinen, gymnastische, muskulöse, aufgeregte Dinge zu entwerfen, sondern im Gegenteil, jene ganz einfachen Gesten zu finden, die gerade durch ihre Ruhe mehr Kraft bekommen. Schließlich gibt es noch ein letztes Glied in dieser Kette, nämlich das Unternehmen. Das Unternehmen, das in historischen Zentren arbeitet, ist ein Mikrounternehmen, das in Mikrostrukturen arbeitet. Aber die Mikrostrukturen der Unternehmen sind die handwerklichen, die nicht über die technischen und wirtschaftlichen Mittel verfügen, um ein so großes, komplexes und zeitaufwändiges Problem wie die Restaurierung historischer Zentren zu bewältigen.

Es ist nicht mehr und nicht weniger als die Auslöschung von Kompetenzen, zu der jahrzehntelange Fehlplanungen in historischen Zentren geführt haben.

Das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Die Vernachlässigung der historischen Zentren hat so lange gedauert, dass sich nicht nur ein Vakuum an technischen Fähigkeiten gebildet hat, sondern auch ein Vakuum des Interesses der einfachen Leute, die nicht gelernt haben, wie sie sich um ihre Städte kümmern sollen. Die sinnlose Bautätigkeit in den großen städtischen Randgebieten hat bei Politikern, Unternehmen und Planern angeborene Laster hervorgerufen: Sie hat sie so betäubt, dass sie nicht mehr in der Lage sind, die Feinheiten zu erkennen, die notwendig sind, um in die äußerst heikle Frage der historischen Zentren einzugreifen. Und das ist sehr ernst. Um jedoch auf ein philosophisches Konzept zurückzukommen, das in Ihrer ersten Frage zum Ausdruck kam: Die Stadt ist die Stadt: Sie ist in der Tat ein versteinertes Gedächtnis, aber sie ist auch gegenwärtiges Leben, das nicht einbalsamiert, verschlossen, stillgelegt werden kann: Denn dann geht das Leben anderswo unvermindert weiter und verliert die Wirkung dieses schönen Wortes, das heute kaum noch jemand benutzt, nämlich “Urbanität”. Urbanität verstanden nicht nur im Sinne des Bewohnens der Stadt, sondern auch jener urbanen Verhaltensweisen, jener Zivilisation der Beziehungen, die unsere Städte zu den schönsten der Welt gemacht haben.

Die Unbewohnbarkeit unserer Vorstädte ist offensichtlich eine Lehre, die nicht spurlos an uns vorübergegangen ist. In Rom ist hinter der Basilika San Lorenzo, also auf der größten freien Fläche in der Nähe des historischen Zentrums, der Bau des SDO geplant, d.h. des Geschäftszentrums, das theoretisch das Stadtzentrum von seiner derzeitigen Funktionsüberlastung befreien soll. Haben Sie nicht den Eindruck, dass diese städtebauliche Entscheidung eine Verurteilung zur endgültigen Nahostisierung dessen sein könnte, was bis zur Nachkriegszeit die schönste Stadt der Welt war und immer noch eine der großen europäischen Hauptstädte ist?

Es gibt ein altes genuesisches Sprichwort, das besagt, dass die Mutter der Narren immer schwanger ist. Leider verwandelt sich das seltene Privileg Roms, noch über viel unbebautes Land zu verfügen, in einen Nachteil: ein wertvolles Kapital, das statt eines Vorteils zu einer Gefahr für den weiteren Verfall wird.

Während des Faschismus gab es die letzten Beispiele für die Zerstörung der historischen Stadt und ihre Ersetzung durch neue Gebäude. Die Ergebnisse waren sehr unterschiedlich. Es gibt Beispiele von hoher Qualität, wie in Florenz der Bahnhof Santa Maria Novella von Michelucci oder in Rom die Via dei Fori Imperiali, die nicht nur eine der schönsten Straßen der Welt ist, sondern auch eine außergewöhnliche städtebauliche Maßnahme, um das historische Zentrum mit der Öffnung der Stadt zum Meer hin zu verbinden. Aber es gibt auch düstere Beispiele, wie, wiederum in Rom, die erbärmliche Zerstörung der Spina di Borgo, um Platz für die rhetorische Inszenierung der Via della Conciliazione zu schaffen: eine an sich hässliche städtebauliche Maßnahme, die, da sie keine funktionalen Werte hat, einfach sinnlos ist. Ein bisschen so, wie es wäre, wenn der Hügel, mit dem einige seiner Kollegen die Via dei Fori Imperiali überdecken wollen, tatsächlich errichtet würde. Liegt das Problem also nicht so sehr in der Ungreifbarkeit der historischen Stadt, sondern, wie immer, in der Qualität der Gründe, aus denen man arbeitet, und der Ergebnisse, die man erzielt?

Eigentlich weiß ich nichts über diesen Hügel, obwohl ich Ihnen zustimme, dass er als architektonisches Projekt ziemlich extravagant aussieht. Allerdings möchte ich hinzufügen, dass ich keineswegs gegen das Neue bin. Nicht zuletzt, weil in einigen Fällen, wenn man historische Städte am Leben erhalten will, Einschnitte notwendig sind. Reden wir über Genua: so dicht, so schön und so unbewohnbar. Jahrhundert Gegenstand von Spekulationsgeschäften war, die dazu führten, dass aus 12 m hohen Häusern 24 m hohe Häuser wurden, in 3 m breiten Straßen, die so geblieben sind. Auf diese Weise haben die unteren Stockwerke der Altstadt nicht mehr das Licht der Welt erblickt. Damit will ich natürlich nicht sagen, dass wir die hohen Stockwerke aus den Häusern Genuas entfernen sollten; es wäre nur absurd, sich vorzustellen, dass man alles so lassen sollte, wie es ist, ohne etwas zu tun. Es stimmt, dass die Arbeit in diesem Kontext sehr schwierig ist. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir die Frage der historischen Zentren nicht weiterhin nur theoretisch und nicht praktisch angehen können. Unter anderem mit einer ziemlich terroristischen Theorie, die die Planer von der Unantastbarkeit einer bereits geregelten Situation, wie der der bestehenden Stadt, überzeugt hat. Bislang hatte ich nur wenige Gelegenheiten, in historischen Kontexten zu arbeiten. Ein Fall war kürzlich in Paris, am IRCAM, einem Institut für musikalisch-akustische Forschung neben dem Beaubourg. Dort haben wir einen kleinen Eckturm zwischen zwei Backsteingebäuden aus dem 19. Es war ein kleiner Eingriff, aber sehr sorgfältig, heikel und vorsichtig. In Italien haben wir einen ähnlichen Ansatz für die Basilika von Palladio in Vicenza versucht. Natürlich ging es nicht darum, die Basilika zu berühren, sondern in das Gebäude nebenan einzugreifen, das in den 1950er Jahren aus Stahlbeton gebaut wurde, um die Schäden eines Bombenangriffs im Zweiten Weltkrieg zu kompensieren: schreckliche Vorhangwände, die so gestaltet waren, dass sie Palladios Basilika überragten. Auch hier, wie beim IRCAM, dachten wir, wir könnten einen sehr vorsichtigen und subtilen Eingriff vornehmen, indem wir Backstein verwenden. Aber der Himmel öffnete sich: Sofort wurde der korporative Mechanismus des kultischen Tam-Tam zwischen der Universität, dem Ministerium für das kulturelle Erbe, Italia Nostra, lokalen und anderen Vereinigungen und so weiter und so fort ausgelöst, was zu wahnwitzigen Informationen führte, wie zum Beispiel, dass wir die palladianische Basilika mit einer Plexiglas-Kuppel oder anderen solchen Annehmlichkeiten überdecken wollten. Ein echter persönlicher Angriff, krank vor Provinzialität, Stumpfsinn und Arroganz. In der Tat, wir sind weggelaufen. Aber trotz alledem würde ich sehr gerne an der Antiquität arbeiten können. Auch weil ich Ihnen etwas gestehen will, was ich gar nicht so schlimm finde. Wie jeder andere habe auch ich die typische Angst vor dem leeren Blatt Papier, d. h. vor dem Projekt, das aus dem Nichts erfunden wird. Das ist mir kürzlich bei einem großen Flughafen in Japan passiert, in Osaka, auf einer künstlichen Insel. Ein Fall, bei dem das Papier nicht weißer hätte sein können! Ich musste mich also noch mehr ins Leere stürzen und in kürzester Zeit Bezugssysteme, Disziplinen, Regeln und Ordnungen erfinden, wobei ich alle möglichen Argumente für diesen speziellen Fall heranziehen musste: den Wind, das Klima, die Wellen und alles andere, was einem einfällt. Wenn man dagegen in einem historischen Zentrum arbeitet, muss man sich nicht abmühen, dieses System aufzubauen, denn es ist bereits vorhanden. Es gibt nichts zu erfinden in Bezug auf Kultur, Technologie, Volumen, Verhältnisse, Proportionen, Funktionen. Es liegt alles vor einem.

Um bei seinem traurigen Fall in Vicenza zu bleiben, ist eine offensichtliche Beobachtung für diejenigen, die sich wie ich mit Problemen der Materialerhaltung befassen, dass jeder Akt, der darauf abzielt, ein geschädigtes Artefakt - sei es Architektur, Malerei oder Skulptur - zu restaurieren, unweigerlich zu einer Veränderung seiner ästhetischen Erscheinung führt. Deshalb ist es dilettantisch, wenn nicht gar dumm, zu glauben, wie es viele Theoretiker - aber nicht Praktiker - der Restaurierung tun, dass es möglich ist, in ein zerstörtes Artefakt einzugreifen und dabei das ästhetische Erscheinungsbild zu bewahren, das die Natur und der Zufall ihm verliehen haben. Nicht zuletzt, weil, wie uns Giovanni Urbani lehrte, das, was per definitionem nicht erhalten werden kann, die Ruine selbst ist. Sind sich Ihrer Meinung nach “die universitären und ministeriellen Sekten-Tam-Tam-Spieler” darüber im Klaren, dass ihr konservatorischer Ästhetizismus den Verlust unseres künstlerischen Erbes noch beschleunigt?

Die Sekten-Tam-Tam-Spieler wollen im Allgemeinen nur unter sich musizieren, ohne diejenigen, die andere Instrumente spielen, in die Gilde aufzunehmen. Schließlich sind sie vor allem daran interessiert, zu kontrollieren, wen sie in Italien in die bürokratischen Karrieren hineinlassen, von den Universitäten bis zu den Superintendenturen, damit sie sich gegenseitig immer wieder sagen können, dass sie gut sind und in ministerielle Kommissionen oder ähnliches kommen. Mit dem Ergebnis, dass das Fehlen einer konkreten Konfrontation auf der internationalen Bühne die Sekte zu einer provinziellen Isolation verurteilt, was sie etwas lächerlich macht. Aber ich möchte mit dieser Prämisse nicht missverstanden werden. Denn während ich einerseits den extremen Naturschützern per definitionem nicht zustimmen kann, sehe ich andererseits mit großer Sorge den gegenteiligen Exzess. Nämlich die Prosopopöie derjenigen, die sagen, da wir uns zu allen Zeiten frei geäußert haben, können und müssen auch wir das tun. Allzu oft verbirgt sich hinter diesen Aussagen nicht das Vertrauen in die eigenen intellektuellen und expressiven Möglichkeiten, sondern schlichtweg Arroganz. In meiner eigenen kleinen Welt bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass es immer eine Schwelle gibt, an der die Klugheit aufhört; und dass es immer ein Gleichgewicht zwischen Klugheit und Mut gibt. Eine sehr empfindliche und labile Grenze, die sich jedes Mal ändert: bei der Basilika von Palladio liegt sie an einem bestimmten Punkt, beim Lingotto an einem anderen; eine Schwelle, unterhalb derer Klugheit zu Feigheit wird und oberhalb derer Mut zu Gewalt.

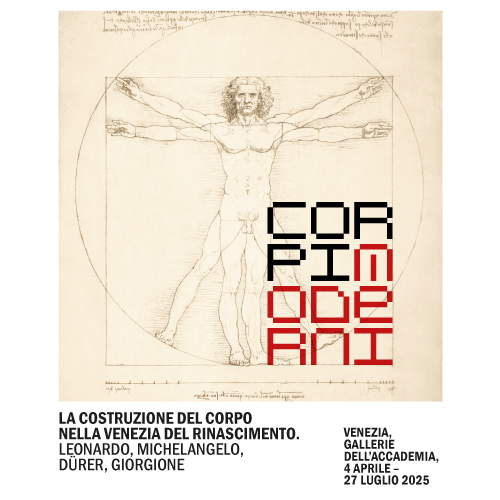

Wie jeder weiß, gibt es schöne und sehr unterschiedliche Museen und Ausstellungen, wie das Beaubourg in Paris und die Sammlung De Menil in Houston; und in Turin die Alexander Calder-Ausstellung im Palazzo Vela. Warum diese Unterschiede? Und gibt es Ihrer Meinung nach einen Unterschied zwischen der Gestaltung eines Museums für antike Kunst und eines für moderne Kunst?

Natürlich gibt es die. Allerdings muss ich sagen, dass ich von Natur aus ein Praktiker und auch ein bisschen ein Experimentator bin: Für mich gilt das Prinzip von Versuch und Irrtum, so dass ich Ihnen nicht sagen kann, inwiefern sich diese Museen unterscheiden würden, obwohl sie es sicherlich täten. In einem Museum für antike Kunst wären der sakrale Aspekt und die Aufmerksamkeit für die Probleme der Erhaltung, die mit der Zartheit und Zerbrechlichkeit der ausgestellten Objekte zusammenhängen, wahrscheinlich größer. Es stimmt auch, dass das Beaubourg und die Sammlung De Menil oder bestimmte Ausstellungskonzepte sehr unterschiedlich sind. Aber nicht aus Eklektizismus, sondern weil die Anlässe, zu denen Museen und Ausstellungen organisiert wurden, sehr unterschiedlich sind, von der Geschichte der Sammlungen bis zu den auszustellenden Kunstwerken usw. Bei der Beurteilung der Veränderungen sollte man nie vergessen, dass man erwachsen wird, älter wird und einen weißen Bart bekommt: So ist das Leben. Das Beaubourg zum Beispiel wurde nie als Museum geboren, sondern als ein ganz besonderer Scherz, der der institutionellen Welt der Kulturgebäude gemacht wurde: eine Geste der Ungeduld und der Respektlosigkeit. Aber es war keine Respektlosigkeit um ihrer selbst willen, sondern nur ein bisschen pervers oder, wie soll ich sagen, unhöflich, um die Neugierde der Menschen zu wecken. Was ich auch heute noch denke, kann - für diejenigen, die nicht zur Gemeinde der Gebildeten gehören - der wirksamste Funke sein, um sich der wirklichen Kultur zu nähern und nicht der erzählten. Denken Sie an die Respektlosigkeit der Idee, eine Skulptur von Max Ernst oder Alberto Giacometti mit ganz Paris im Hintergrund zu sehen. Es war ein Versuch, die Regel zu brechen, dass ein Kunstwerk immer in einem gut isolierten weißen Kasten zu sehen ist; warum versuchen wir also nicht einmal, es mit dem Leben zu kontaminieren: den Menschen, dem Trubel, dem Durcheinander. Einen Moment später machen wir die Calder-Ausstellung in Turin. Dort war es eine andere Sache. Wir hatten 400 Objekte auszustellen. Zuerst haben wir uns einen Spaß daraus gemacht, sie zu betrachten, bis wir auf die Idee kamen, sie in der Dunkelheit eines blauen Mikrokosmos schweben zu lassen und sie einzeln zu beleuchten. Im Gegensatz zu Beaubourg standen in diesem Fall die Mobiles von Calder im Mittelpunkt des Interesses derjenigen, die sie betrachten mussten, und zwar so sehr, dass das Licht für alles andere ausgeschaltet wurde. Der Zauber war allgegenwärtig.

Und die Sammlung De Menil?

Das war ein ganz anderes Abenteuer. Ging es in Paris darum, den Auswüchsen des institutionellen Funktionierens der Kulturriten zu entkommen, so war das in Houston überhaupt nicht nötig. Houston-Texas ist eine Prärie mit Cowboys und einer außergewöhnlichen Frau, Dominique De Menil, die mit ihrem Mann John, einem Ölprospektor, nach Amerika kam. Dominique De Menil schlug dort Wurzeln und baute, zunächst mit John und dann allein, die außergewöhnliche Sammlung von Kunstwerken auf, die jeder kennt. In diesem Fall war das Thema genau das Gegenteil des Beaubourg. Es ging um die Heiligkeit des Ortes der Kunst, um die zentrale Bedeutung des natürlichen Lichts für eine stille und aufmerksame Betrachtung von nur etwa hundert Werken, die aus den mehr als zehntausend Werken der Sammlung ausgewählt wurden, die in dem darüber liegenden Gebäude, der Schatzkammer, aufbewahrt werden. Das ist eine Idee, an die ich nicht sofort gedacht hatte und die Dominique und mir bei einem Gespräch an einigen Abenden in seinem Haus kam. Das Argument, auf das Dominique De Menil in diesen Gesprächen am häufigsten zurückkam, war, dass Emotionen nicht kiloweise hergestellt werden. Selbst wenn man sich eine Ausstellung der außergewöhnlichsten Künstler ansieht, bleiben vielleicht ein Dutzend Bilder im Gedächtnis. Irgendwann ist bei jedem der Vorrat an emotionaler Energie erschöpft. Kurz gesagt, es gibt eine Art von Museumsmüdigkeit, die nicht nur die Beine und Füße, sondern auch den Kopf betrifft: der Nebel der Empfindungen, der in einem entsteht. Aus dieser sehr berechtigten Überzeugung heraus entstand die Idee, von Zeit zu Zeit einen sehr begrenzten Teil der Werke auszustellen und den Großteil der Sammlung in einem vom Museum getrennten Gebäude aufzubewahren, das wir “Schatzhaus” genannt haben. Eine Idee, die auch den Vorteil hat, dass sie die Kuratoren dazu zwingt, die Sammlung De Menil mindestens einmal im Jahr neu zu erfinden: sie neu zu studieren, sie neu zu untersuchen, sie in einem anderen Zusammenhang neu zu lesen.

Diese Idee von Ihnen geht jedoch genau in die entgegengesetzte Richtung zu den Projekten, die man in Italien jetzt vorschlägt, um die Einlagen auf Null zu setzen und das Museum zu einem Grand Museum zu machen. Ein Größenwahn inmitten von Demagogie, administrativer Sorglosigkeit und einer Bilanz am Ende der Saison, der dazu geführt hat, dass einige der falschen großen Provinzmuseen eine Nummer machen, indem sie alles ausstellen, was es in den Depots gibt: sogar die Zeichnungen. Letzteres ist eine konservativ unerhörte Tatsache, die nur hier und vielleicht in der Dritten Welt vorkommt.

In der Zwischenzeit würde ich sagen, dass es einen erheblichen Unterschied zwischen einer Sammlung moderner Kunst und einer Sammlung alter Kunst gibt. Für De Menil stellt sich der Fall zwar nicht, weil sie auch aus primitiver und antiker Kunst besteht: römische und hellenistische. Aber vielleicht gerade weil die Sammlung so umfangreich ist, fällt es leichter, sich vorzustellen, sie in Stücken zu lesen. Wenn man hingegen eine Sammlung hochwertiger antiker Gemälde hat, die homogen eine oder mehrere Epochen repräsentieren, wird es viel schwieriger, nur einen Teil davon auszustellen. Und deshalb glaube ich an die Machbarkeit eines großen Museums. Es müsste nur sehr sorgfältig gemacht werden. Auch weil, um bei dem zu bleiben, was Sie vorhin über die Nullstellung der Depots sagten, dies sowohl für die Nutzer als auch für das Museum ein undenkbares Unterfangen zu sein scheint. Die absurde Größe von Zehntausenden von Quadratmetern, die die Museen in Anspruch nehmen müssten, um alles, was sie bewahren, ausstellen zu können, hätte wirtschaftliche Auswirkungen, sowohl sofort in Form von Kosten für die Restaurierung der Wände als auch später in Form von Verwaltungskosten, die nicht nur irrsinnig, sondern für ein Land wie das unsere, das von dem uns allen bekannten Haushaltsdefizit geplagt wird, völlig untragbar wären. Beschränken wir uns auf den Diskurs über die Aufbewahrung der Säle. Angesichts der Besuchermassen, die heute in die Museen strömen, ist jedem klar, dass einfache Kameras zur Sicherung der Werke nicht ausreichen. Die ständige Anwesenheit von Aufsichtspersonal in den Sälen ist absolut notwendig. Personal, das bezahlt werden muss. Ganz zu schweigen von den Klimaanlagen in den Räumen, den kleinen und großen Wartungskosten und allem anderen, was nötig ist, um die “Museumsmaschine” am Laufen zu halten. Wenn das Problem, das es zu lösen gilt, wirklich das der Ausstellung von Werken in den Depots ist, dann würde es genügen, wenn diese nicht mehr der Ort der Verwahrlosung und Vernachlässigung wären, der sie heute sind. Das heißt, es würde genügen, wenn die Museumsdirektoren den Weg zwischen den Lager- und Ausstellungsräumen intelligent nutzen würden, was meiner Meinung nach bis zu einem gewissen Grad immer möglich ist.

Die vielgepriesenen Fußgängerinseln, die im Sinne eines gewissen ideologischen Optimismus der 1970er Jahre die Menschen dazu bringen sollten, sich ihre Städte zurückzuerobern, erweisen sich zunehmend als Desaster. Abgesehen von der anthropischen Verschmutzung durch Müll, Dosen, Zigarettenstummel usw. und abgesehen vom Vandalismus hat sich gezeigt, dass die produktiven Tätigkeiten, statt wie gedacht sesshaft zu bleiben, sofort auf den vulgärsten tertiären Sektor von Jeans, bunten Lappen, Pailletten reduziert werden. Allerdings muss man zugeben, dass die historischen Städte nicht in der Lage sind, den heutigen Autoverkehr aufzunehmen. Wie lassen sich Ihrer Meinung nach diese beiden scheinbar gegensätzlichen Bedürfnisse in Einklang bringen?

Das ist eine sehr komplexe und zugleich interessante Frage, denn ich teile Ihren Gedanken, dass der etwas nordische, eisige Traum von der fußgängerfreundlichen Stadt keinen Sinn macht. Im Gegenteil, ich denke, man kann sagen, dass gerade die Kontamination von Waren, Wagen und Menschen eine der Qualitäten unserer historischen Städte war. In dieser Zeit war ich mit einem sehr schwierigen Thema konfrontiert: dem Bau eines Stücks Stadt im alten Herzen des Berlins der 1930er Jahre, dem Potsdamer Platz. Unter dem Gesichtspunkt der Mischung von Funktionen, Verhaltensweisen usw. war unser kulturelles Referenzmodell zwangsläufig das humanistische, die Stadt der Vergangenheit. Wir versuchten jedoch, dem Missverständnis zu entgehen, dass diese unsere europäische humanistische Stadt eine Fußgängerstadt sein müsse. Daher wurde der Verkehr bis zu einem gewissen Grad in das Projekt einbezogen, denn man kann eine moderne Stadt nicht veröden lassen, indem man ihr die Verkehrsmittel vorenthält: Das ist sogar unnatürlich. Aber dieses Berlin ist ein Fragment einer Stadt, die im Entstehen begriffen ist, so dass es eine gewisse Entscheidungsfreiheit geben kann. Anders verhält es sich bei antiken Städten, die zwar mit dem Verkehr vereinbar sind - selbst die schwierigsten wie Genua, wo wir uns befinden -, aber nicht unbedingt mit allen Arten von Verkehr vereinbar sind. Zunächst einmal stellt sich die Frage, wie die Zufahrtssysteme geregelt werden können. Das ist ein Thema, das man mit großer Vorsicht angehen muss, denn wenn man die Außenbezirke der historischen Stadt mit zu vielen Parkplätzen verstopft, kann man den gegenteiligen Effekt erreichen, nämlich eine zentripetale Kraft, die von der Stadt ausgeübt wird. Es ist also zunächst wichtig, ein Gleichgewicht zwischen diesen Magneten der äußeren Anziehungskraft, also den Parkplätzen, und dem Verkehr, dem öffentlichen Verkehr, herzustellen, der im Grunde genommen die intelligenteste Art ist, die alte Stadt zu bedienen.

Können Sie mir konkrete Beispiele nennen?

In Venedig, wo ich mich gerade mit diesem Thema befasse, besteht die Idee darin, den gesamten Zufahrtsverkehr vor der Stadt zu stoppen; und auf dem Wasser, wo Venedig wirklich liegt, bewegt man sich nur mit dem Vaporetto. Aber warum spreche ich von Venedig? Weil Reden wie diese nicht verallgemeinert werden können. Es gibt unendlich viele Morphologien historischer Städte in Italien, von denen man von Fall zu Fall abwägen muss, wie viel und welche Art von öffentlichem Verkehr zugelassen werden soll; ob dieser nicht einmal an der ersten Außengrenze Halt machen sollte, oder ob nur eine neue Generation von Verkehrsmitteln, die speziell für den Verkehr innerhalb der Stadtmauern konzipiert sind, diese mit größtmöglicher Leichtigkeit durchdringen kann. Fahrzeuge für Behinderte, ältere Menschen, Material für die in der Stadt tätigen Handwerker, Lebensmittellieferungen und dergleichen mehr. Die überwiegende Mehrheit der Menschen wird sich angesichts der begrenzten Größe historischer Städte und der damit verbundenen kurzen Entfernungen zu Fuß fortbewegen können. Ich möchte nicht naiv erscheinen, aber ich denke, es wäre falsch, den Versuch aufzugeben, spezifische Werkzeuge für die neuen Bedürfnisse der historischen Stadt zu entwickeln. Dies nicht zu tun, würde bedeuten, weiterhin in der derzeitigen Pattsituation zu leben. Denn wenn es wahr ist, dass unsere Städte für den Autoverkehr nicht geeignet sind, dann ist es auch wahr, dass die unterschiedslose Eliminierung aller Verkehrsarten aus den Städten bedeutet, dass sie nicht mehr funktionieren, d.h. dass sie praktisch tot sind.

Auch aus diesen Gründen entleeren sich die historischen Stadtzentren langsam von Einwohnern und produktiven Tätigkeiten. Bleiben wir bei dem Problem, wie man sich in den historischen Zentren bewegen kann, was könnten die Lösungen sein?

Vor vielen Jahren hatten wir mit der UNESCO versucht, dieses Problem anzugehen. Wir hatten es eher für die Schiffbauindustrie getan. Um den Bedarf an leichter Ausrüstung für kleine Bauarbeiten zu decken, hatten wir Kräne gebaut, die sehr leicht zu transportieren und zu benutzen waren. Es waren Vorrichtungen, die auf dem Boden standen und nur einen Flaschenzug an der Spitze hatten. Auch für den Transport hatten wir Prototypen von Elektrofahrzeugen mit sehr weichen gummierten Rädern gebaut, die auch leicht Treppen steigen konnten. Ein Experiment, das technisch sehr gut lief, aber aufgrund der Zugehörigkeit zu einer völlig anderen Welt nie zum Einsatz kam. Und das ist wirklich unverständlich. Denken Sie nur daran, dass ich heute Morgen eine halbe Stunde lang mit Osaka telefoniert habe, wo wir seit einiger Zeit wasserdichte Gelenke testen. Wie ich es immer tue, von den ’Gerberette’-Balkenköpfen für den Beaubourg bis zu den so genannten ’Blättern’ von De Menil, und ich könnte noch so weiter machen für meine ganze Architektur, habe ich zuerst den Prototyp dieser Verbindungen entworfen und dann ein reales Modell bauen lassen, das alle Belastungstests im Labor bestanden hat; Aber als man ein Erdbeben simulierte und es gleichzeitig mit einem Flugzeugpropeller mit Wasser und einem Wind von 250 km pro Stunde beschoss pro Stunde: Da haben wir festgestellt, dass Wasser eindringt. Wir haben uns mit französischen, japanischen und Schweizer Gruppen in Verbindung gesetzt, um dieses technische Problem zu lösen. In einem Telefonat heute Morgen wurde mir mitgeteilt, dass die von den Schweizern vorgeschlagene Lösung bei einem Test gestern Nachmittag funktioniert hat. Ich frage mich also: Wenn man solche ganz konkreten technischen Probleme in der Architektur lösen kann, warum kann man dann nicht alle technischen Probleme im Zusammenhang mit der Planung, die historische Zentren wirklich schützt, ebenso konkret angehen? Warum fangen die Stadtplaner nicht an, die Architekten um wirklich professionelle Dienstleistungen zu bitten, anstatt sich über die Farben des Putzes in historischen Städten oder, wie Sie selbst sagten, über die Anzahl der Zentimeter zu streiten, um ein Fenster zu verbreitern?

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.