Islamische Vorhänge in einem Fresko aus dem 13. Jahrhundert in Ferrara: junge Wissenschaftlerin interpretiert die Ikonographie

Eine einzigartige Darstellung eines islamischen Baldachins in einer Kirche aus dem 13. Jahrhundert, genauer gesagt in der Kirche von Sant’Antonio in Polesine in Ferrara. Jahrhundert, genauer gesagt in der Kirche Sant’Antonio in Polesine in Ferrara. Die Interpretation dieser einzigartigen Ikonographie stammt von der jungen Wissenschaftlerin Federica Gigante von der Universität Cambridge, die die Ergebnisse ihrer Studie in der Februarausgabe 2025 des Burlington Magazine veröffentlichte. Der Artikel von Federica Gigante analysiert ein einzigartiges Fresko aus dem 13. Jahrhundert in der Apsis der Kirche Sant’Antonio in Polesine in Ferrara, das bereits Gegenstand einer 2005 veröffentlichten Studie von Chiara Guerzi war, in der die Ikonographie erstmals auf Baldachine ausgerichtet wurde. Gigante zufolge erinnert der Baldachin an die islamischen tragbaren Zelte, insbesondere die aus al-Andalus (d. h. Spanien unter islamischer Herrschaft), die aus Seide und Gold gewebt waren und oft von den christlichen Armeen während der Reconquista erbeutet und später wieder verwendet oder als diplomatische Geschenke nach Europa geschickt wurden. Dieses Fresko ist möglicherweise der einzige erhaltene bildliche Beleg für die Praxis der Wiederverwendung wertvoller islamischer Strukturen in einem christlichen Kontext.

Die Verwendung von islamischen Textilien in mittelalterlichen europäischen Kirchen ist gut dokumentiert. Viele dieser Textilien, sowohl aus dem westlichen als auch aus dem östlichen Islam, wurden wiederverwendet, um Reliquien oder die Körper berühmter Persönlichkeiten einzuhüllen. Ein Beispiel dafür ist das Grabtuch des Heiligen Josse, ein Tuch aus Khurasan, das Emir Abu Mansur Bukhtakin (gest. 961) 1134 gestiftet wurde und bis heute erhalten ist. Selbst christliche Herrscher wurden in islamische Seidenstoffe gehüllt, wie die Gräber im Kloster Santa María la Real de Las Huelgas in Spanien zeigen, das eine der größten Sammlungen mittelalterlicher andalusischer Textilien besitzt.

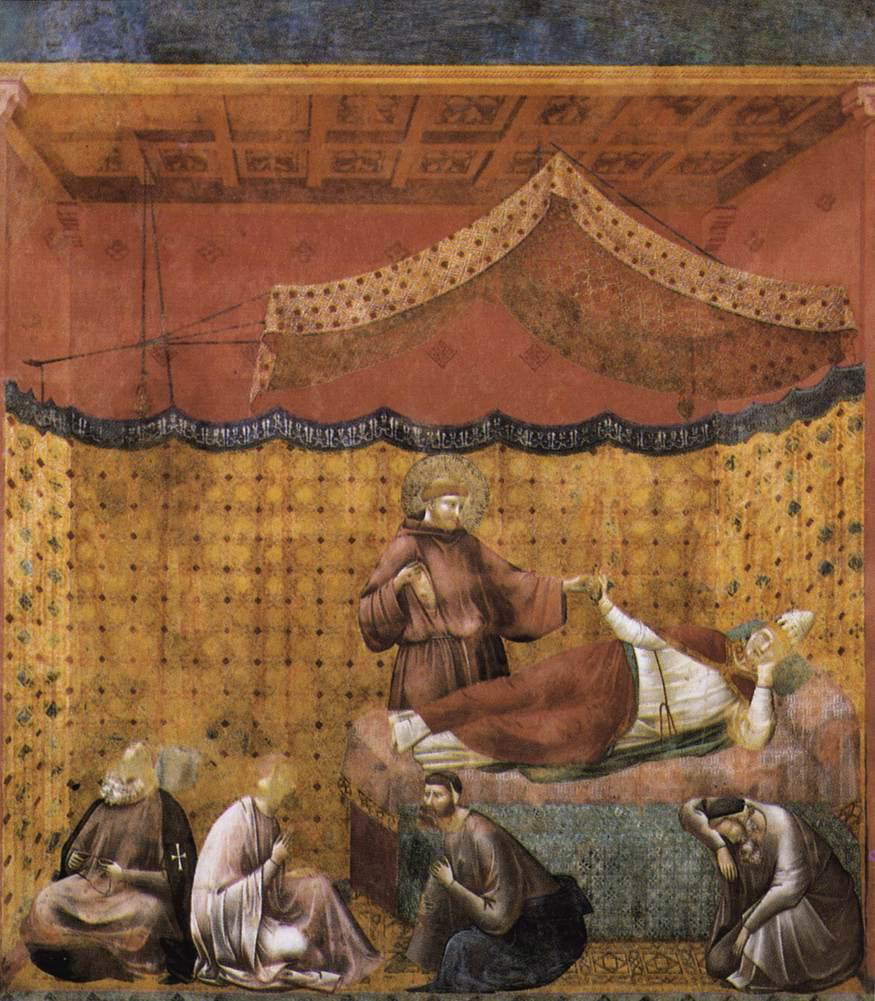

Diese Stoffe waren auch in den italienischen Darstellungen des 13. bis 14. Jahrhunderts sehr präsent. Ein Beispiel dafür ist Ambrogio Lorenzettis Jungfrau mit Kind (1335-40) in der Pinacoteca Nazionale in Siena, wo ein islamischer Teppich unter den Füßen der Madonna zu sehen ist; dasselbe gilt für Pietro Lorenzettis Geburt der Jungfrau im Museo dell’Opera del Duomo in Siena. Außerdem wurden italienische Kirchen häufig mit Vorhängen aus islamischen Stoffen geschmückt. Die Obere Basilika des Heiligen Franziskus in Assisi selbst enthält Fresken von Giotto, in denen Vorhänge mit arabischer Pseudokalligrafie erscheinen, die von echten Stoffen aus Andalusien inspiriert sind.

Das Fresko von Sant’Antonio in Polesine

In der Apsis der Kirche Sant’Antonio in Polesine befindet sich ein seltenes Beispiel einer malerischen Dekoration, die ein islamisches Zelt darstellt, das in einen Baldachin über dem Altar umgewandelt wurde. Das 1249 von Beatrice II. d’Este gegründete Kloster wurde dank der Unterstützung durch die mächtige Familie Este zu einem angesehenen Ort. Die Ausschmückung der Kirche begann im späten 13. Jahrhundert und umfasste einen Freskenzyklus über das Leben Christi sowie eine gemalte Draperie, die den unteren Teil der Apsiswände bedeckt. Im 15. Jahrhundert wurde das Fresko teilweise mit Geschichten aus dem Leben der Madonna und Jesu bedeckt, aber die Draperie war noch teilweise sichtbar. Während sich die Aufmerksamkeit der Kritiker stets auf die späteren Fresken konzentrierte, hat die Islamwissenschaftlerin Federica Gigante (sie hatte sich bereits im vergangenen Jahr mit der Entdeckung eines seltenen Astrolabiums in Verona hervorgetan) vor allem den Vorhang untersucht.

Das Fresko zeigt ein Gewebe mit achtzackigen Sternmotiven, die in Medaillons mit goldenen Details eingeschrieben sind, auf einem gelben, mit Rauten verzierten Hintergrund. Ein oberes und ein unteres Band enthalten Pseudo-Inschriften im kufischen Stil, auf die Guerzi in seinem Artikel von 2005 erstmals hinwies, und imitieren die Inschriften, die auf echten islamischen Textilien zu finden sind. Die Künstler versuchten, den Vorhang realistisch aussehen zu lassen, indem sie Fransen und Falten malten, um die optische Täuschung des hängenden Stoffes zu verstärken.

Oberhalb des Vorhangs, in den Lünetten der Seitenwände der Apsis, ist ein zweistöckiger konischer Aufbau dargestellt, der gelb und rot gefärbt ist und mit floralen Verzierungen und gemalten Edelsteinen versehen ist. Die Ähnlichkeit mit Darstellungen islamischer Zelte lässt vermuten, dass es sich bei dem gemalten Baldachin um eine getreue Nachbildung eines echten islamischen Zeltes handelt. Die illusionistische Wirkung wird durch einen Sternenhimmel und gemalte Vögel zwischen den Falten des Zelts verstärkt, wodurch der Eindruck eines offenen Raums unter einem Zelt im Freien entsteht.

Vergleiche mit islamischen Vorhängen und Textilien

Die Verwendung von kufischen Pseudo-Inschriften auf dem Sant’Antonio-Fresko in Polesine lässt vermuten, dass der dargestellte Stoff von einem authentischen islamischen Vorbild inspiriert wurde. Diese Art der stilisierten Kalligrafie war bei Textilien aus Andalusien, Anatolien und Persien üblich. Ein ähnliches Beispiel ist die Tunika des Don Felipe, deren Dekoration einem gemalten Tuch in der Basilika des Heiligen Franziskus in Assisi entspricht.

Die blaue und goldene Farbe des Freskos erinnert an die kaiserlichen Stoffe der islamischen und byzantinischen Welt, wie den berühmten Blauen Koran (9.-10. Jh.) und den Mantel von Kaiser Heinrich II. Das im Diözesanmuseum von Fermo aufbewahrte Gewand aus Fermo, ein islamischer Stoff, der in ein liturgisches Messgewand umgewandelt und dem heiligen Thomas Becket zugeschrieben wird, weist eine ähnliche Verzierung auf und könnte ursprünglich ein Vorhang oder Baldachin gewesen sein, wie der in Ferrara gemalte.

Zu den wenigen erhaltenen Fragmenten islamischer Vorhänge gehört der Deckel eines Kissens von María de Almenar (13. Jh.), das aus Seide und Gold gewebt ist und mit Medaillons und kufischen Pseudo-Schriften versehen ist, die dem Gemälde des Heiligen Antonius in Polesine ähneln. Weitere Beispiele sind der Mantel von Don Rodrigo Ximénez de Rada und die Kasel von Prinz Philipp von Kastilien, die beide im 13.

Islamische Zelte als Kriegsbeute und diplomatische Geschenke

Islamische Zelte waren oft Kriegsbeute, diplomatische Geschenke oder Symbole der königlichen Macht. Im Jahr 939, nach der Schlacht von Simancas in Spanien, nahm König Ramiro II. von León ein prächtiges Zelt von Kalif Abd al-Raḥmān III. entgegen. Im Jahr 1212 schickte Alfons VIII. von Kastilien Papst Innozenz III. einen seidenen Baldachin, der dem Almohadenkalifen Muhammad al-Nāṣir gehört hatte und der im Petersdom ausgestellt wurde.

Vorhänge wurden auch als Prestigesymbol gestiftet. Derabbasidische Hārūn al-Rashīd schickte ein Zelt an Karl den Großen, und 1338 tauschten die Mamelucken Seidenzelte mit den Mariniden aus. Im Jahr 1576 schickte Schah Tahmasp von Iran Sultan Murad III. ein Zeremonienzelt. Auch im Westen wurden Zelte als diplomatische Geschenke angeboten: 1248 schickte Ludwig IX. von Frankreich ein Zelt an den Neffen von Dschingis Khan, Güyük Khan. In Ferrara erhielt das Kloster des Heiligen Antonius in Polesine zahlreiche päpstliche Geschenke, darunter kostbare Stoffe, Seide und Gold, zu denen auch ein andalusisches Zelt gehört haben könnte, das später als Baldachin bemalt wurde.

Das Fresko des Heiligen Antonius in Polesine ist daher ein außergewöhnliches Zeugnis für die Verbreitung und Wiederverwendung islamischer Gegenstände im mittelalterlichen Europa. Es ist das einzige bekannte Beispiel für eine maßstabsgetreue Darstellung eines islamischen Zeltes, das in einen Baldachin für einen christlichen Altar verwandelt wurde. Seine Treue zu andalusischen Textilmodellen lässt vermuten, dass der Künstler Zugang zu einem echten Zelt oder einem ähnlichen Stoff hatte. Und nicht nur das: Da in der Apsis der Kirche Nägel und Bügel zu sehen sind, an denen wahrscheinlich Textilien aufgehängt wurden, ist es sehr wahrscheinlich, dass in der Kirche ein echtes islamisches Zelt aufbewahrt wurde.

Die Kirche Sant’Antonio in Polesine bietet somit einen einzigartigen Einblick in die Kontinuität und den Wandel der islamischen Kunst und Ikonografie in der christlichen Welt des Mittelalters und zeigt die Bedeutung dieser Artefakte als Symbole für Macht, Prestige und Heiligkeit.

|

| Islamische Vorhänge in einem Fresko aus dem 13. Jahrhundert in Ferrara: junge Wissenschaftlerin interpretiert die Ikonographie |

Achtung: Die Übersetzung des italienischen Originalartikels ins Deutsche wurde mit Hilfe automatischer Tools erstellt. Wir verpflichten uns, alle Artikel zu überprüfen, aber wir garantieren nicht die völlige Abwesenheit von Ungenauigkeiten in der Übersetzung aufgrund des Programms. Sie können das Original finden, indem Sie auf die ITA-Schaltfläche klicken. Wenn Sie einen Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.