Il Cinquecento veneto. Arte, sviluppi, artisti principali

Agli inizi del Cinquecento, la Repubblica di Venezia aveva terminato la sua fase di espansionismo sulla terra ferma arrivando ad annettere ai propri territori una vasta porzione dell’Italia settentrionale che all’incirca corrispondeva alle odierne regioni del Veneto, del Friuli, della Lombardia orientale (esclusa Mantova) e della Romagna. E in più, con l’annessione del regno di Cipro al cosiddetto Stato da Màr (ovvero i territori veneziani d’oltremare) era riuscita ad allargare i propri domini marittimi. L’ambizioso espansionismo veneziano (di cui si è parlato anche in precedenza) ebbe anche dei risvolti negativi: per conquistare la Romagna, Venezia ingaggiò una lotta contro lo Stato Pontificio che riuscì a creare una Lega di stati (alla quale parteciparono anche la Francia e l’Impero) in chiave antiveneziana. La Serenissima subì due sonore sconfitte nel l509: a terra, nella battaglia di Agnadello, dove fu vinta dai francesi, e nella battaglia navale di Polesella nella quale, sulle acque del Po, i ferraresi, comandati dal cardinale Ippolito d’Este, stratega fratello del duca di Ferrara Alfonso I, distrussero la flotta veneziana. Ferrara si prese così una rivincita su Venezia dopo aver perso contro quest’ultima la cosiddetta Guerra del Sale condotta tra il 1482 e il 1484.

La guerra si protrasse fino al 1515, con diversi rovesciamenti delle alleanze: alla fine del conflitto, grazie a una accorta strategia diplomatica, Venezia riuscì a limitare i danni. Tuttavia, complici anche la scoperta dell’America che aveva aperto nuove rotte commerciali e il crescente peso dei turchi nelle dinamiche politiche e commerciali del Mediterraneo, Venezia subì un calo dei propri traffici marittimi, anche se per qualche decennio conobbe un periodo di relativa pace. Le guerre di inizio secolo non avevano però abbassato il livello di edonismo del patriziato veneziano, che verso la fine del Quattrocento iniziò a sviluppare un proprio pensiero filosofico, alimentato dai contatti con le regioni italiane dove era viva la cultura neoplatonica. Tuttavia, i patrizi veneziani utilizzarono il repertorio filosofico e mitologico appreso per creare un proprio codice di rappresentazione alla base dei dipinti che commissionavano agli artisti: questo linguaggio risulta ancora oggi criptico e difficile da decifrare proprio perché riservato ad ambienti molto ristretti.

Giorgione

Il pittore che meglio incarnò questo spirito delle maggiori famiglie veneziane fu un pittore che non proveniva da Venezia, bensì dalla terraferma, dove però il patriziato veneziano aveva iniziato a recarsi per i propri soggiorni di piacere: si tratta di Giorgione da Castelfranco (Castelfranco Veneto, 1478 - Venezia, 1510), pittore estremamente sfuggente ed enigmatico ma di capitale importanza per gli sviluppi dell’arte in Italia. Di Giorgione non si conosce il vero nome (forse Giorgio Barbarelli) e sono soltanto tre i documenti che lo riguardano. La cultura dell’ambiente veneziano del tempo trova compimento in molti dei capolavori di Giorgione, il più famoso dei quali è probabilmente la Tempesta (1502-1505 circa) oggi conservata alle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Un quadro il cui significato, al giorno d’oggi, non è ancora stato compreso pienamente: sono diverse le interpretazioni avanzate, e allo stato attuale delle nostre conoscenze, non ci sono ipotesi che possano essere scartate o accettate con sicurezza. Questo perché si tratta di un dipinto criptico fin dall’origine, che era riservato a una cerchia ristretta di fruitori. Questa enigmaticità caratterizza gran parte della produzione giorgionesca (per esempio, il Saturno in esilio, noto anche come Omaggio a un poeta, 1496-1498 circa, Londra, National Gallery), che era rivolta soprattutto a committenti privati, tanto che quasi tutti i suoi dipinti (a eccezione di un numero molto ristretto) sono di soggetto profano. In ognuno di essi l’artista rivisita secondo un certo linguaggio o pensiero filosofico elementi tratti ora dalla natura, ora dal repertorio mitologico. Per dare un’idea del tipo di committenza di Giorgione, basta dire che esiste solo un suo dipinto conservato in una chiesa, la Pala di Castelfranco (1503-1504, Castelfranco Veneto, Duomo).

Ma le particolarità dell’arte giorgionesca non si limitarono ai contenuti, bensì anche alla tecnica. Giorgione infatti mise a punto la cosiddetta pittura tonale. L’artista di Castelfranco fu animato dalla stessa volontà di Leonardo da Vinci di indagare con occhio scrupoloso la realtà naturale, tant’è che si avvicinò alla prospettiva aerea leonardesca ma la rielaborò su base tipicamente veneziana. Si è detto in precedenza che la scuola veneziana dava precedenza al colore rispetto al disegno: con Giorgione l’arte si fa colore puro, e il senso di profondità è dato, oltre che dal diverso grado di nitidezza degli oggetti come accadeva in Leonardo, anche dall’accostamento dei colori, che si fanno più freddi man mano che l’oggetto si allontana dall’occhio dell’osservatore. Un’intuizione, questa, già sviluppata da Giovanni Bellini e portata a compimento da Giorgione grazie anche all’apporto leonardesco. Ne consegue che il colore risulta steso quasi a “macchia”. Giorgione inoltre riprese da Leonardo la tecnica dello sfumato per creare oggetti le cui forme non fossero nettamente staccate dall’atmosfera che le circondava, ma che si fondessero con essa. Anche per Giorgione la natura non aveva forme nette, e in più la natura, per Giorgione, era composta essenzialmente da colori, che con il proprio lavoro il pittore riportava nella sua arte: è l’apice del tonalismo (o pittura tonale) veneziano, la pittura in cui il senso di profondità è dato dall’accostamento dei colori.

Tiziano

Da queste premesse ebbe origine l’arte di Tiziano Vecellio (Pieve di Cadore, 1488/90 - Venezia 1576), il più fortunato pittore della Venezia cinquecentesca, al punto da annichilire tutta la concorrenza (tanto che Sebastiano del Piombo, per non competere con lui, dovette trasferirsi a Roma). Tiziano proveniva, come Giorgione, dall’entroterra, ma era privo della sia grandissima e suggestiva raffinatezza. Tiziano, che padroneggiava invece un linguaggio più drammatico, solido e potente (Miracolo del marito geloso, 1511, Padova, Scuola del Santo), utilizzò le conquiste giorgionesche per esaltare questa componente della sua arte: le figure venivano costruite, come nell’arte di Giorgione, attraverso il colore, che si accordava anche al senso drammatico che l’opera voleva esprimere (in Tiziano sono più diffusi i colori accesi, come il rosso e l’oro), e riuscendo a raggiungere un’energia che Giorgione non conosceva e che si rivelò meglio adatta a un pubblico più ampio. Tiziano infatti non lavorò solo per privati e per cerchie limitate, ma fu pittore di sovrani, principi, papi e imperatori. Diverso è quindi il concetto sul quale si fonda l’uso del colore: per creare atmosfere delicate in Giorgione, per creare volumetrie solide in Tiziano.

Oltre a elaborare questo linguaggio talmente potente da ammaliare il pubblico, Tiziano ebbe non pochi meriti nel rinnovare impianti e schemi già consolidati e nel rivisitare i repertori della tradizione. In una sua opera fondamentale come la Pala Pesaro terminata nel 1526 (Venezia, Santa Maria Gloriosa dei Frari), l’artista crea una composizione giocata su linee diagonali, contrarie alla classica impostazione frontale della pala d’altare, con il fine di estendere lo spazio del dipinto ben al di là del supporto fisico (la tela in questo caso). Ne sono prova le architetture che sono troncate dai limiti fisici del dipinto ma che l’osservatore può immaginare più ampie dei confini della tela. Come Giorgione, anche Tiziano si trovò a eseguire dipinti allegorici dal non chiaro significato (come il celeberrimo Amor sacro e amor profano, 1515, Roma, Galleria Borghese: leggi qui un approfondimento sull’opera), sebbene in misura minore rispetto al suo predecessore, ma il classicismo tizianesco era al meglio nella produzione di opere mitologiche per la committenza delle corti e, contrariamente a Giorgione, spesso subordinava il significato allegorico alla potenza espressiva dell’opera. L’arte tizianesca avrebbe subito vistosi cambiamenti verso la fine della carriera, a partire dagli anni Cinquanta del XVI secolo, periodo in cui prevalgono temi dedicati alla riflessione sulla drammaticità della vita (soprattutto in ambito mitologico: opere come Diana e Atteone (1556-1559, Edinburgo, National Gallery of Scotland) e Apollo e Marsia (1571 circa, Kromeríž, Arcibiskupský Zámek), in cui anche le forme e i colori si incupiscono e si fanno estremamente tesi, discordanti, sgranati, secondo un procedimento quasi impressionista). Le inquietudini del Manierismo probabilmente avevano interessato anche l’arte di Tiziano.

Tintoretto e Veronese

Dalle precedenti esperienze presero le mosse i capolavori degli ultimi due importanti esponenti del Cinquecento veneto, che operarono già in epoca di Manierismo: Jacopo Robusti detto il Tintoretto (Venezia, 1518 - 1594) e Paolo Caliari detto il Veronese (Verona 1528 - Venezia 1588). Il primo portò all’estremo il drammatismo tizianesco, anche alla luce di una rilettura dei manieristi toscani che erano attivi al tempo nella laguna. L’arte del Tintoretto inoltre è piena di straordinari effetti luministici: la luce è infatti la grande protagonista della poetica del Tintoretto in quanto sottolinea situazioni, fa risaltare forme e personaggi, crea dinamicità e aumenta la carica drammatica delle scene (Miracolo dello schiavo, 1548, Venezia, Gallerie dell’Accademia). Si tratta di un’arte rivoluzionaria per il tempo, il cui effetto di coinvolgimento emotivo dell’osservatore, uno degli obiettivi della poetica del Tintoretto, era raggiunto proprio tramite il forte dinamismo e l’uso drammatico della luce. Tanto drammatico da diventare spesso anche visionario, come accade nella grandiosa Crocifissione della Scuola Grande di San Rocco (1565) o anche nell’Ultima cena della Basilica di San Giorgio Maggiore (1592-1594), sempre a Venezia, opera in cui gli angeli che volano sembrano quasi fantasmi evanescenti.

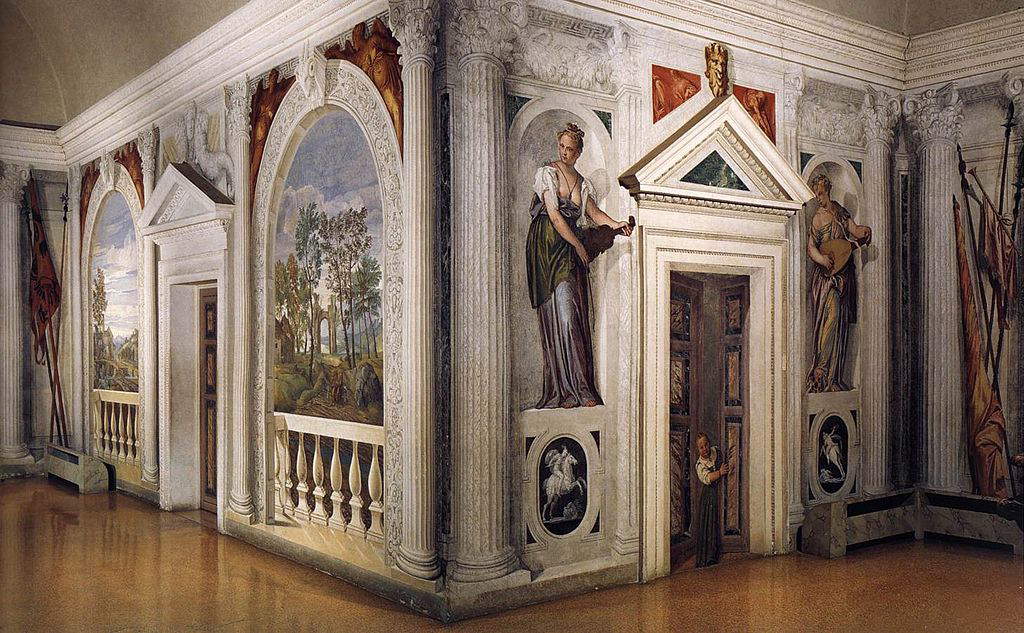

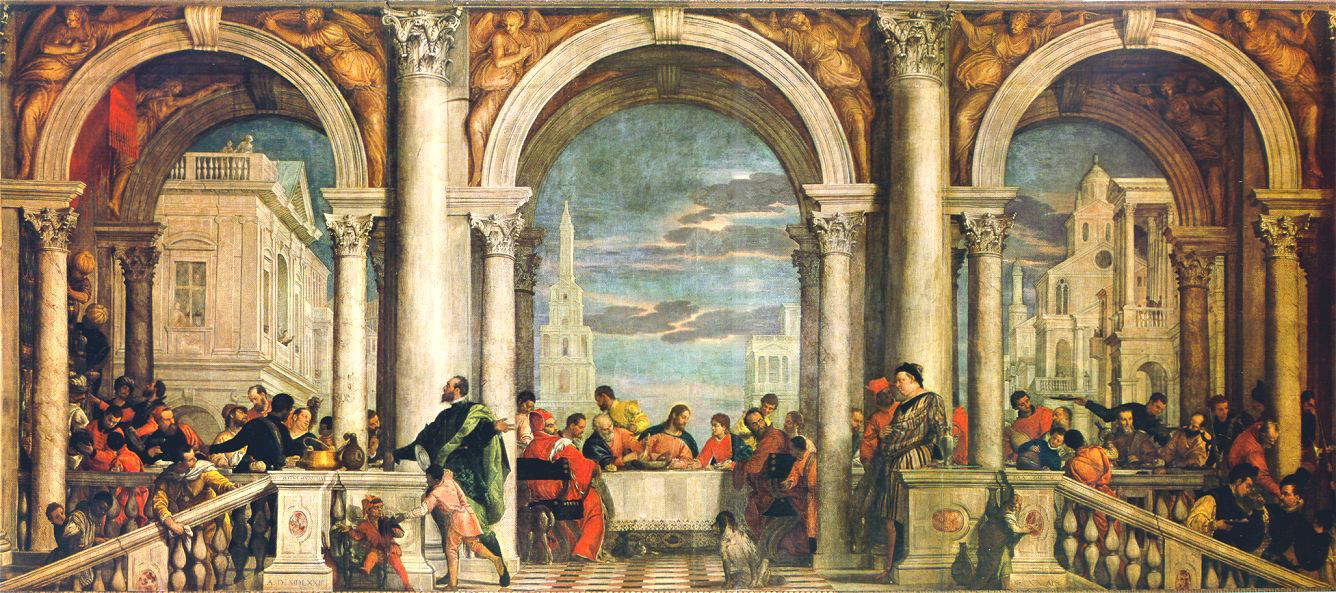

Completamente diversa fu invece l’arte del Veronese. Quanto fu drammatico e teso Tintoretto, tanto era pacato e classico il Veronese. Quest’ultimo partì dal naturalismo vivace del cromatismo tizianesco e lo fuse con un rinnovato studio della prospettiva che l’artista impiegò per creare composizioni illusionistiche come quelle di Villa Barbaro a Maser, dove le architetture dipinte sfondano in modo illusionistico le pareti riprendendo una tradizione che, da Mantegna in poi, non si era mai del tutto sopita. Le atmosfere del Veronese non conobbero la carica quasi violenta di quelle del Tintoretto, ma erano caratterizzate da colori brillanti e limpidi che conferivano serenità alle scene. Era una pittura che si accordava al gusto per il lusso del patriziato veneziano: lo dimostra un’opera come la Cena in casa di Levi (1573, Venezia, Gallerie dell’Accademia), dal forte impatto scenografico e dall’ostentazione di lusso. Proprio queste tendenze portarono il pittore a essere processato per eresia: l’artista era stato accusato di aver resto troppo “profano” un dipinto a soggetto sacro, un’Ultima cena che a seguito della fortunatamente blanda sentenza emessa contro il Veronese, subì una serie di modifiche che la trasformarono, appunto, nella Cena in casa di Levi.

L’eccezionale luminosità nei dipinti di Paolo Veronese era data anche dalla peculiare intuizione di utilizzare i colori complementari che, giustapposti, erano in grado di garantire una maggior lucentezza alla composizione. L’uso dei colori complementari altro non era che l’accostamento del colore primario (rosso, giallo, blu) al colore dato dalla somma dei rimanenti due colori primari (rosso + verde; giallo + viola; blu + arancione). Questi colori, riflettendosi, originavano la luce bianca, che conferiva luminosità alla scena. Si spiega anche attraverso questo espediente (portato a compimento elaborando le intuizioni della scuola veronese) la tendenza di Paolo Veronese a non fare uso del chiaroscuro.

Niente spam, una sola uscita la domenica, più eventuali extra, per aggiornarti su tutte le nostre novità!

La tua lettura settimanale su tutto il mondo dell'arte

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER