Il Gonfalone dell’Aquila torna a casa dopo il restauro

Dopo sedici anni dal devastante terremoto del 2009, il Gonfalone dell’Aquila, straordinaria opera cinquecentesca di Giovan Paolo Cardone, torna finalmente nella sua città dopo un meticoloso restauro realizzato dai tecnici dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Il recupero dell’antico drappo in seta rossa dipinta a olio è stato finanziato dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle banche aderenti al Gruppo di lavoro Relazioni culturali dell’Associazione, nell’ambito dell’iniziativa “è cultura!”, che promuove la salvaguardia del patrimonio artistico italiano.

La presentazione ufficiale dell’opera restaurata si è svolta a Firenze prima del suo ritorno a L’Aquila. Tra i presenti, Emanuela Daffra, Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure, Federica Zalabra, Direttrice del Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA), e Antonio Patuelli, Presidente dell’ABI. Un momento solenne che segna la conclusione di un lungo percorso di recupero e restituzione alla comunità aquilana.

Il Gonfalone, di imponenti dimensioni (460x323 cm per circa 15 mq di superficie), fu realizzato tra il 1578 e il 1579 per sostituire un precedente drappo che la città dell’Aquila aveva donato alla Basilica di San Pietro in occasione del Giubileo del 1575. L’incarico venne affidato a Giovan Paolo Cardone, uno dei principali esponenti del manierismo abruzzese, che realizzò un’opera di grande valore artistico e simbolico.

Il dipinto rappresenta la Vergine prostrata davanti a Cristo, circondata dai Santi protettori dell’Aquila: Massimo, Pietro Celestino, Bernardino ed Equizio. Alla sua destra, un angelo con un’ampolla per il crisma, affiancato dalla colonna della flagellazione. Due angioletti ai piedi di Cristo sostengono una pisside, chiaro riferimento all’ostia consacrata. Lo sfondo rosso è decorato da piccole fiammelle dorate, simbolo dello Spirito Santo, che si posano sulla città. La scena è incorniciata da fregi dorati e da medaglioni che riportano l’aquila nera dello stemma civico e il trigramma bernardiniano, entro un sole raggiante. Completano la composizione cinque “drappelle” inferiori con le immagini di Sant’Antonio da Padova, San Francesco d’Assisi, San Giovanni da Capestrano e alcuni santi vescovi.

Per secoli, il Gonfalone è stato custodito nella Basilica di San Bernardino, da cui veniva portato in processione ogni 10 agosto per invocare la “serenità dell’aria”. Nel 1815 fu trasferito al Castello Cinquecentesco, dove nel 2009 subì i danni del terremoto. Recuperato tra le macerie, venne trasferito al Museo Paludi di Celano e, nel 2013, grazie al finanziamento dell’ABI, affidato all’Opificio delle Pietre Dure per il restauro, concluso nel 2015.

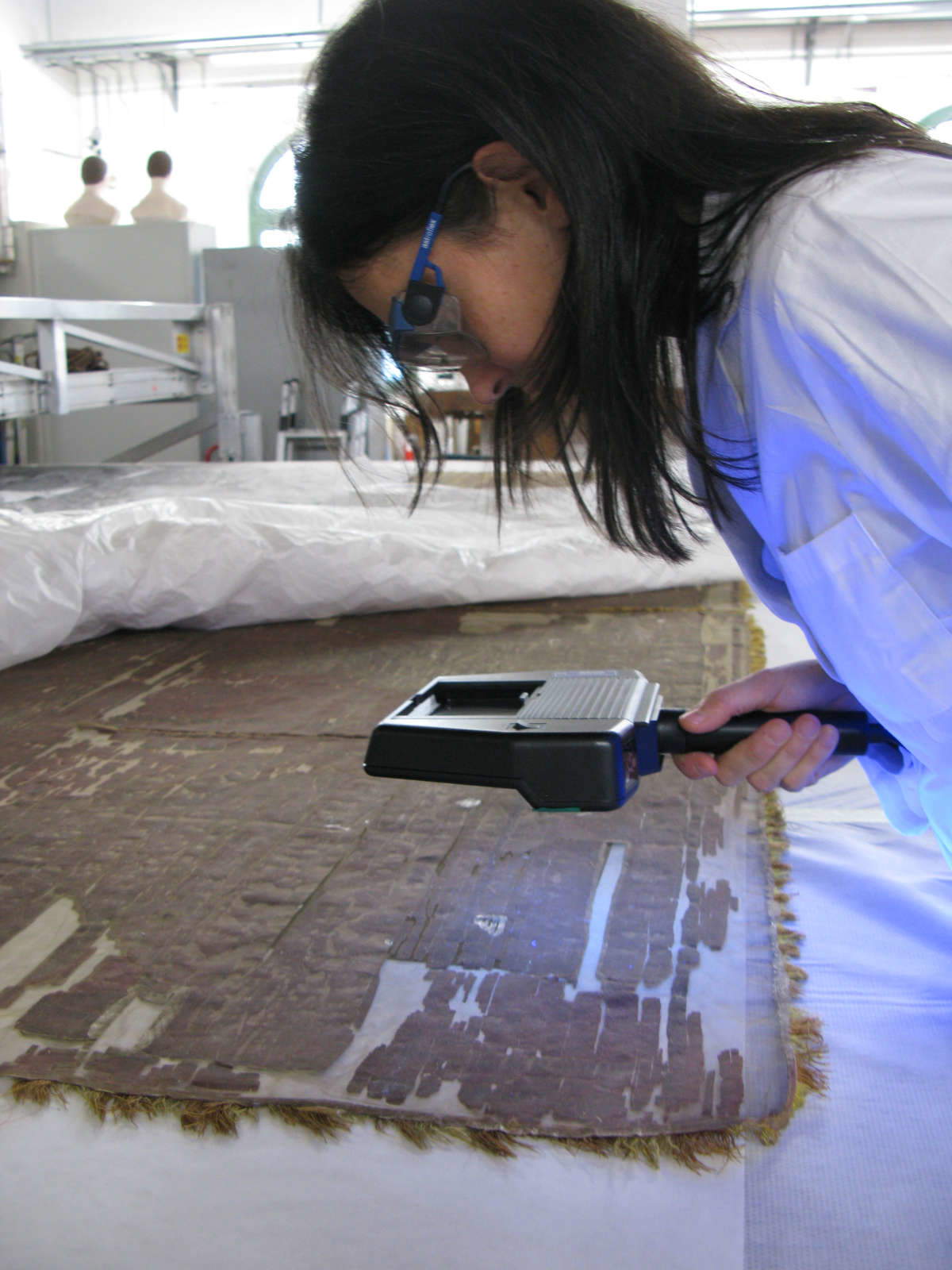

L’intervento è stato particolarmente complesso: in una prima fase, i restauratori hanno rimosso i depositi accumulati nel tempo e a seguito del sisma, per poi procedere alla documentazione, alla mappatura e allo studio approfondito dell’opera. La pulitura è stata seguita dal consolidamento e dalla riadesione delle parti tessili sollevate. Per garantire il miglior risultato possibile, sono stati condotti test con nuovi materiali adesivi, valutati attraverso prove di resistenza alla trazione. Infine, la fodera preesistente è stata rimossa per evitare ulteriori danni alla struttura originale.

Il ritorno del Gonfalone a L’Aquila rappresenta un momento di grande valore storico, artistico e identitario per la città, che riabbraccia un simbolo della sua tradizione dopo anni di lontananza. Un’opera che, dopo aver attraversato secoli di storia e superato la prova del sisma, torna finalmente a casa.

“L’Associazione Bancaria Italiana”, ha detto il Presidente dell’ABI Antonio Patuelli, “è orgogliosa di aver contribuito al restauro del Gonfalone dell’Aquila. Questo importante progetto testimonia la forza della collaborazione per la salvaguardia e la tutela della nostra eredità artistica, storica e culturale. Il restauro, sostenuto dalle banche e curato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, rappresenta un esempio di eccellenza italiana nella tutela dei beni culturali”.

Emanuela Daffra, Soprintendente dell’Opificio delle Pietre Dure, dichiara: “L’Opificio delle Pietre Dure da anni opera in prima linea per le opere danneggiate da catastrofi naturali con l’obiettivo di preservarle, restaurarle e restituirle alle comunità di appartenenza. In questi casi le difficoltà sono molteplici: di intervento, certo, ma anche di ritorno in contesti feriti e cambiati. L’azione concorde e sinergica tra attori diversi, che mette in dialogo competenze di restauro, di valorizzazione del patrimonio museale e sostegno privato è una delle chiavi per superare queste difficoltà. La vicenda del monumentale e fragile Gonfalone dell’Aquila ne è un esempio perfetto”.

“In vista della prossima apertura del Museo Nazionale d’Abruzzo al Castello Cinquecentesco abbiamo voluto riportare a casa il Gonfalone”, spiega Federica Zalabra, Direttrice del MuNDA – Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila. “Non potremo esporlo come abbiamo progettato perché ancora non ci hanno riconsegnato l’ala dove lo mostreremo permanentemente, ma allestiremo una sala temporanea dove piccoli gruppi di visitatori potranno ammirare l’opera, anche con nuove soluzioni tecnologiche, e riappropriarsi finalmente di una tessera del nostro patrimonio, anche in vista di L’Aquila Capitale della Cultura”.

Il Gonfalone dell’Aquila torna a casa dopo il restauro Dopo il sisma del 2009, il monumentale Gonfalone dell’Aquila, opera cinquecentesca di Giovan Paolo Cardone, rientra in città dopo un lungo restauro finanziato dall’ABI e realizzato dall’Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Gonfalone dell’Aquila: il capolavoro restaurato torna in città

Il restauro nel dettaglio

Le principali sfide nell’intervento su quest’opera, concluso nel dicembre 2015, riguardano l’intrinseca fragilità dei materiali costitutivi e le sue grandi dimensioni, che rendono ogni movimentazione estremamente delicata e dunque da progettare nei minimi dettagli.

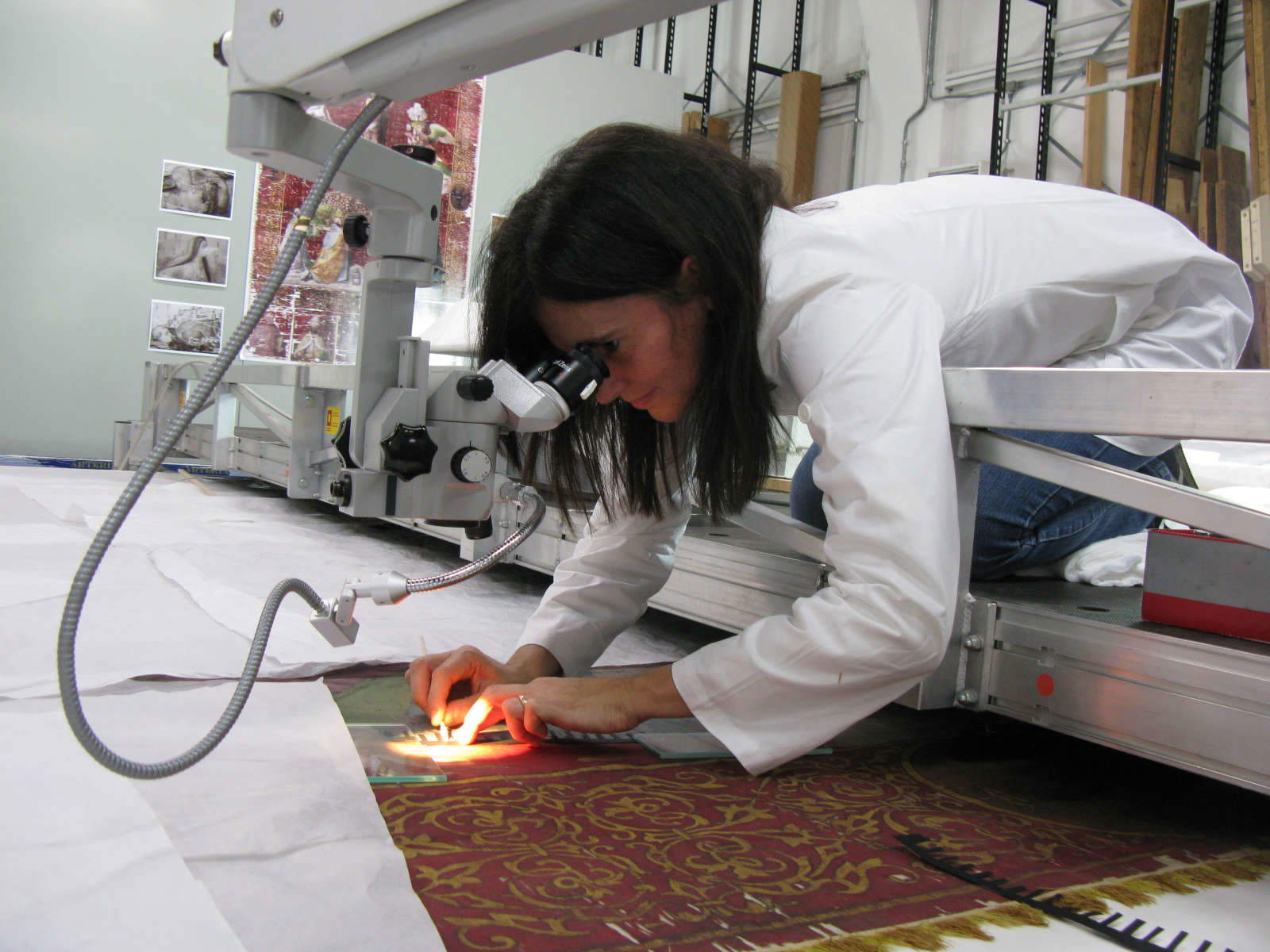

Lo stato di conservazione del Gonfalone si fonda su un fragile equilibrio dettato dall’intervento degli anni Ottanta, che ne ha permesso l’esposizione in verticale consolidando tutta la seta rossa – fragile e lacunosa – con un nuovo supporto leggero e trasparente in fibra sintetica facendolo aderire al tessuto originario con una resina vinilica attivata a caldo. Per attenuare il disturbo costituito dalle numerose lacune è stata inoltre applicata sotto l’intera superficie una fodera dello stesso colore del tessuto di fondo, unita nella parte alta del Gonfalone con una cucitura visibile solo sul retro.

All’arrivo nei laboratori dell’Opificio l’opera presentava un consistente deposito di materiale incoerente su tutta la superficie e numerose deformazioni delle fibre del supporto originario e delle aree dipinte con colore a olio. Inoltre, sono stati riscontrati numerosi e fragili sollevamenti del tessuto originario da quello del restauro, in particolare in corrispondenza delle innumerevoli e articolate lacune tessili.

L’opera è stata documentata, studiata e mappata nei dettagli. L’accurata campagna diagnostica ha confermato l’intrinseca interazione e fragilità dei materiali costitutivi e la necessità di un intervento conservativo. Come prima fase è stata approntata la pulitura, consistita nell’aspirazione graduale e controllata dei depositi incoerenti su tutta la superficie e, a seguito di test, e la pulitura della policromia.

La seconda fase dell’intervento si è prefissa il consolidamento e la riadesione dei sollevamenti tessili. L’operazione, complessa e articolata, è stata preceduta da una serie di test preliminari che hanno dimostrato l’impossibilità di riattivare nuovamente l’adesivo utilizzato nel precedente restauro dell’ICR, e si è arricchita della sperimentazione di nuovi materiali adesivi, testati con prove di resistenza a trazione. I buoni risultati della sperimentazione hanno permesso di utilizzare materiali per la conservazione in linea con quelli adoperati negli anni Ottanta, e in grado di non causare ulteriori stress alla fragile seta del supporto e degli strati pittorici. La fodera esistente è stata rimossa dalla cucitura del Gonfalone per non causare ulteriori aggravi alla struttura originaria, trattata per la pulitura e preparata per un nuovo sistema di connessione alla testata dell’opera attraverso nastri in velcro, mantenendo così la sua funzione di chiusura ottica delle lacune, in previsione di una futura esposizione del Gonfalone, che dovrà però prevedere una collocazione non più in verticale ma su di un piano inclinato appositamente studiato per non causare ulteriori accelerazioni al degrado dei materiali costitutivi.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE