Jan Fabre, il guerriero della bellezza che dialoga coi grandi maestri del passato

Il viaggiatore che fosse capitato a Firenze nel 2016, durante la bella stagione, e per l’esattezza tra il 15 aprile e il 2 ottobre, si sarebbe imbattuto in un’insolita presenza in piazza della Signoria: lo spazio antistante il monumento di Cosimo I a cavallo, uno dei capolavori del Giambologna, era occupato da un’enorme tartaruga in bronzo lucido cavalcata da un uomo che le teneva le redini. Si trattava di una delle più celebri sculture prodotte dall’estro di Jan Fabre (Anversa, 1958), e il nome che l’artista le ha voluto dare è Searching for Utopia (“Alla ricerca di Utopia”). E pensare che l’opera era nata per un contesto momentaneo, quello della prima edizione della Triennale di Beaufort, in Belgio, il paese natale dell’artista: il successo è stato poi tale da aver portato la grande tartaruga di Fabre a girare per mezzo mondo e a esser replicata in altre versioni. L’Utopia cui il titolo fa riferimento, è quella di

Searching for utopia, tuttavia, non è solo un’opera che si fa carico di trasmettere al riguardante gl’ideali di Jan Fabre. Alla base di questo capolavoro sussiste anche un’importante componente autobiografica. Da ragazzo, Fabre aveva due animali domestici, due tartarughine di nome Janneke e Mieke, ed entrambe le bestiole, peraltro, erano state protagoniste di alcune performance dell’artista. Una di queste ebbe luogo nel 1982: la protagonista è Mieke e le viene dato da mangiare un pezzo di pomodoro, che tuttavia ha una buccia troppo liscia affinché lei riesca ad afferrarlo col suo becco. “Eppure”, aveva scritto Fabre il 27 luglio in un appunto sul suo diario, ripubblicato nel catalogo della Biennale di Lione del 2014, “Mieke non si arrendeva mai. E notavo come alla fine avesse spinto il pomodoro verso un angolo. Una volta bloccato, lei poteva trattenerlo con la sua testa e, tirandolo un po’ verso di sé, si aiutava col guscio per sbucciarlo. A quel punto iniziava la festa dell’eroina greca. Avrebbe mangiato metà pomodoro in una singola sessione”. Fabre aveva l’abitudine di mostrare il filmato agli attori e ai ballerini della sua compagnia teatrale, in modo che potessero trarre insegnamenti dal comportamento dell’animale: ingegno, inventiva, conoscenza dei proprî limiti, concentrazione, perseveranza, ottimizzazione dei movimenti e del tempo. Le stesse qualità che hanno permesso a Jan Fabre di diventare uno dei più importanti artisti della scena mondiale contemporanea.

“Fabre”, scriveva la studiosa Anne Perez già nel 1997, in una biografia di Fabre che compariva in un ampio volume dedicato agli artisti fiamminghi e olandesi da van Gogh in poi, “non è un artista facile: è ostinato, appassionato di provocazioni dal doppio senso, rifiuta tutti i compromessi e analizza nel dettaglio i suoi conflitti con la società attraverso il suo uso del linguaggio e attraverso il modo in cui costruisce i suoi testi. È anche vanesio: nei suoi lavori multimediali dà sfogo alle sue precise idee sulla storia dell’arte, all’interno della quale peraltro è desideroso di ritagliarsi la propria nicchia. Il fatto che questo, nel frattempo, sia già accaduto, è indice del vivo interesse che il suo lavoro ha suscitato”.

|

| Jan Fabre, Searching for Utopia (2003; bronzo). Ph. Credit Dirk Pauwels. Copyright: Angelos bvba |

|

| Jan Fabre. Ph. Credit Stephan Vanfleteren. Copyright: Angelos bvba |

Che l’ostinazione fosse un tratto sostanziale tanto dell’arte quanto del temperamento di Jan Fabre, era risultato chiaro fin da quando aveva cominciato ad affacciarsi sulla scena artistica del Belgio. L’artista nasce in un quartiere popolare di Anversa, Seefhoek, da una famiglia di limitati mezzi economici, ma di sconfinati mezzi intellettuali: lo zio Jaak era un attore, e il padre Edmond aveva ambizione di diventare artista, tanto che si era anche iscritto alla Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, la Reale Accademia di Belle Arti di Anversa, ma era stato costretto a rinunciare a concludere gli studî perché non poteva permetterseli, e aveva dovuto contentarsi di trovare lavoro come giardiniere comunale. Ma non ha mai mancato di trasmettere tutta la sua passione per l’arte a Jan: quando l’artista è ancora un bambino, i due vanno insieme per musei a vedere le opere dei grandi maestri fiamminghi del passato, ed è del tutto lecito supporre che fin da quei momenti Fabre abbia maturato la sua passione per la storia dell’arte. Anche la madre Helena Troubleyn ricopre un ruolo fondamentale per la sua formazione: nella sua recente monografia su Jan Fabre, Jean Blanchaert ha ricordato come Helena fosse usa raccontare a Jan storie tratte dalla Bibbia, leggergli Baudelaire e Rimbaud, fargli ascoltare la musica di Georges Brassens, Edith Piaf e Jacques Brel. “Devo molto ai miei genitori”, avrebbe poi dichiarato Jan in un’intervista. “Mio padre mi portava alla Rubenshuis, e mi ha insegnato ad apprezzare la pittura. Mia madre traduceva la letteratura francese in fiammingo per me. I miei interessi per le parole e per le immagini derivano da loro, e il disegno e la scrittura sono i fondamenti del mio lavoro. Penso come scrivo, e disegno come penso”.

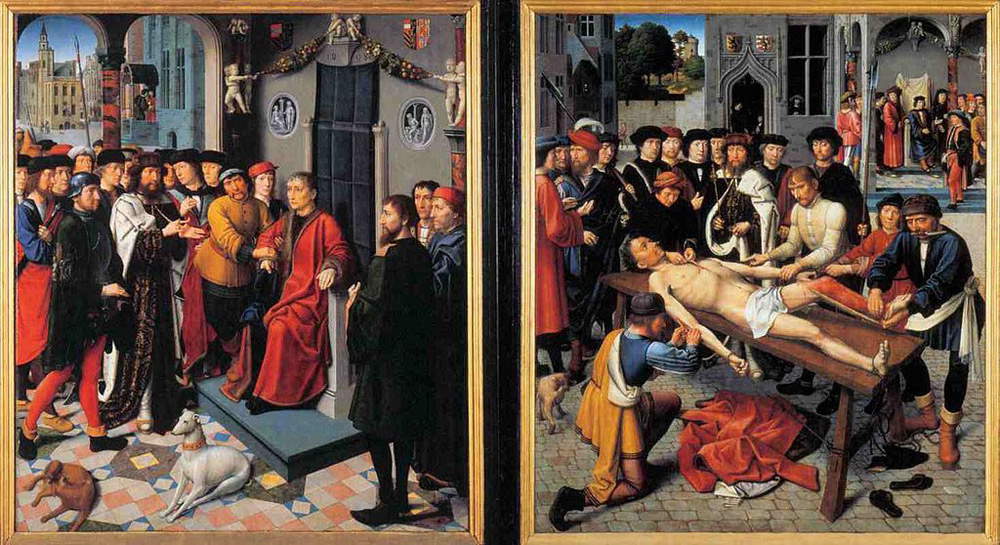

Tutte queste esperienze si sommano nelle sue prime opere. Nel 1978, ventenne, si reca a Bruges, dove visita il Groeningemuseum e ammira le opere dei grandi maestri della storia dell’arte fiamminga. Ci sono alcuni dipinti che lo sconvolgono: uno di questi è il Giudizio di Cambise, dittico del 1498 di Gerard David che racconta la condanna e l’esecuzione, mediante scorticamento, di Sisamne, uno dei giudici di Cambise, re di Persia, figlio di Ciro il grande. Un dipinto violentissimo, in ognuna delle sue due scene: a sinistra si vede il Sisamne che ascolta stupito e impotente, ma con grande dignità, la sentenza emessa nei suoi confronti, e a destra lo si vede legato a un tavolaccio mentre i suoi aguzzini si stanno già accanendo su di lui. Fabre è allo stesso tempo segnato dalla vista di questo dipinto e affascinato dalle potenzialità che il corpo può assumere tanto come oggetto d’indagine, quanto come strumento stesso della pratica artistica. Decide dunque di tagliarsi e di disegnare con le gocce del suo stesso sangue: nascono così i lavori della serie My Body, my blood, my landscape. Fabre è convinto che l’arte sia un qualcosa che nasce dal corpo, e di conseguenza i fluidi corporei diventano un mezzo tecnico: ci sono suoi disegni creati non solo col sangue, ma anche con le lacrime, con lo sperma, col sudore, con l’urina. Sperimentazioni che pochi anni prima erano state messe in atto anche da Andy Warhol (benché costituiscano uno dei filoni meno noti della produzione del genio statunitense). Una delle opere della serie My Body, my blood, my landscape s’intitola Telling the Passion of Art and Christ e raffigura una sorta di reliquiario con tanto di simbolo mariano da cui spuntano fuori due mani scheletriche e che contiene un teschio e un osso: elementi che saranno ricorrenti nell’intera produzione di Jan Fabre, che ha sempre guardato con interesse alla religione.

|

| Gerard David, Giudizio di Cambise (1498; olio su tavola, 202 x 349,5 cm; Bruges, Groeningemuseum) |

|

| Jan Fabre disegna col sangue durante la performance My Body, my blood, my landscape. Copyright: Angelos bvba |

|

| Jan Fabre, Telling the passion of Art and Christ (1978; matita e sangue su carta, 48,7 x 55,8; Collezione privata) |

E culmine di quest’interesse è stato, nel 2015, l’ingresso nella Cattedrale di Nostra Signora di Anversa (che non acquisiva nuove opere d’arte dal 1924) di una sua opera monumentale, The man who bears the cross (“L’uomo che porta la croce”), un altro bronzo in cui si vede un uomo (un ulteriore autoritratto dell’artista, che però questa volta ha fuso i proprî connotati con quelli di suo zio: s’è detto, del resto, che la vanità con Jan Fabre diventa arte) che, sul palmo della mano destra, tiene in equilibrio un’enorme croce. La Cattedrale accoglie diverse opere di Pieter Paul Rubens, tra cui spicca una potentissima crocifissione dove assistiamo, in un turbinio di corpi vigorosi e di astanti sgomenti, all’innalzamento della croce alla quale è stato inchiodato Gesù. Da una parte della Cattedrale osserviamo dunque il sacrificio di Cristo che s’è sottoposto alle torture della croce per redimere l’umanità, e dall’altra parte all’umanità stessa, rappresentata dall’uomo che porta la croce (che assume i connotati di Fabre e di suo zio ma che in realtà, per ammissione stessa dell’artista, potrebbe essere chiunque) che s’interroga, per mille motivi, su questo sacrificio: e questa riflessione comporta una necessaria ricerca d’un punto d’equilibrio tra i pensieri che s’affastellano nella mente di chi, credente o meno, prova a ragionare sulla figura di Cristo. “Crediamo in Dio, o non ci crediamo? La croce sul palmo della mano è il simbolo di questa domanda”, ha dichiarato Fabre.

Un’opera di straordinaria modernità, anche per il fatto che Jan Fabre non è un credente: si definisce uno “spiritual sceptic”, uno “scettico spirituale” (e The Spiritual Sceptic era anche il titolo della mostra che si è tenuta allo spazio At the Gallery di Anversa tra la fine del 2014 e gl’inizî del 2015, e nell’ambito della quale The man who bears the cross è stata esposta per la prima volta). “Scettico spirituale” perché il suo modo di ragionare gl’impedisce di rimanere costretto entro gli schemi rigidi d’una qualsivoglia religione, ma al contempo l’artista è consapevole che la vita dell’uomo è animata da pulsioni spirituali, trascendentali. Ciò nondimeno, la Cattedrale di Anversa ha avuto l’intuizione e il merito d’accogliere un’opera che non fornisce risposte, non conforta in alcun modo il fedele, che spesso non ammette verità che non corrispondano a quella che lui s’aspetta: al contrario, The men who bears the cross è un’opera che alimenta le domande e i dubbî. Anzi: si fa simbolo stesso del dubbio. Il dubbio, tuttavia, è una virtù positiva: comporta sempre una ricerca, e di conseguenza un confronto, dal momento che per tentare di trovare una risposta alle proprie domande (o, quanto meno, quel punto d’equilibrio che l’uomo in cappotto con in mano la croce sembra ricercare) è necessario porsi in rapporto col prossimo. Non c’è alcun peso da sopportare (come accade invece nelle ottocentesche stazioni della Via Crucis di Louis Hendrix e Frans Vinck, che il visitatore della Cattedrale vede dietro l’opera di Fabre), non c’è sofferenza, non ci sono fedeli che soccombono sotto il peso di un’autorità divina che li schiaccia in modo opprimente: c’è, al contrario, quella leggerezza ch’è peraltro tipica dell’arte belga e ch’è fondamentale per avere un animo disposto ad accogliere più verità, a mettere in relazione i punti di vista, a riflettere su ciò che pensano gli altri, a provare a comprendere le ragioni del prossimo. La croce in equilibrio diventa dunque simbolo d’apertura e di dialogo, lanciando un messaggio di forte e urgente attualità.

E Fabre, peraltro, s’appresta a tornare in una chiesa di Anversa. Questa volta però nella chiesa di Sant’Agostino, che dall’agosto del 2018 accoglierà tre sue pale d’altare: il progetto farà parte del programma Jan Fabre e le Chiese Monumentali (che a sua volta s’inserisce nel cartellone Anversa Barocca 2018. Rubens Inspires), attraverso il quale gli spazî lasciati vuoti dalle tre opere dei grandi fiamminghi un tempo sugli altari delle navate (la Sacra famiglia con i santi di Rubens, il Martirio di sant’Apollonia di Jacob Jordaens e l’Estasi di sant’Agostino di Antoon van Dyck) e oggi musealizzate presso il Reale Museo di Belle Arti di Anversa, saranno colmati proprio dai lavori di Fabre.

|

| Pieter Paul Rubens, Crocifissione o Innalzamento della croce (1610; olio su tela, 462 x 341 cm; Anversa, Cattedrale) |

|

| Louis Hendrix e Frans Vinck, Via Crucis, ottava stazione: Gesù incontra le donne di Gerusalemme (1864; olio su tela; Anversa, Cattedrale) |

|

| Jan Fabre, Man who bears the cross (2015; bronzo, 394 x 200 x 100 cm; Anversa, Cattedrale). Ph. Credit Attilio Maranzano. Copyright: Angelos bvba |

|

| Man who bears the cross di Jan Fabre nella Cattedrale di Anversa. Ph. Credit Attilio Maranzano. Copyright: Angelos bvba |

|

| Man who bears the cross di Jan Fabre nella Cattedrale di Anversa. Ph. Credit Attilio Maranzano. Copyright: Angelos bvba |

|

| Dettaglio di Man who bears the cross di Jan Fabre, con dietro le stazioni della Via Crucis di Louis Hendrix e Frans Vinck. Ph. Credit Attilio Maranzano. Copyright: Angelos bvba |

Dai grandi maestri fiamminghi, Fabre ha mutuato anche alcune soluzioni tecniche. Jan van Eyck, per esempio, per preparare i colori utilizzava una miscela che, oltre ai pigmenti, includeva anche polvere d’ossa calcinate. E proprio le ossa sono diventate uno dei materiali più tipici della produzione di Jan Fabre. La sua personale veneziana del 2017, allestita nei locali dell’Abbazia di San Gregorio, ha visto l’esposizione dei suoi celebri Monaci: inquietanti sculture realizzate con ossa umane che riproducono gli abiti dei frati, seguendo le linee del corpo, ma vuote al loro interno. Si rifanno direttamente agli Apicoltori di Pieter Bruegel il Vecchio: così, lo scheletro esce dal corpo e va a creare una sorta d’armatura, attorno a un vuoto che rappresenta il puro spirito dell’essere umano (i monaci, del resto, sono uomini che hanno deciso di coltivare la loro dimensione spirituale). Questo ribaltamento della prospettiva, con lo scheletro portato all’esterno e quindi, per Fabre, tale da render l’uomo del futuro immune da ferite, è simbolo d’un rinnovato sentimento che può portare l’intera umanità a cambiare il proprio modo di vedere la realtà. Ma come accade per pressoché tutte le opere di Jan Fabre, anche i Monaci celano un’ambiguità di fondo ben riassunta da Giacinto Di Pietrantonio, curatore della summenzionata mostra di Venezia: “sono le ossa a resistere al tempo e conservandosi nel corso dei millenni ci permettono di sapere chi siamo, da dove veniamo e dove andiamo nel ciclo nascita-vita-morte. [...] Ossa, quindi scheletro che, quando la carne scompare, resta in nostra rappresentanza, anche figurativamente parlando e che, dunque, rappresenta lo stato ultimo dell’esistenza dopo la morte e il suo ultimo testimone di realtà. Tuttavia, come il vetro, le ossa non sono indistruttibili. Come il vetro, le ossa si rompono denotando la nostra fragilità e transitorietà”.

E il tema della transitorietà degli esseri viventi è un filone costante della ricerca di Jan Fabre, la cui produzione abbonda di memento mori che affondano le loro radici nei grandi Trionfi della morte medievali, nelle lugubri allegorie seicentesche, nelle fantasie macabre di Ensor. A Venezia, lungo due corridoi dell’Abbazia di San Gregorio era stata installata la serie Skulls: sedici teschi di vetro (altro materiale simbolo della fragilità, ma anch’esso ambiguo, data la sua natura solida e contemporaneamente liquida) che tenevano tra i denti altrettanti scheletri d’animali e che rimandavano ad altre opere simili che l’artista ha eseguito in passato. Un’altra stanza era interamente occupata dall’installazione The Catacombs of the Dead Street Dogs (“Le catacombe dei cani randagi morti”), un’ulteriore vanitas in cui veri scheletri di cani vengono disposti per terra, o attaccati a lunghe stelle filanti che pendono dal soffitto, in una sala che contiene i resti d’una festa: un carnevale grottesco come quelli che popolano i dipinti dei pittori fiamminghi e olandesi del Cinquecento, una danse macabre moderna che colpisce con forza dirompente il visitatore per la sua forte carica allegorica e per il modo in cui la esprime. Persino quella ch’è forse l’opera più famosa di Jan Fabre, L’homme qui mesure les nuages (“L’uomo che misura le nuvole”), in certo modo riflette sulla morte.

È una scultura in bronzo, che raffigura un uomo sopra una scala, con in mano un metro, colto nell’atto di protendersi verso il cielo per prendere le misure delle nuvole. A un primo livello, si tratta d’una citazione del film L’uomo di Alcatraz del 1962, che racconta la storia di Robert Stroud, criminale condannato all’ergastolo e diventato un celebre ornitologo in carcere: nella pellicola, nel momento in cui viene rilasciato dal carcere, Stroud manifesta il suo intento di “andare a misurare le nuvole”, ben conscio dell’impossibilità dell’impresa. Una metafora del lavoro dell’artista, che misurandosi ogni giorno coi proprî limiti ricorda lo scienziato che si misura coi limiti dell’umana conoscenza, e che mette in atto l’impresa di raccontare al mondo la propria visione, di provare a esprimere con l’arte ciò ch’è difficile esprimere, di farsi interprete d’un sogno. E rappresenta anche una riflessione sulla morte in quanto le fattezze del volto ricordano quelle del fratello di Jan, Emile, scomparso prematuramente in giovane età: l’opera s’ammanta così d’una commovente malinconia.

|

| Jan Fabre, Monk (Umbraculum) (2001; ossa umane e fil di ferro, 169,8 x 92,3 x 66,3 cm; Istanbul, Ali Raif Dinçkök Collection). Ph. Finestre sull’Arte. Copyright: Angelos bvba |

|

| Pieter Bruegel il Vecchio, Apicoltori (1568; penna e inchiostro su carta, 20,3 x 30,9 cm; Berlino, Kupferstichkabinett) |

|

| Jan Fabre, Skull with squirrel, dalla serie Skulls (2017; vetro di Murano e scheletro di scoiattolo, 53,6 x 23,8 x 25,2 cm; Collezione privata). Ph. Pat Verbruggen. Copyright: Angelos bvba |

|

| Jan Fabre, The Catacombs of the dead street dogs (2009-2017; vetro di Murano, acciaio inossidabile e scheletri di cani, dimensioni variabili). Ph. Pat Verbruggen. Copyright: Angelos bvba |

|

| Jan Fabre, Uomo che misura le nuvole (1998; bronzo). Ph. Credit Wolff & Wolff. Copyright: Angelos bvba |

Tutto il lavoro di Jan Fabre, del resto, è contraddistinto da una vena romantica e commovente. La sua è una ricerca costante della bellezza, benché per lui la bellezza non sia, in modo semplice e volgare, la semplice contemplazione d’un oggetto che susciti una piacevolezza estetica. La bellezza per lui è un qualcosa di più profondo. Fabre si definisce “guerriero della bellezza”, e ha esteso lo stesso titolo agli attori della sua compagnia teatrale: anche loro sono guerrieri della bellezza. “Un attore che chiamo ’guerriero della bellezza’”, ha dichiarato in un’intervista, "è un qualcuno di eccezionale, perché difende la bellezza con tutte le sue forze. Penso che i guerrieri della bellezza debbano approcciarsi al loro lavoro in modo molto serio [...]. I guerrieri della bellezza devono continuare a cercare la terra incognita, i luoghi dove perdono i loro punti di riferimento, e anche loro stessi, in modo da riscoprire le loro radici ed entrare in un nuovo livello di consapevolezza. Scoprire questi stati è sinonimo di ricerca della bellezza. C’è una parola fiamminga, redeloosheid, che si potrebbe tradurre letteralmente con ’irragionevolezza’, e che comprende il concetto di ragione e il suo opposto. Questa irragionevolezza viene da dentro: è il dominio dell’anarchia senza freni, della passione e dell’amore".

La bellezza, per Fabre, è fuori dall’ideologia e dall’estetica. La bellezza dell’estetica è una bellezza “che può essere fabbricata”, per usare le sue stesse parole. Ma la bellezza che Fabre cerca è indipendente rispetto a ogni schema precostituito. È la ricerca di spazî e di possibilità tra gli opposti: la vita e la morte, il passato e il presente, la realtà e la finzione, il corpo e lo spirito. È la stessa compresenza di questi opposti. È il modo in cui le sue opere riescono ad animare sentimenti opposti in chi le ammira. È un anelito di libertà.

Jan Fabre nasce nel 1958 ad Anversa, dove vive e lavora. Dopo aver studiato all’Istituto di Arti Decorative di Anversa, e in seguito presso la Reale Accademia di Belle Arti nella stessa città, ha cominciato nel 1977 a eseguire le sue prime opere e le sue prime performance. Risale al 1979 la sua prima mostra, tenutasi presso la galleria Workshop 77 di Anversa. Nel 1984 è stato chiamato alla Biennale di Venezia, dove ha esposto nel Padiglione del Belgio. È tornato poi alla Biennale di Venezia in diverse occasioni. La prima personale italiana è stata invece allestita nel 1994 al Centro Pecci di Prato, nel 1994, mentre le ultime due esposizioni nel nostro paese sono “Spiritual Guards” (Firenze, 2016) e “Glass and bone sculptures” (Venezia, 2017). Nel corso della sua lunga carriera, Jan Fabre ha portato le sue opere in giro per tutto il mondo, suscitando sempre accese discussioni attorno alle sue opere. Accanto all’attività di artista, Fabre affianca quella di regista teatrale e coreografo.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).