La Madonna di Senigallia di Piero della Francesca: l'astratta poesia della luce

Sembrerà strano, ma non conosciamo fonti antiche che citino uno dei maggiori capolavori del Rinascimento, la celeberrima Madonna di Senigallia di Piero della Francesca (Borgo San Sepolcro, 1412 - 1492). La prima menzione di quella che possiamo senza dubbio ritenere una delle più importanti opere dell’artista toscano risale infatti al 1822, ed è contenuta in una lettera inviata da uno studioso, padre Luigi Pungileoni, al marchese Raimondo Arnaldi: il religioso aveva visto l’opera nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Senigallia, nelle Marche, e aveva pensato che si trattasse di un “abbozzo in legno” della grande Pala Montefeltro, oggi custodita presso la Pinacoteca di Brera. Di conseguenza, dal momento che all’epoca si riteneva che la Pala Montefeltro fosse opera di fra’ Carnevale, anche la Madonna di Senigallia venne attribuita al frate urbinate. Il dipinto si presentava in condizioni di leggibilità decisamente precarie: probabilmente lo sporco accumulatosi sulla superficie pittorica nel corso dei secoli ne aveva offuscato la qualità, al punto che scarsa fu l’attenzione che gli storici dell’arte dedicarono all’opera.

|

| Piero della Francesca, Madonna di Senigallia (1470-1480 circa; olio e tempera su tavola, 61 x 53,5 cm; Urbino, Galleria Nazionale delle Marche) |

Ci vollero trent’anni prima che qualcuno formulasse il nome di Piero della Francesca: il primo ad avanzare la proposta fu Gaetano Moroni. Il bibliografo romano, nel suo Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da San Pietro sino ai giorni nostri, pubblicato nel 1854, aveva parlato di un “piccolo quadro assai bello creduto di Della Francesca che rappresenta i due coniugi Giovanni della Rovere e Giovanna di Montefeltro fondatori in atto di venerare la B. Vergine”. Sulla descrizione redatta da Moroni occorrerà tornare tra poco: prima è necessario qualche ulteriore appunto sulla storia della Madonna di Senigallia. Una storia che continuò con la ricognizione compiuta, nel 1861, da Giovanni Morelli e Giovanni Battista Cavalcaselle, all’epoca del loro viaggio nelle Marche, intrapreso per catalogare le opere della regione, dietro incarico conferito dal primo governo dell’Italia unita. I due storici dell’arte avevano fissato a 2.500 lire la stima del valore dell’opera (di fatto sottovalutandola, se si pensa che alla pala del Perugino conservata nella stessa chiesa veniva attribuito un valore di 150.000 lire) e si erano dimostrati esitanti dinnanzi al nome proposto da Gaetano Moroni: nel catalogo compilato dopo i loro viaggi e pubblicato nel 1891, avevano descritto la Madonna di Senigallia come un “quadro che ha molto sofferto dai ristauri” e che “può essere attribuito a Pietro della Francesca o al così detto Frate Carnevale”. E proprio attorno a questi due nomi si schierarono tutti i maggiori studiosi di fine Ottocento: Gustavo Frizzoni e Costance Jocelyn Ffoulkes erano a favore di un’attribuzione a fra’ Carnevale, mentre Jacob Burckhardt, Adolfo Venturi e Bernard Berenson erano convinti si trattasse di un’opera di Piero della Francesca.

Gli studi che ascrissero l’opera a Piero della Francesca si moltiplicarono dopo l’operazione di pulitura chiamata a gran voce nel 1892 da Domenico Gnoli, che evidentemente aveva compreso l’importanza dell’opera e desiderava che un intervento potesse offrire migliori condizioni di leggibilità. Nel frattempo la Madonna di Senigallia aveva anche subito un furto: era la notte tra il 27 e il 28 ottobre del 1873 quando un cittadino di Senigallia, Antonio Pesaresi, e uno jesino, Antonio Bincio, rubarono l’opera per cederla a un collezionista inglese evidentemente privo di scrupoli. Il piano fu però sventato e l’opera venne recuperata qualche giorno dopo a Roma. Non fu, peraltro, l’unico furto che la Madonna di Senigallia conobbe: a un centinaio d’anni di distanza, tra il 5 e il 6 febbraio 1975, il capolavoro (che nel frattempo, nel 1917, era stato spostato per ragioni di sicurezza alla Galleria Nazionale delle Marche di Urbino, dove si trova tuttora) venne trafugato, assieme alla Flagellazione e alla Muta di Raffaello in uno dei furti d’arte più clamorosi della storia recente (le opere furono fortunatamente ritrovate l’anno dopo a Locarno). Tornando alle vicende attributive, dopo la pulitura del 1892 cominciarono a giungere le prime conferme, tra cui quelle di Felix Witting (risalente al 1898) e di William George Waters: quest’ultimo nel 1901 propose, come ormai molti suoi colleghi, di attribuire il dipinto a Piero della Francesca, benché lo ritenesse “uno dei meno attraenti tra i suoi lavori”. Berenson, che nel 1897 aveva ritenuto l’opera sì di mano di Piero, ma con aiuti di bottega, nel 1911 riconsiderò le proprie posizioni e attribuì l’intera paternità del dipinto al maestro biturgense. Poche furono in seguito le voci fuori dal coro, e oggi, anche a seguito del restauro condotto nel 1953 da Paolo e Laura Mora dell’Istituto Centrale del Restauro di Roma e diretto da Cesare Brandi, la Madonna di Senigallia è unanimemente assegnata al catalogo di Piero della Francesca.

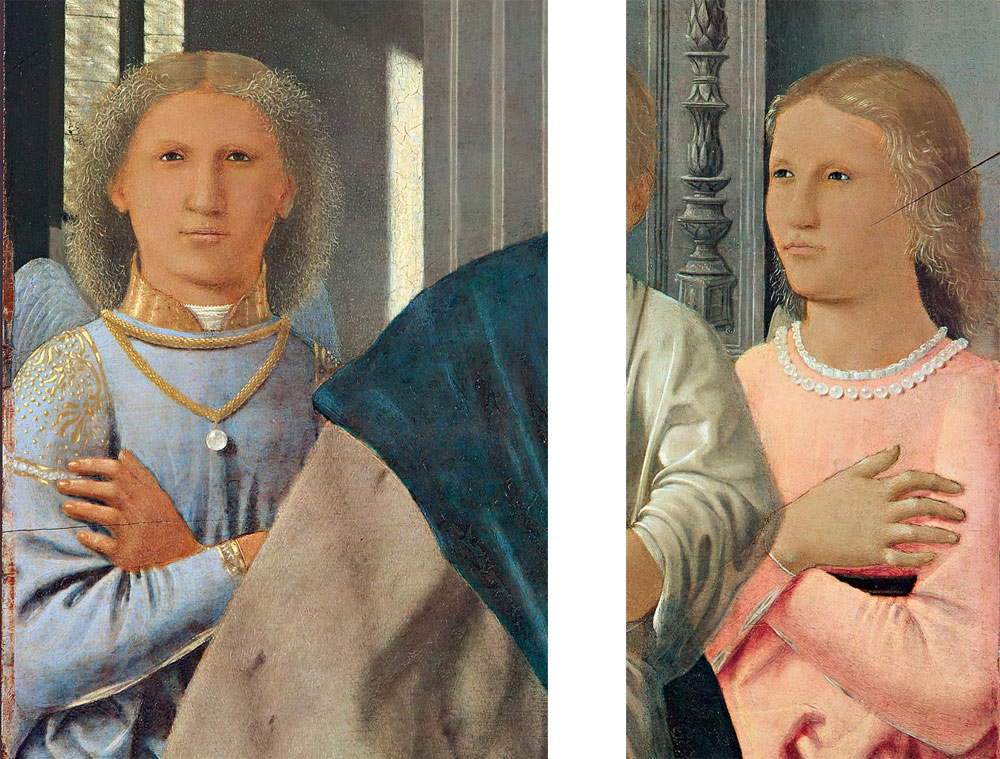

Si tratta di un’opera che si distingue per la sua solenne ieraticità, tipica dello stile di Piero della Francesca ed evidente in particolar modo nella figura di Gesù Bambino che, seduto sul braccio sinistro della madre, con un corallo al collo (simbolo di protezione ma anche richiamo al sangue versato sulla croce) e stringendo con una mano una rosa bianca (rimando al rosario), rivolge il gesto della benedizione nei riguardi dell’osservatore. Ai lati dei due protagonisti principali appaiono due figure nelle quali, come accennato sopra, Moroni aveva voluto identificare i ritratti del signore di Senigallia Giovanni della Rovere e dell’ultima esponente della dinastia dei duchi d’Urbino, Giovanna di Montefeltro: la nobildonna, sposando Giovanni della Rovere, aveva garantito continuità dinastica al ducato d’Urbino, che dopo la scomparsa di suo fratello Guidobaldo da Montefeltro passò a Francesco Maria I della Rovere, figlio della coppia. Si trattò di un matrimonio importantissimo, per il fatto che giungeva come suggello di un’alleanza tra il padre di Giovanna, il celeberrimo Federico da Montefeltro, e lo zio di Giovanni, il papa Sisto IV, al secolo Francesco della Rovere: un’alleanza grazie alla quale Federico aveva potuto ottenere il titolo di Duca. L’identificazione, che aveva affascinato lo stesso Felix Witting al punto da indurlo a riproporla nella sua monografia dedicata all’artista toscano, è stata poi ritenuta inaccettabile da molti (i personaggi sarebbero semplicemente due angeli privi di più specifiche connotazioni, e oltretutto sono del tutto simili a quelli che erano già apparsi nella Pala Montefeltro), ma ha avuto il merito di dotare il dipinto di una precisa collocazione storica. Si è infatti ipotizzato che l’opera fosse stata commissionata in occasione del matrimonio tra Giovanni della Rovere e Giovanna da Montefeltro, confermato pro forma nel 1474 ed effettivamente celebrato nel 1478. Ovviamente non abbiamo idea di chi fosse il committente: si è anche pensato che potesse trattarsi di un dono che Federico da Montefeltro avrebbe fatto alla coppia. L’opera sarebbe stata poi collocata nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, edificata nel 1491 su progetto di Baccio Pontelli e per volere dei due signori: la costruzione era un ex voto di Giovanni e consorte, che volevano ringraziare la Madonna per aver concesso loro un figlio, il futuro duca Francesco Maria I, nato nel 1490.

|

| I due angeli |

|

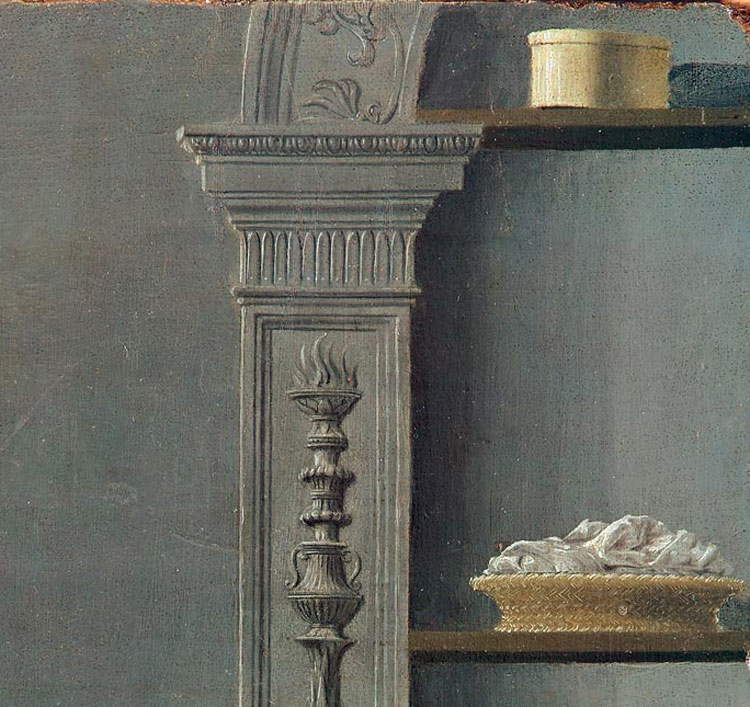

| Gli oggetti |

|

| La Madonna col Bambino |

La Madonna di Senigallia è un’opera solo all’apparenza semplice: in realtà tutti gli oggetti che in essa compaiono, financo quelli legati alla più banale quotidianità, sono carichi di significati che rimandano a tematiche connesse alla fede e alla religione. Gli oggetti che osserviamo sono pochi, ma hanno tutti un loro ruolo ben definito: questo almeno secondo l’interpretazione di Marilyn Aronberg Lavin, studiosa tra i maggiori esperti dell’arte di Piero della Francesca. Così, la decorazione sulla nicchia alle spalle dei personaggi raffigurerebbe un cero pasquale, allo stesso tempo simbolo di morte e di rinascita, dal momento che Cristo si è sacrificato per redimere l’umanità e, nel giorno di Pasqua, risorgendo ha sconfitto la morte. La scatola che compare nello scaffale più in alto sarebbe una pisside, il contenitore per l’ostia consacrata: un chiaro rimando al sacramento dell’eucaristia, istituito da Gesù il giorno prima di essere crocifisso. Nel ripiano più in basso vediamo una cesta di vimini che contiene alcuni veli: alluderebbero alla sepoltura di Gesù. La porta che apre sulla stanza in cui vediamo la finestra dalla quale penetra la luce (uno dei brani più sorprendenti dell’opera) sarebbe un rimando alla Madonna: uno dei suoi attributi era infatti Porta Coeli, ovvero “porta del cielo”. E la luce stessa allude al concepimento virginale di Gesù, dal momento che rappresenterebbe, secondo Marilyn Aronberg Lavin, l’“essenza solenne che passò miracolosamente dalla divinità al Bambino”. Sui rimandi al concepimento di Gesù si era espresso anche Carlo Bertelli, che in un suo libro del 1991 aveva scritto che "la stanza senza uscio, che attraversata dalla luce che entra tra le imposte scostate, è un tema prediletto nell’iconografia fiorentina dell’Annunciazione, che allude al cubicolo di Maria in cui si compì l’incarnazione". Bertelli risaliva quindi all’Annunciazione del Beato Angelico oggi al Prado (e al precedente, perduto, dell’Annunciazione di Masaccio un tempo in San Niccolò Sopr’Arno) come fonti iconografiche originarie per il particolare della stanza illuminata che s’intravede dietro la porta.

|

| La luce dalla finestra |

|

| Beato Angelico, Annunciazione (1425-1428; tempera su tavola, 194 x 194 cm; Madrid, Prado) |

Si è poi fatta strada un’ipotesi (non si sa quanto fondata, ma comunque degna d’esser ricordata), formulata per la prima volta da Maria Grazia Ciardi Dupré, secondo la quale la Madonna di Senigallia potrebbe essere un omaggio di Federico da Montefeltro alla moglie Battista Sforza, che era scomparsa a soli ventisei anni nel 1472 (la data sarebbe quindi compatibile col periodo in cui i più pensano sia stato realizzato il dipinto, che date le evidenti analogie con la Pala Montefeltro dovrebbe risalire proprio agli anni Settanta del Quattrocento): la Vergine avrebbe dunque le fattezze della donna, e nel Bambino occorrerebbe individuare un ritratto di Guidobaldo da Montefeltro. Persino nell’architettura, che secondo questa lettura richiamerebbe quella del Palazzo Ducale di Gubbio (città che faceva parte del Ducato d’Urbino e dove Battista Sforza si spense), si è voluto vedere un nesso con la vicenda della moglie di Federico da Montefeltro.

Ciò su cui tutti sembrano invece essere d’accordo è il fatto che l’opera denoti suggestioni fiamminghe. Gli effetti luministici (come la luce che mirabilmente fa risaltare il pulviscolo in prossimità della finestra), l’interno minuziosamente descritto con i suoi oggetti d’uso quotidiano, la ricerca sulla tecnica della pittura a olio che proprio nella seconda metà del Quattrocento cominciò a farsi largo in Italia: tutti elementi che dimostrano come Piero della Francesca avesse una buona confidenza con la pittura fiamminga. La Madonna di Senigallia è stata a più riprese accostata al Ritratto dei coniugi Arnolfini di Jan van Eyck, per tutte le qualità sopra citate, e sappiamo che, con tutta probabilità, alla corte di Urbino era presente un dipinto di Jan van Eyck (o almeno questo è quanto ci tramanda Giorgio Vasari), ma è parimenti probabile che la dimestichezza che Piero aveva con l’arte fiamminga non dovesse derivargli solo dal suo soggiorno urbinate: la passione per i nordici si stava diffondendo in diverse corti italiane della metà del Quattrocento e si può quindi tranquillamente ipotizzare che le occasioni che Piero ebbe per frequentare l’arte fiamminga non fossero così sporadiche. Una studiosa come Liana Castelfranchi Vegas ha voluto però premurarsi di sottolineare come l’artista toscano avesse infuso un’originalità tutta sua al dipinto: tipicamente pierfrancescane sarebbero dunque “la poesia della luce che in rivoli luminosi scivola sugli stipiti e fruga nella cesta dei panni” e “la splendida ostensione delle quattro figure angeliche allineate in primo piano e quasi frontali”. E in toni lirici ha parlato della Madonna di Senigallia anche Keith Christiansen: per lui il dipinto “ha colpito molti osservatori (incluso Longhi) perché è uno sbalorditivo preludio a quelle scene di vita domestica nell’Olanda del diciassettesimo secolo dipinte da Vermeer [...]. E certamente non possono esserci dubbi sul fatto che, come nell’opera del grande maestro di Delft, anche Piero potesse giovarsi di una profonda comprensione dei fenomeni ottici e della matematica della prospettiva per ottenere un effetto di atmosfera sospesa”.

Si tratta proprio delle stesse conclusioni a cui era giunto Roberto Longhi, che della Madonna di Senigallia ci ha lasciato una delle analisi più profonde ed eleganti, che trovava nella luce una delle chiavi di lettura del dipinto. “Si trasecola”, scrisse Longhi, “al vedere il puro lume stillato e raccolto in queste forme semplici e par quasi che il vecchio senso sintetico dopo aver suggerito a Piero i teoremi della forma-colore gli additi ora quelli della forma astratta della luce, che, come è noto, dovevan fruttificare tanto più tardi, nella pittura. E quando, infine, si avverta come quel rombo di sole sul muro, si unisca attraverso l’oscurità, per via di una guida di pulviscolo, alla fonte luminosa, ci si domanda se in questa conciliazione, quasi, dell’infinitesimo col volume, Piero non stenda, da’ suoi tempi, la mano a quegli olandesi, che, due secoli dopo, fondarono i problemi del lume sur una spaziosità appresa dall’Italia: il De Hooch e il Ver Meer”.

|

| Jan van Eyck, Ritratto dei coniugi Arnolfini (1434; olio su tavola, 82,2 x 60 cm; Londra, National Gallery) |

|

| Jan Vermeer, Giovane con brocca d’acqua (1662 circa; olio su tela, 45,7 x 40,6 cm; New York, Metropolitan Museum) |

|

| Pieter de Hooch, Donna che sbuccia mele (1663 circa; olio su tela, 67,1 x 54,7 cm; Londra, Wallace Collection) |

Bibliografia di riferimento

- James R. Banker, Piero Della Francesca. Artist and Man, Oxford University Press, 2014

- Keith Christiansen, Piero della Francesca. Personal Encounters, Metropolitan Museum of Art, 2014

- Antonio Paolucci, Carlo Bertelli (a cura di), Piero della Francesca e le corti italiane, catalogo della mostra (Arezzo, Museo d’Arte Medievale e Moderna, 31 marzo - 22 luglio 2007), Skira, 2007

- Maurizio Calvesi, Piero della Francesca, Rizzoli, 2001

- Maria Grazia Ciardi Dupré, La Madonna di Senigallia nel percorso di Piero in Paolo Dal Poggetto (a cura di), Piero e Urbino, Piero e le corti rinascimentali, catalogo della mostra (Urbino, Palazzo Ducale e oratorio di San Giovanni Battista, 24 luglio - 31 ottobre 1992), Marsilio, 1992

- Carlo Bertelli, Piero della Francesca. La forza divina della pittura, Silvana Editoriale, 1991

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

Gli autori di questo articolo: Federico Giannini e Ilaria Baratta

Gli articoli firmati Finestre sull'Arte sono scritti a quattro mani da Federico Giannini e Ilaria Baratta. Insieme abbiamo fondato Finestre sull'Arte nel 2009. Clicca qui per scoprire chi siamo