Banksy è un grande artista? No, è solo l'ennesimo sottoprodotto del populismo estetico

Gira da qualche tempo una mostra su Banksy che invita i visitatori a decidere se l’anonimo street artist di Bristol sia un genio o un vandalo: questa, almeno, la domanda che il titolo dell’esposizione rivolge al suo pubblico. Una domanda tanto manichea quanto retorica, ovviamente: il solo fatto che la mostra presenti Banksy come “uno dei maggiori esponenti della street art contemporanea” e che, parole dell’organizzatore, “la mostra cerca di rivelare la profondità dello straordinario talento di Banksy”, non è certo un buon inizio per evitare di condizionare i visitatori sulla domanda di partenza. Il discorso vale per tutte le mostre su Banksy che furoreggiano negli ultimi tempi e che si diffondono a macchia d’olio in tutto il mondo (non si contano più, anche in Italia, le rassegne che gli vengono dedicate). Sempre lo stesso cliché: sbrodolate di serigrafie da collezioni private, manifesti con le solite due o tre icone (la bambina col palloncino o il Flower thrower) per accalappiare il pubblico, totale assenza d’opere d’altri artisti per garantire un minimo contesto, celebrazioni acritiche e prive di contraddittorio. E musei che, quando si parla di Banksy, spesso sospendono temporaneamente la loro missione, che se si parla d’arte contemporanea dovrebbe consistere nel leggere criticamente e ordinare le produzioni del presente (magari con un poco d’approccio scientifico), e al contrario fanno tutto quello che un museo non dovrebbe fare, ovvero si limitano ad assecondare il gusto imperante, a dare in pasto al pubblico quello che il pubblico vuole e s’aspetta, a unirsi al coro d’elogi sperticati che esaltano un simpatico vignettista diventato genio per acclamazione popolare.

Quello che però sfugge ai più è che la critica e la storia dell’arte non si fanno con l’applausometro, e che un qualsiasi fenomeno artistico dovrebbe esser studiato in relazione al suo contesto e a ciò che l’ha preceduto. Così, se si volesse per un attimo allargare lo sguardo e cercare di comprendere che cos’è realmente Banksy, allora qualche solida certezza potrebbe cominciare a vacillare. Gli innumerevoli estimatori di Banksy si mantengono su posizioni simili a quelle che Tomaso Montanari esprimeva in un articolo pubblicato sul Venerdì di Repubblica il 30 novembre del 2018: “al netto della nuvola di fake news che lo circonda, dei suoi ambigui rapporti con il mercato e della geniale regia del suo anonimato, è indubbio che Banksy sia un grande artista dei nostri giorni. Probabilmente il più capace di tradurre in immagini il desiderio di rivoluzione: il bisogno di rivoltare dalle fondamenta un mondo mostruosamente ingiusto”. Il clamoroso qui pro quo in cui cadono pressoché tutti coloro che ritengono Banksy uno dei più significativi artisti della contemporaneità sta nello scambiare per grandezza la sua estrema popolarità, sempre ammesso che ritenere Banksy un “grande artista” significhi intendere che abbia prodotto qualcosa di veramente innovativo o rivoluzionario, tale da consegnare il suo nome a quello della storia dell’arte, arrivando sino a includerlo già nei manuali per le scuole (come ha fatto Irene Baldriga nel suo Dentro l’arte). Se le parole di Montanari, dal “probabilmente” in poi, fossero utilizzate per la musica invece che per l’arte, sarebbero perfette per descrivere, per esempio, un cantante come Jovanotti: l’estrema vaghezza dell’affermazione e la mancanza d’un inquadramento, del resto, pertengono più all’ambito dell’ammirazione incondizionata del fan che al distacco del critico.

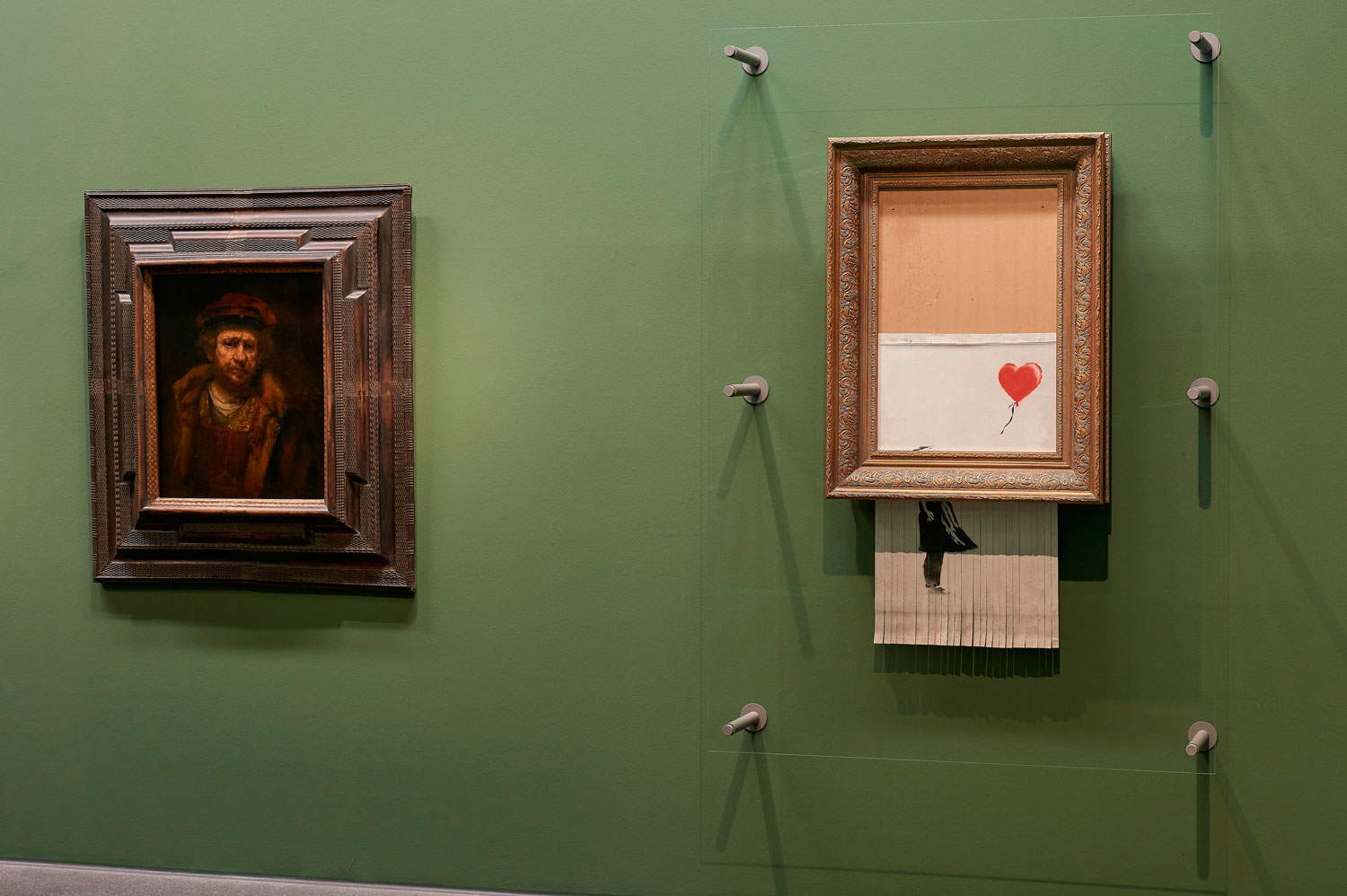

Il problema però è che, se nessuno si sognerebbe d’includere Jovanotti in un canone musicale che contempli anche Vivaldi, Robert Johnson e i Velvet Underground, per Banksy è perfettamente normale che venga impunemente accostato a Raffaello, a Rembrandt o a Warhol (solo per citare tre artisti a fianco dei quali lo street artist di Bristol è stato realmente esposto). Normale, e totalmente comprensibile: da parte dei musei, perché esporre opere di Banksy garantisce un ritorno di pubblico immediato e che non comporta un impegno gravoso (basta mettere insieme qualche multiplo). Da parte del pubblico e dei fan (inclusi quelli che scrivono sui giornali), perché se non hai mai visto un’opera di John Fekner, di Blek le Rat o di Nick Walker, se non hai mai sfogliato un numero di Frigidaire, se non hai mai messo piede in una fiera d’arte contemporanea, e se ti dimentichi per un attimo che l’Italia è il paese di Pietro Aretino e di Gabriele Galantara (ma va bene anche Daniele Luttazzi), allora anche Banksy ti sembrerà un gigante. Cosa che non succede con Jovanotti, perché se in pochi hanno visto un’opera di Blek le Rat, al contrario in molti avranno sentito parlare, anche solo per sentito dire, degli Area o dei Clash. Occorre però anche sottolineare che non s’accusa Banksy d’essere meno artista di altri solo perché il suo è un lavoro meramente epigonale (nel caso dovremmo cancellare forse la maggior parte della storia dell’arte), e neppure perché è un artista perennemente in ritardo (lo sberleffo alla regina Elisabetta vent’anni dopo i Sex Pistols, i Kissing Cops cinque anni dopo George Michael, le scimmie in Parlamento cent’anni dopo Gabriel von Max), visto che il ritardo nell’arte è del tutto legittimo e non è una colpa (anzi, a volte una rinfrescata è salutare, positiva e necessaria, e anche cent’anni dopo von Max le scimmie possono ancora dir qualcosa). Piuttosto, Banksy è un “buffone noioso e culturalmente irrilevante”, come lo ha definito Jason Farago sul New York Times, non solo perché la sua denuncia sociale è poco credibile (di questo lo accusava Farago, contrapponendo al suo esempio quello di Maurizio Cattelan che con la sua banana ha criticato il sistema dall’interno: si pensi solo alla pagliacciata della tela di Banksy distrutta da Sotheby’s), ma anche perché le sue opere sono estremamente banali. O “del tutto convenzionali”, se si vuol adoperare l’aggettivo che gli è stato affibbiato da Jerry Saltz.

|

| Banksy esposto vicino a Rembrandt alla Staatsgalerie di Stoccarda |

Sono banali perché sono mediocri, e sono mediocri perché, se vuoi incontrare i gusti d’un pubblico trasversale e globale, devi abbassare il livello al limite della faciloneria. Questo almeno è quello che pensava Tommaso Labranca quando scriveva che “per piacere a milioni di persone diverse tra loro e che vivono nell’America Latina o nelle repubbliche baltiche bisogna agire come nelle statistiche: sommare tutte le caratteristiche e ricavarne una media. È questa ricerca della media che rende mediocre il prodotto. Il pubblico vuole musica che non abbia riferimenti locali, considerati obsoleti e folcloristici, che sia ballabile, che abbia testi ripetitivi e anodini in cui riconoscere le proprie piccole esperienze amorose”. Lo stesso ragionamento s’applica in maniera calzante a Banksy: per arrivare a più persone, il graffitaro britannico non può far altro che inventare in continuazione slogan da assemblea d’istituto che si fermano alla superficie e risultano estremamente noiosi e prevedibili (oltre che innocui). Specialmente adesso che ha cominciato a postare le sue trovate su Instagram per le feste comandate, siano quelle religiose (la slitta di Babbo Natale con il clochard), commerciali (il murale per San Valentino l’altro ieri) o laiche (la sua incursione alla Biennale di Venezia dello scorso anno, di cui tutti già s’erano dimenticati due giorni dopo).

Per render più chiaro il concetto, si prenda la Girl with balloon, forse la sua opera più famosa, e di sicuro l’esempio più evidente del sentimentalismo prêt-à-porter di Banksy: l’effetto di quest’opera, scriveva tre anni fa Jonathan Jones, “è di ridurre brutalmente le emozioni umane alla rozzezza e all’ovvietà. Invece di ritrarre un essere umano ricco di emozioni inafferrabili, Banksy ci dà un’icona unidimensionale il cui pathos è istantaneamente leggibile”. Non ci sono livelli diversi d’interpretazione, non c’è complessità, non ci sono letture profonde: lo slogan populista di Banksy (populista perché antielitista, perché cerca il consenso e perché cerca di legittimarsi sulla base del consenso, perché non ammette sfumature, perché è icastica immagine della depthlessness postmoderna di cui parlava Jameson) arriva sempre diretto e non fraintendibile (tanto che la Girl with balloon è stata dichiarata l’opera più amata dagli abitanti del Regno Unito a seguito d’un sondaggio condotto da YouGov nel 2017). Ed è per questa ragione che fa breccia. È per questo che, ogni volta che pubblica un’immagine sul suo profilo Instagram, scatta il riflesso condizionato dei media (noi compresi: in redazione sull’attenzione da riservare a Banksy abbiamo opinioni opposte) che cominciano a rincorrerlo e a far la gara a chi per primo pubblica la sua ultima uscita. È per questo che quando partono i confronti con Cattelan o con altri, il più delle volte Banksy è il genio e Cattelan l’artista che prende in giro il pubblico. È per questo che le sue immagini più sciatte hanno offuscato i suoi pochi barlumi d’audacia, le rare volte in cui Banksy è stato capace di qualche buona idea e di alcuni spunti interessanti (come quando nel 2013 a New York s’è inventato un camion da trasporto bestiame pieno di peluche per far passare un contenuto animalista: niente di particolarmente originale, ma sicuramente meglio delle sue icone da fast food dell’arte). Senza contare che, come da buona tradizione di tutti i fenomeni catalogabili nell’ambito del populismo estetico, Banksy piace anche a chi in politica è antipopulista.

Certo: non c’è niente d’illegittimo nell’adorazione delle masse per Banksy, né preoccupa il fatto che Banksy attiri folle ovunque venga esposto: ogni pubblico ha la propria arte ed è giusto che sia così. Preoccupa, semmai, l’atteggiamento di chi dovrebbe fare ordine e finisce per porre Banksy sullo stesso piano di Rembrandt perché incapace d’opporsi al regime del “like”. E dimentica che “non c’è possibilità di voto sul giudizio estetico” (così ci ricorda Emilio Isgrò), e che la storia dell’arte non si scrive coi “mi piace”. Altrimenti, se l’arte di Banksy deve trovare una legittimazione in grado di farlo assurgere a un livello che non gli appartiene, converrà stabilire che, d’ora in avanti, un’opera d’arte deve semplicemente esser carina per potersi fregiare di fissare un canone.

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).