V'indignate per la storia dell'arte che s'insegna a Yale? Preoccupatevi per quella che non s'insegna in Italia

Fa piacere constatare che un buon numero di giornali italiani si sia riscoperto appassionato d’insegnamento della storia dell’arte e abbia passato il fine settimana appena trascorso a deliziare i nostri intelletti con raffinate analisi sulle decisioni dell’Università di Yale che, tenendo fede al paradigma culturalista che da qualche tempo contraddistingue l’approccio dell’accademia statunitense nei confronti dell’insegnamento della storia dell’arte, ha pensato d’allargare l’offerta formativa, introducendo nuovi survey course trasversali a fianco dei due tradizionali (l’uno che, cito dal comunicato ufficiale dell’ateneo, “affronta l’antico Medio Oriente, l’Egitto e l’arte europea pre-rinascimentale”, mentre l’altro “copre l’arte europea e americana dal Rinascimento a oggi”). La questione, in effetti, è d’una semplicità disarmante: il Dipartimento di Storia dell’Arte di Yale, ritenendo che la storia dell’arte sia una “disciplina globale” e volendo assicurare che l’ampia e multiforme diversità degl’interessi di studiosi e studenti abbia adeguato riflesso sui corsi, ha pensato che fosse opportuno ampliare il raggio dei corsi introduttivi, anche secondo la convizione che “nessun corso introduttivo insegnato nello spazio di un semestre possa essere tanto comprensivo, e che nessun corso introduttivo possa essere considerato come il corso definitivo della nostra disciplina”. Inoltre, se è vero che i due corsi tradizionali verranno rimpiazzati (non si sa ancora in che modo e con che titolazioni), il presidente del Dipartimento, Tim Barringer, ha tuttavia assicurato che a Yale gli studenti continueranno a formarsi sui monumenti e sui capolavori dell’arte americana ed europea (e ci sarebbe da stupirsi del contrario).

Fino a qui, in sostanza, niente di eccezionale: è, semmai, un altro tassello che s’aggiunge al dibattito sulla storia dell’arte declinata secondo le identity politics, e il politicamente corretto degli ultimi tempi c’entra ben poco, dal momento che i tentativi di costruire una storia dell’arte diversa rispetto a quella mainstream rimontano almeno agli anni Ottanta. Se proprio volessimo stabilire una data cruciale dovremmo sottolineare nel calendario il 1993, anno in cui si tenne quella ch’è forse la più famosa edizione della storia della Whitney Biennial: due opere come I can’t imagine ever wanting to be white di Daniel J. Martinez e Synecdoche di Byron Kim possono esser ricordate come la summa dei tentativi di decentrare le prospettive sulla rappresentazione, sulla diversità, sull’identità, sull’idea stessa di cultura che quella rassegna avanzò al fine di mettere in discussione decennî (se non secoli) di canoni fin lì dati per assodati. Questo discorso, da allora, è andato avanti, ha caratterizzato l’arte degli anni Dieci (decolonizzazione culturale e identity politics, ha scritto Charles Esche nel numero 3 di Finestre sull’Arte on paper, rappresentano “processi generativi che hanno acquisito autorità negli ultimi dieci anni” e “potrebbero costituire la base per un pieno smascheramento e una radicale riforma della santa trinità moderna, composta da capitalismo, colonialismo e patriarcato”, benché questo si tratti soprattutto di “un obiettivo per gli anni 2020”) e proseguirà in futuro, anche perché diverranno sempre più numerose le occasioni in cui verrà approfondito (si pensi solo all’edizione del 2019 della Biennale di Venezia).

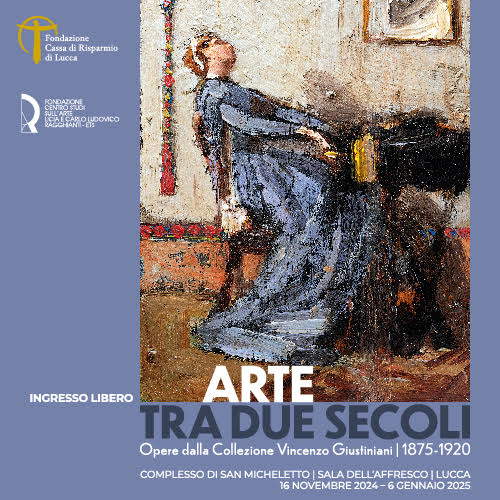

|

| Byron Kim, Synecdoche (1991–; olio e cera su 275 pannelli di 25,4 x 30,32 cm ciascuno) |

L’Università di Yale, in breve, ha aggiunto una voce al dibattito, come hanno fatto, stanno facendo e faranno molte istituzioni culturali di tutto il mondo (si potrà poi discutere a lungo su come lo studio della storia dell’arte cambierà sulla scorta della politica dell’identità, ma non per questo gli studenti americani smetteranno di studiare Fidia, Giotto, Raffaello, Michelangelo, Caravaggio, gli impressionisti, e via dicendo). Cos’è che allora ha fatto saltare sul divano l’italico brulicame da social, quelli che fino all’altro ieri non riuscivano a pensare alla storia dell’arte perché troppo occupati a postare sulle loro bacheche Facebook post sgrammaticati sui migranti negli hotel, quelli che l’ultimo museo l’hanno visitato controvoglia alla gita di terza media, quelli che sinora avevano associato la parola “Yale” esclusivamente ai lucchetti per furgoni? Molto semplicemente, la colpa è da imputare al cherry picking della stampa sovranista e neocon di casa nostra (e con qualche preoccupante eccezione anche tra i moderati), che ha ripreso maldestramente un articolo di un giornale universitario, lo Yale Daily News, evidentemente non andando oltre il punto in cui gli autori attribuiscono agli studenti dell’ateneo un certo disagio per un canone occidentale “eccessivamente bianco, eterosessuale, europeo e maschile” (parole che, per qualche bizzarro motivo, sono state poi messe in bocca a Tim Barringer, presidente del Dipartimento di Storia dell’Arte) e fermandosi quel tanto ch’è bastato a costruire una narrativa in grado di travisare le intenzioni dell’università, bollata automaticamente come schiava della “censura del politicamente corretto”, e rea di costringere gli studenti a fare “a meno di Raffaello, Leonardo, del barocco e di Picasso” (così il Corriere della Sera, che tira fuori dal cilindro un elenco di nomi d’artisti mai citati dal comunicato ufficiale del Dipartimento, né dall’articolo dello Yale Daily News cui pure tutti fanno riferimento in queste ore).

Eppure, per avere un’idea di cosa sta accadendo a Yale, bastava fermarsi al comunicato del Dipartimento, dove la questione era spiegata in termini molto chiari e asettici, e senza isterismi. Oppure, se era proprio necessario citare una fonte di seconda mano senza attingere alla nota istituzionale, bastava proseguire e leggere le dichiarazioni della direttrice degli Undegraduate Studies di Yale, Marisa Bass, che ha ben spiegato come l’idea del dipartimento sia quella di “ripensare e riscrivere le narrative che riguardano la storia dell’arte, dell’architettura, delle immagini e degli oggetti attraverso tempi e luoghi”, secondo l’idea che “non c’è stata soltanto una storia della storia dell’arte”. È semmai un’ottica votata alla pluralità, l’esatto opposto della “censura” che viene attribuita a Yale da certa stampa (come Quotidiano.net che titola “Rinascimento censurato”).

Tuttavia, siccome molti di quanti si son dimostrati subito pronti a sindacare sui propositi di Yale hanno dato prova d’aver riscoperto una forse sopita passione per la storia dell’arte e per il suo insegnamento, sarà opportuno ricordar loro (anche in ossequio al loro leitmotiv secondo cui occorre pensar prima agli italiani e poi agli altri) che, se si parla d’insegnamento della storia dell’arte, in Italia avremmo motivi diversi, più numerosi e più serî per i quali accenderci e scrivere editoriali di fuoco sui quotidiani: gli attuali piani di studio delle scuole secondarie di secondo grado, prevedono, giusto per fare qualche esempio, 0 (zero) ore settimanali di storia dell’arte per il biennio di liceo classico, linguistico e delle scienze umane e 66, ovvero 2 alla settimana, per il triennio, e la materia è praticamente assente da istituti tecnici e professionali, se si fa eccezione per quelli settoriali: per esempio, 2 ore alla settimana nel triennio del professionale “servizi per la cultura e lo spettacolo”, e stesso monte orario per l’istituto tecnico del turismo. Forse qualcuno sarà d’accordo con chi scrive nell’osservare che, in Italia, la storia dell’arte a scuola s’insegna poco, e in alcuni istituti neppure s’insegna, col risultato che migliaia di adolescenti non maturano la minima idea sulle opere che hanno attorno. E dal momento che la storia dell’arte, scriveva Longhi, è come una lingua viva che “ogni italiano dovrebbe imparar da bambino”, forse si potrà convenire sul fatto che in Italia si fa poco per favorire quest’alfabetizzazione. E allora, anziché preoccuparsi delle cancellazioni presunte di un’università d’oltreoceano, non sarà anzi il caso di ragionare su quelle vere della scuola italiana, che davvero impediscono a molti studenti italiani di conoscere il patrimonio che li circonda?

al prezzo di 12,00 euro all'anno avrai accesso illimitato agli articoli pubblicati sul sito di Finestre sull'Arte e ci aiuterai a crescere e a mantenere la nostra informazione libera e indipendente.

ABBONATI A

FINESTRE SULL'ARTE

L'autore di questo articolo: Federico Giannini

Nato a Massa nel 1986, si è laureato nel 2010 in Informatica Umanistica all’Università di Pisa. Nel 2009 ha iniziato a lavorare nel settore della comunicazione su web, con particolare riferimento alla comunicazione per i beni culturali. Nel 2017 ha fondato con Ilaria Baratta la rivista Finestre sull’Arte. Dalla fondazione è direttore responsabile della rivista. Collabora e ha collaborato con diverse riviste, tra cui Art e Dossier e Left, e per la televisione è stato autore del documentario Le mani dell’arte (Rai 5) ed è stato tra i presentatori del programma Dorian – L’arte non invecchia (Rai 5). Al suo attivo anche docenze in materia di giornalismo culturale (presso Università di Genova e Ordine dei Giornalisti), inoltre partecipa regolarmente come relatore e moderatore su temi di arte e cultura a numerosi convegni (tra gli altri: Lu.Bec. Lucca Beni Culturali, Ro.Me Exhibition, Con-Vivere Festival, TTG Travel Experience).